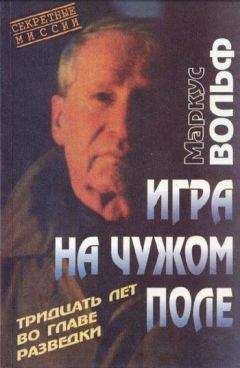

Маркус Вольф - Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки"

Описание и краткое содержание "Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки" читать бесплатно онлайн.

Общепризнанно, что разведка ГДР, завоевавшая славу одной из лучших и наиболее эффективных в мире, во многом обязана своими достижениями ее бессменному руководителю — Маркусу Вольфу.

Эту книгу с напряжением ждали давно и во многих странах и особенно в нашей стране — самой близкой для автора, не говоря, конечно, о его родной Германии, стране, где он вырос и работал, с которой теснее, чем с кем-либо, был связан как шеф сильнейшей из дружественных разведок.

Уже нет ГДР, но борьба, в которой участвовал М. Вольф, продолжается — теперь уже против мстительной «юстиции победителей».

Публикуемая книга — это тоже часть его продолжающейся борьбы, а не сглаженные временем мемуары.

Резкая, драматичная, правдивая, полная достоинства книга Маркуса Вольфа займет одно из самых видных мест в мировой литературе о разведке.

Сын известного писателя Фридриха Вольфа, М. Вольф свободно владеет словом, его захватывающее, остроумное повествование будет интересно читателю любого возраста и профессии.

К сожалению, документы по делу Йона хотя и многочисленны, но малоинформативны, и я могу только строить предположения относительно дальнейшего хода “похищения”. Вероятно, Йон после многочисленных бесед заявил о готовности выступить в качестве перебежчика, так как его карьере в Федеративной республике и без того был нанесен непоправимый ущерб и о возвращении поначалу нечего было и думать. Обращает на себя внимание тот факт, что мой друг из КГБ Вадим Кучин всякий раз, когда я начинал расспрашивать его о деле Йона, становился очень немногословным, и мне думается, что никому не доставит удовольствия рассказывать всю правду о случившемся.

После выступления перед журналистами Йона отправили вместе с Кучиным в длительную поездку по Советскому Союзу. Вернувшись, он подружился с берлинским архитектором Германом Хензельманом и Вильгельмом Гирнусом, которого я знал со времени работы на радио. Но в декабре 1955 года, через семнадцать месяцев после своего скандального появления на Востоке, Йон без особого шума подался на Запад. Он ушел с публичного выступления в Университете им. Гумбольдта, сел в машину датского журналиста Бонде-Хенриксена и уехал с ним через Бранденбургские ворота в Западный Берлин.

Йон всю жизнь испытывал гнев в связи с вынесенным ему приговором — четыре года тюрьмы за государственную измену и помилование, последовавшее только через восемнадцать месяцев заключения. Вплоть до своей смерти он боролся за реабилитацию и отмену приговора.

В целом переходы в ГДР, происходившие тогда, имели малую стратегическую ценность несмотря на вызванное ими внимание. Урок, который я извлек из этого, заключался в необходимости в будущем никогда не поддаваться давлению сверху и представлять в виде перебежчиков только “сгоревшие” источники, уже не имевшие разведывательной ценности. Похоже, в краткосрочной перспективе публичные выступления Шмидт-Виттмака и Йона имели некоторый результат. Аденауэру пришлось оправдываться перед бундестагом, Герхард Шредер, тогдашний министр внутренних дел, говорил о “провале в холодной войне”, а от щекотливой темы растущего влияния старых нацистов в Федеративной республике уже нельзя было отмахнуться. Но спустя некоторое время Федеративная республика подала заявление о принятии в НАТО. Нам не удалось остановить перевооружение, мы не смогли даже всерьез замедлить его.

Судьбоносный 1956-й

События, развернувшиеся в 1956 году, положили начало тем процессам, которые на исходе нашего века завершились крахом социализма.

Задаваясь вопросом, когда же начался мой собственный разрыв со сталинизмом, я затрудняюсь выделить какой-то определенный момент этого длительного и болезненного процесса. Одно несомненно: он начался с XX съезда КПСС.

До февраля 1956 года над моим письменным столом висела фотография Сталина, на которой он был запечатлен таким, каким я долго воспринимал его, — добрый, мудрый “отец”; вот сейчас он раскуривает трубку. Прочитав речь Хрущева, я снял фото со стены и “сослал” его в угол. В первый момент после знакомства с этой речью ощущались только боль и возмущение, но на самом деле ее воздействие было глубже. Разоблачения, с которыми выступил Хрущев, нанесли первый удар по моему убеждению в том, что я участвую в создании лучшего, более справедливого мира.

При взгляде в прошлое XX съезд представляется мне провозвестием перестройки. Но подобно тому, как между Хрущевым и Горбачевым лежало большое расстояние, так и я прошел свой путь, испытывая сомнения и давление штампов мышления, которые продолжали действовать по обе стороны “железного занавеса”. Это был долгий и уж никак не прямолинейный путь познания, завершившийся тем, что новое мышление взяло верх, а я решил распроститься со службой.

Через три года после смерти Сталина речь Никиты Хрущева подействовала как извержение вулкана. Для одних она затмила солнце, другие почувствовали, как ослабло напряжение, ощущавшееся годами.

Как в Советском Союзе, так и в ГДР эту речь десятилетиями держали под сукном. Правда, те, кто, как и я, имел доступ к западным газетам, смогли прочитать ее уже вскоре после съезда. Она открыла нам, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных в 1934 году на XVII съезде ВКП(б), в последующие годы были арестованы и расстреляны 98, а значительно более половины из 1966 делегатов съезда были осуждены как контрреволюционеры. Непостижимой казалась мне ликвидация маршала Тухачевского и пяти тысяч других командиров Красной Армии и не менее непонятным — то самовластие, с которым Сталин игнорировал предупреждения многочисленных разведчиков, с риском для жизни узнававших и сообщавших время и детали нападения на Советский Союз.

Конечно, я вспоминал годы, проведенные в Москве, когда внезапно исчезали родители моих друзей, а мои родители стали озабоченными и немногословными. Тот, кто, живя в Советском Союзе во времена сталинского террора, не закрыл полностью глаза и уши, не мог впоследствии утверждать, что ничего не знал или по меньшей мере не догадывался о репрессиях и жестокостях. Но тогда многое оставалось для нас покрытым тайной и полным противоречий. Кое-что мы считали следствием единоличных действий Сталина или пагубного влияния на Сталина его ближайшего окружения. Он же сам оставался неприкосновенной исторической фигурой, возвышавшейся надо всем и вся.

Разоблачение и резкое осуждение всех злодеяний Сталина и его преступлений против идеалов социализма должны были поэтому оказать шоковое воздействие. С тех пор многие жили в состоянии внутреннего разлада, с которым не могли справиться. Но поначалу преобладало чувство облегчения, ибо мы верили, что теперь пришел конец несправедливости.

Уже весной 1956 года первая тень омрачила надежды. Хотя на III конференции СЕПГ, в которой я участвовал, и были сделаны выводы из решений XX съезда КПСС, направленные на обеспечение большей коллективности руководства и развитие критики снизу, но уже на конференции отношение к докладу Хрущева в достаточной степени свидетельствовало, как Ульбрихт намеревался действовать в новой ситуации. На закрытом заседании зачитывались только выдержки из выступления советского руководителя. Это бессмысленное стремление делать из всего тайну было свойственно Ульбрихту, а позже его воспринял и Хонеккер.

Вскоре после конференции состоялось заседание коллегии статс-секретариата госбезопасности. Еще не пришло время монологов, которыми Мильке, став министром, нагонял на нас скуку. Тогда Волльвебер призвал присутствовавших выразить свое мнение. Как-то неожиданно для самого себя я первым вопросил слова, приветствовал в своем выступлении тот подход к истории своей партии, который продемонстрировали советские товарищи, и сказал о чувстве облегчения, испытываемом мною, потому что теперь можно открыто говорить о том, что прежде тяготило меня. Мильке сразу же возразил. Он, по его словам, не чувствовал никакого бремени. Он подчеркнул, что СССР под руководством Сталина разгромил фашизм. О репрессиях в Советском Союзе он ничего не знал, а в ГДР их и не было. Несколько лет спустя после свержения Хрущева Мильке расценил его разрыв со Сталиным как тяжелую ошибку. Он открыто объявлял себя приверженцем “сталинизма”, а это понятие не использовалось тогда ни в Советском Союзе, ни в ГДР. В присутствии советских партнеров Мильке провозглашал тосты за Сталина с обязательным троекратным “ура”.

Сразу же после XX съезда стала явственно ощущаться озабоченность Ульбрихта последствиями разоблачений. Он имел все основания опасаться угрозы для властных структур, которую нес в себе демонтаж великого идеала. ГДР не смогла уклониться от некоторых последствий этих событий: 88 заключенных, осужденных советскими военными трибуналами, были помилованы, а еще 698 досрочно освобождены. Летом того же года последовала амнистия для других 19 тысяч заключенных. В СЕПГ были пересмотрены дела Франца Далема, Антона Аккермана, Ханса Ендрецки и отменены наложенные на них партийные взыскания, хотя никто из них не вернулся в политбюро.

Следуя за дискуссией по основным вопросам экономической политики, развернувшейся в Советском Союзе, руководство ГДР также отыскало в своих запасниках планы реформ. Для партийных и государственных функционеров были организованы семинары, на которых шел живой обмен мнениями и, более того, сталкивались различные точки зрения. Предметом дискуссий в среде интеллигенции стали концепции демократизации, выдвигавшиеся югославскими, венгерскими, польскими, немецкими и итальянскими марксистами. Благодаря этим открытым обсуждениям и предложениям, нацеленным на обеспечение большей демократии и расширение самоуправления, верхушка СЕПГ увидела, что ведущая роль партии да и вся система власти оказались под угрозой. Потому менее чем через два месяца после III партконференции последовало решение политбюро, отвергавшее какую бы то ни было “дискуссию об ошибках”. Скромные ростки демократизации внутри СЕПГ были ликвидированы со ссылкой на то, что в ГДР не существовало культа личности и нарушений внутрипартийной демократии или социалистической законности. “Никакой дискуссии об ошибках”, “не давать аргументов противнику”, “преодолевать недостатки, двигаясь вперед” — так или наподобие этого звучали лозунги, с помощью которых была остановлена всякая публичная дискуссия.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки"

Книги похожие на "Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Маркус Вольф - Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки"

Отзывы читателей о книге "Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки", комментарии и мнения людей о произведении.