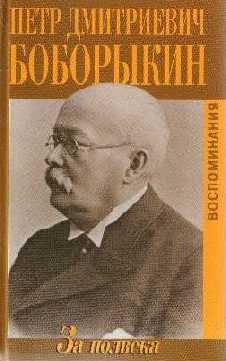

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.

Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.

Кажется, всего один раз в моей жизни я видел его на банкете, который мы устроили Тургеневу в зиму 1878–1879 года в зале ресторана Эрмитаж. А перед всей литературной Россией он едва ли не один всего раз явился на празднике Пушкина.

И я не знавал писателей ни крупных, ни мелких, кто бы был к нему лично привязан или говорил о нем иначе, как в юмористическом тоне, на тему его самооценки. Из сверстников ближе всех по годам и театру стоял к нему Писемский. Но он не любил его, хотя они и считались приятелями. С Тургеневым, Некрасовым, Салтыковым, Майковым, Григоровичем, Полонским — не случилось мне лично говорить о нем, не только как о писателе, но и как о человеке.

Критик Анненков ставил его очень высоко, даже «Минина» его находил замечательным. Но они были люди совсем разного склада, образования и литературного прошлого.

Быть может, из наших первоклассных писателей Островский оставался самым ярким, исключительным бытовиком по своему душевному складу, хотя он и был университетского образования, начитан по русской истории и выучился даже на старости лет настолько по-испански, что переводил пьески Сервантеса.

Сезон петербургской зимы 1862–1863 года (когда началась моя редакторская жизнь) был, как читатель видит, очень наполнен. Вряд ли до наступления событий 1905–1906 годов Петербург жил так полно и разнообразно.

Не надо, однако же, вдаваться в преувеличенные восторги. Выражением «шестидесятые годы» у нас ужасно стали злоупотреблять. Если прикинуть теперешний аршин к тогдашнему общественному «самосознанию», то окажется, что тогда не нашлось бы и одной десятой того количества людей и старых и молодых, участвующих в движении, какое бросилось на борьбу к осени 1905 года. Не нужно забывать, что огромный класс дворянства на две трети был против падения крепостничества; чиновничество в массе держалось еще прежнего духа и тех же нравов. Только незначительное меньшинство в столицах — и всего больше в Петербурге — жило идеями, упованиями, протестами и запросами 60-х годов.

Но в пределах тогдашних «возможностей» все: и художественная литература, и публицистика, и критика, и театр, и другие области искусства — все это шло усиленным ходом.

Мы видели сейчас, что даже такая подробность, как театральное любительство — и то привлекала тогдашних корифеев сценической литературы.

Театр по творческой производительности переживал свой героический период. Никогда позднее не действовало одновременно столько крупных писателей, из которых два — Островский и Писемский — создавали наш новый реальный, бытовой репертуар.

Пьесы Алексея Потехина отвечали тогда прямо на потребность в «гражданских» мотивах. И он выбирал все более сильные мотивы до тех пор, пока цензура не заставила его надолго отказаться от сцены после его комедии «Отрезанный ломоть».

Публика привыкла тогда к тому, чтобы ей каждую неделю давали новую пьесу. И несколько молодых писателей, вроде Дьяченко, Николая Потехина, Владыкина и других, отвечали — как могли и умели — этим бенефисным аппетитам.

Дьяченко сделался очень быстро самым популярным поставщиком Александрийского театра, и его пьесы имели больше внешнего успеха, чем новые вещи Островского, потому что их находили более сценичными.

Уровень игры стоял, если не по ансамблю и постановке, то по отдельным талантам, — очень высоко. Никогда еще в одну эпоху не значились рядом такие имена, как Сосницкий, Самойлов, Павел Васильев, Ф. Снеткова, Линская.

Если привилегия императорских театров не дозволяла в столицах никакой частной антрепризы, то это же сосредоточивало художественный интерес на одной сцене; а система бенефисов хотя и не позволяла ставить пьесы так, как бы желали друзья театра и драматурги, но этим самым драматургам бенефисная система давала гораздо более легкий ход на сцену, что испытал и я — на первых же моих дебютах.

Итальянская опера, стоявшая тогда во всем блеске, балет, французский и немецкий театр отвечали всем вкусам любителей драмы, музыки и хореографии. И мы, молодые писатели, посещали французов и немцев вовсе не из одной моды, а потому, что тогда и труппы, особенно французская, были прекрасные, и парижские новинки делались все интереснее. Тогда в самом расцвете своих талантов стояли Дюма-сын, В. Сарду, Т. Баррьер. А немцы своим классическим репертуаром поддерживали вкус к Шиллеру, Гете и Шекспиру.

Тогда и Шекспир стал проникать в Александрийский театр в новых переводах и в новом, более правдивом исполнении. Самойлов выступал в Шейлоке и Лире, и постановка «Лира» в талантливом переводе Дружинина была настоящим сценическим событием.

Тогда и западное сценическое искусство явилось к нам в лице нескольких знаменитостей, чтобы поднять интерес нашей публики к классическому репертуару, и Шекспиру отведено было первое место, хотя называть его театр классическим (как это до сих пор у нас водится) вряд ли правильно.

Американский негр из бывших невольников, Айра Ольдридж, приехал в Петербург с громкой рекламой — после турне в Америке и Англии.

Он был как бы прирожденный «мавр», и Отелло сделался его коронною ролью. Играл он с немцами, которые тогда действовали еще на Мариинском вперемежку с русской оперой, иногда с русской драмой.

Кажется, до того петербургская публика не бывала еще на таких разноязычных спектаклях, даже и в операх. Айра Ольдридж мог говорить только по-английски. Остальная труппа играла по-немецки. Выходило странно, но менее странно, чем с русскими актерами, что началось уже в Москве, где юная Познякова-Федотова играла с ним Дездемону. Потом негритянская знаменитость долго ездила по провинции, играла на Нижегородской ярмарке и в других городах. Айра сделался популярным и даже немного приелся. В провинции на него сбегались смотреть как на диковинку… Спектакли производили полукомическое впечатление. Обыкновенно после «реплики» актер или актриса щелкали пальцами или делали другой условный знак. То же проделывал и сам Айра. Уже было несколько историй. Сначала он ужасно пугал актрис, и одна из немок, игравших с ним в Петербурге, чуть не выскочила из кровати, когда он начал душить ее. Он и в жизни проявлял темперамент Отелло; но был, кажется, довольно добродушное дитя природы.

Для более развитой доли столичной публики Айра явился самым страстным и реально-страшным Отелло, какого она когда-либо видала. В двух других его ролях — в Шейлоке и в Лире — он брал тоже почти исключительно темпераментом. В этих ролях он принужден был усиленно мазать себе лицо. Шейлок выходил у него более злобным евреем, чем художественно созданным шекспировским лицом. Лиру также недоставало глубокого трагизма. Все это стояло гораздо ниже того, что много лет спустя Петербург и Москва видели у Росси и Сальвини, особенно в сальвиниевском Отелло.

Но все-таки это была не только курьезная, но и просветительная новинка. Прививая вкус к шекспировскому театру, она давала повод к сравнительному изучению ролей. Самойлов как раз выступал в Шейлоке и Лире. УАйры Ольдриджа было, конечно, вчетверо больше темперамента, чем у русского «премьера», но в общем он не стоял на высоте талантливости Самойлова.

Другой толкователь Шекспира и немецких героических лиц, приезжавший в Россию в те же сезоны, тогда уже немецкая знаменитость — актер Дависон считался одной из первых сил в Германии наряду с Девриеном.

Я его встретил раз в кабинете начальника репертуара тотчас по его приезде. Он был уже не молодой, с резко еврейским профилем и даже легким акцентом, или, во всяком случае, с особенным каким-то немецким выговором.

На этой героической знаменитости мы, тогдашние «люди театра», могли изучать все достоинства и дефекты немецкой игры: необыкновенную старательность, выработку дикции, гримировку, уменье носить костюм и даже создавать тип, характер, и при этом — все-таки неприятную для нас, русских, искусственность, декламаторский тон, неспособность глубоко захватить нас: все это доказательства головного, а не эмоционального темперамента.

По выработке внешних приемов Дависон стоял очень высоко. Его принимали как знаменитость. Немцы бегали смотреть на него; охотно ходили и русские, но никто в тогдашнем писательском кругу и среди страстных любителей сцены не восторгался им, особенно в таких ролях, как Гамлет, или Маркиз Поза, или Макбет. Типичнее и блестящее он был все в том же Шейлоке, где ему очень помогало и его еврейское происхождение.

Гораздо больше волновала Петербург — во всех классах общества, начиная с светски-чиновного, — Ристори, особенно в первый ее приезд.

После Рашели (бывшей в России перед самой Крымской кампанией и оставившей глубокую память у всех, кому удалось ее видеть) Ристори являлась первой актрисой с такой же всемирной репутацией.

Те, кто видал Рашель, находили, что она была по таланту выше итальянской трагической актрисы. Но Рашель играла почти исключительно в классической трагедии, а Ристори по репертуару принадлежала уже к романтической литературе и едва ли не в одной Медее изображала древнюю героиню, но и эта «Медея», как пьеса, была новейшего итальянского производства.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.