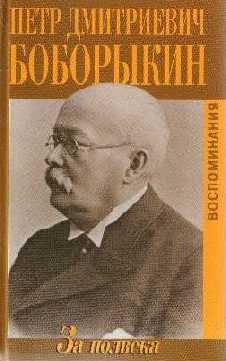

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.

Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.

Теории музыки ему не у кого было учиться в провинции, и он стал композитором без строгой теоретической выучки. Он мне сам говорил, что многим обязан был Владимиру Стасову. Тот знакомил его со всем, что появлялось тогда замечательного в музыкальных сферах у немцев и французов. Через этот кружок он сделался и таким почитателем Листа и в особенности Берлиоза.

Мы видались с Балакиревым в мое дерптское время каждый год. Проезжая Петербургом туда и обратно, я всегда бывал у него, кажется, раз даже останавливался в его квартире. Жил он холостяком (им и остался до большой старости и смерти), скромно, аккуратно, без всякого артистического кутежа, все с теми же своими маленькими привычками. Он уже имел много уроков, и этого заработка ему хватало. Виртуозным тщеславием он не страдал и не бился из-за великосветских успехов.

В эти четыре года (до моего водворения в Петербурге) он очень развился не только как музыкант, но и вообще стал гораздо литературнее, много читал, интересовался театром и стал знакомиться с писателями; мечтал о том, кто бы ему написал либретто.

О своих замыслах он много беседовал со мною и охотно играл свои новые вещи. Он уже заявил себя как серьезный композитор и двумя-тремя оркестровыми сочинениями и целым циклом романсов.

Без систематической школы по части теории музыки он быстро овладел этой премудростью; а своими вкусами, оценками, идеями в духе народнического реализма — также быстро поднялся до роли центрального руководителя нашей новой музыкальной школы. Тогда прозвище «Могучая кучка» не было еще пущено в ход. Оно взято было из фельетона Кюи, но уже позднее.

Как преподаватель Балакирев привык с особым интересом обращаться ко всякому дарованию. И уже с первых его годов жизни в Петербурге под его крыло стали собираться его молодые сверстники, еще никому почти неизвестные в других, более замкнутых кружках любителей музыки.

У Балакирева я в первый раз увидал и Мусоргского. Их тогда было два брата: один носил еще форму гвардейского офицера, а другой, автор «Бориса Годунова», только что надел штатское платье, не оставшись долее в полку, куда вышел, если не ошибаюсь, из училища гвардейских подпрапорщиков.

Тогда это был еще светский jeune homme'чек (молодой человечек), франтоватый, приятного вида, очень воспитанный, без военных ухваток. Он держался с Балакиревым как ученик с наставником, но без всякой лести или подслуживанья. Они при мне часто играли в четыре руки и вели разговоры на те темы, которыми весь их кружок так горячо жил. Мусоргский пробовал себя уже как композитор, но к крупным своим вещам он приступил позднее. Его новаторские идеи уже владели им, и Балакирев очень им сочувствовал. Даргомыжский задумал тогда своего «Каменного гостя». Идея полного слияния поэтического слова с музыкальным звуком была всем им дорога. Но, ратуя за нее, кружок будущих «кучкистов» совсем не увлекался Вагнером, написавшим тогда все, чем он прославился, — от «Тангейзера» вплоть до его цикла Нибелунгов и «Тристана и Изольды». Я никогда не слыхал у Балакирева разговоров о создателе «музыки будущего».

И когда сам Вагнер к зиме 1862–1863 года явился в Петербург, где дал несколько концертов под своим дирижерством, причем имел очень шумный успех, наши народники-реалисты, найдя его прекрасным капельмейстером, вовсе не преклонялись перед ним как перед композитором, не искали его знакомства, не приглашали его к себе.

В тогдашнем Петербурге вагнеризм еще не входил в моду; но его приезд все-таки был событием. И Рубинштейн относился к нему с большой критикой; но идеи Вагнера как создателя новой оперы слишком далеко стояли от его вкусов и традиций. А «Кучка», в сущности, ведь боролась также за два главных принципа вагнеровской оперы; народный элемент и, главное, полное слияние поэтического слова с музыкальной передачей его.

И все-таки соглашение не состоялось. Вагнерьянцем явился из тогдашних даровитых музыкантов один только Серов. С Серовым у кружка Стасовых (с которыми он вначале считался приятелем) завелись какие-то интимные счеты, где замешался и женский пол (о чем мне Балакирев что-то рассказывал); а потом явились и профессиональные счеты, и Серов разорвал совершенно со стасовским кружком.

Для него приезд Вагнера и личное сближение явились решающим моментом в его композиторстве. Но и такого восторженного своего поклонника Вагнер считал чем-то настолько незначительным, что в своей переписке из этой эпохи не упоминает ни о нем, ни о каком другом композиторе, — ни о Даргомыжском, ни о Балакиреве; а о Рубинштейне — в его новейшей биографии — говорится только по поводу интриги, которую якобы Рубинштейн собирался повести против него в Петербурге (?).

Будущие «кучкисты», конечно, были на его концертах; но встречи там с Балакиревым или с Вл. Стасовым (которого я уже лично знал) я что-то не помню.

Вагнер, тогда человек лет около шестидесяти, смотрел совсем не гениальным немцем, довольно филистерского типа. Но его женская нервность и крутой нрав сказывались в том, как он вел оркестр. Музыканты хотя и сделали ему овацию, но у них доходило с ним до весьма крупного столкновения.

Тогда он уже достиг высшего предела своей мании величия и считал себя не только великим музыкантом, но и величайшим трагическим поэтом. Его творчество дошло до своего зенита — за исключением «Парсиваля» — именно в начале 60-х годов, хотя он тогда еще нуждался и даже должен был бежать от долгов с своей виллы близ Вены; но его ждала волшебная перемена судьбы: влюбленность баварского короля и все то, чего он достиг в последнее десятилетие своей жизни.

Какой разительный контраст, если сравнить судьбу автора «Тристана» и «Парсиваля» с жалким концом музыкального создателя «Бориса Годунова» и «Хованщины». Умереть на солдатской койке военного госпиталя, да и то благодаря доброте доктора, который положил его, выдав за денщика.

И только в 1908 году Париж услыхал его «Бориса» в русском исполнении, с Шаляпиным, и французская критика восхищалась его оперой, признала его создателем небывалого рода реально-народной музыки.

Мусоргского я и позднее встречал, когда он входил в известность, но я не видал той полосы, когда он так нуждался и, предаваясь русской роковой страсти и разрушая свою личность, дошел до того Мусоргского, которого так высокодаровито воспроизвел Репин в знаменитом портрете.

А тем временем мой земляк и товарищ Балакирев, приобретая все больше весу как музыкальный деятель, продолжал вести скромную жизнь преподавателя музыки, создал бесплатную воскресную школу, сделался дирижером самых передовых тогдашних концертов.

Оперы он не написал, а долго мечтал об этом, искал либреттистов, совсем было сладился с поэтом Меем; но тот только забирал с него «авансы», а так ничего ему и не написал.

В психической жизни создателя русской школы произошла (это было в те годы, когда я жил за границей) резкая перемена, совпадающая с его поездкой к славянам. В юности он был далек от всякой мистики, отличался даже, бывало, в Казани охотой к вышучиванию всего церковного, но тут всплыло в нем мистическое настроение, и на почве личной огорченности (как объясняли некоторые его приятели) он совсем скрылся, разорвал надолго сношения с своим кружком, бросил музыку и очутился мелким служащим на станции железной дороги.

Это продолжалось довольно долго, и такого Балакирева я не встречал. Я жил в те годы или за границей, или подолгу в Москве. Потом он пришел в норму, принял заведование Певческой капеллой, стал опять давать уроки, но прежнего положения занимать не желал.

Таким я его видел в последний раз в доме Дм. Вас. Стасова, куда он приехал играть Шопена в день посмертного юбилея его любимого славянского композитора.

Славянофильство и национализм наложили на него свою окраску; а по музыкальному своему credo он не мог уже относиться с теми же симпатиями и к «кучкистам». Некоторые ушли далеко: и Бородин, и Римский-Корсаков, и Кюи, и все новые в той генерации, где так выделился Глазунов.

О Чайковском мне не привелось с ним беседовать. На композитора «Евгения Онегина» «кучкисты» долго смотрели как на «выученика» консерватории, созданной братьями Рубинштейн. Но позднее они к нему относились без предвзятости, оставаясь все-таки с другими музыкальными идеалами.

Серов — их антагонист и неприятная им личность — в сущности, делал их же дело. И он вдохновлялся народными сюжетами, как «Рогнеда» и «Вражья сила», и стремился к слиянию слова с мелодией, да и вагнерьянство не мешало ему идти своим путем.

В те зимы, о которых я заговорил здесь, его «Юдифь» явилась — после «Русалки» Даргомыжского — первой большой оперой, написанной музыкантом новой формации.

Тогдашний Петербург работал над созданием, с одной стороны, музыкальной школы и добился учреждения консерватории, а с другой — дал ход творческой работе и по симфонической музыке и по оперной. Кружок реалистов-народников, образовавший «Могучую кучку», отстаивая русскую своеобразность, считал своими западными руководителями таких музыкантов, как Шуман, Лист и Берлиоз. Стало быть, и «кучкисты» были западники, но в высшем смысле. Они недостаточно ценили то, что принес с собою Вагнер, но это помогло им остаться более самими собою, а это — немаловажная заслуга.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.