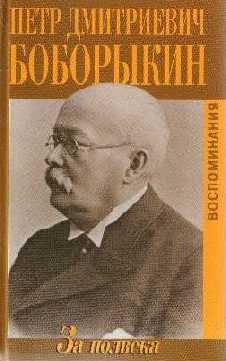

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.

Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.

Ведь все это происходило между «собратами». А я так высоко ставил звание и дело писателя. И если б не моя тогдашняя любовь к литературе, я бы, конечно, позадумался делаться профессиональным литератором, а поехал бы себе хозяйничать в Нижегородскую губернию.

Глава шестая

Лекции в Думе — История с Костомаровым — Театр — Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского» — Островский и его сверстники — Заезжие знаменитости — Музыка — Балакирев и начало «кучкизма» — Два поколения — «Отцы и дети» — Замысел романа «В путь-дорогу» — Издательство

Петербург жил (в сезон 1861–1862 года) на тогдашнюю меру очень бойко.

То, что еще не называлось тогда «интеллигенцией» (слово это пущено было в печать только с 1866 года), то есть и люди 40-х и 50-х годов, испытанные либералы, чаявшие так долго падения крепостного права, и молодежь, мои сверстники и моложе меня, придавали столичному сезону очень заметный подъем. Это сказывалось, кроме издательской деятельности, в публичных литературных вечерах и в посещении временных университетских курсов в залах Думы.

Газетное дело было еще мало развито. На весь Петербург была, в сущности, одна либеральная газета, «Санкт-Петербургские ведомости». «Очерки» не пошли. «Голос» Краевского явился уже позднее и стал чем-то средним между либеральным и охранительным органом.

Розничная продажа на улицах еще не показывалась. И вообще газетная пресса еще не волновала публику, как это было десять и более лет спустя.

Тогда первым тенором в газете был воскресный фельетонист. Это считалось самым привлекательным отделом газеты. Вся «злободневность» входила в содержание фельетона, а передовицы читались только теми, кто интересовался серьезными внутренними вопросами. Цензура только что немного «оттаяла», но по внутренней политике поневоле нужно было держаться формулы, сделавшейся прибауткой: «Нельзя не признаться, но нужно сознаться».

«Свисток» и «Искра» привили уже вкус к высмеиванию, зубоскальству, памфлету, карикатуре, вообще к нападкам на всем известные личности. И Корш в своих корректных «Петербургских ведомостях» завел себе также воскресного забавника, который тогда мог сказать про себя, как Загорецкий, что он был — «ужасный либерал». Его обличительные очерки были тогда исключительно направлены на дореформенную Россию, и никто не проявлял большей бойкости и литературного таланта среди его газетных конкурентов. Все, кто жадно читал втихомолку «Колокол», — довольствовались въявь и тем, что удавалось фельетонисту «Петербургских ведомостей» разменивать на ходячую, подцензурную монету.

Корш же дал ход (но уже позднее) и другому забавнику и памфлетисту в стихах и прозе, которым не пренебрегали и «Отечественные записки», даже к 70-м годам. Попал он и ко мне, когда я начал издавать «Библиотеку», и, разумеется, в качестве очень либерального юмориста.

Что из этих «сиамских братьев» русского острословия сделала впоследствии жизнь — всем известно; но тогда честный и корректный Корш искренне считал их за самых завзятых радикалов.

Молодая публика, принимавшая участие в судьбе петербургского студенчества — до и после «сентябрьской» истории, была обрадована открытием курсов самых известных профессоров в залах Думы.

Главный контингент аудиторий Думы были, конечно, студенты и курсистки, хотя тогда такого звания для женщин еще не существовало.

Хозяевами являлись исключительно студенты. Они составляли особый комитет, сносились с лекторами, назначали часы лекций, устанавливали плату. Их распорядители постоянно находились тут, при кассе и в разных залах.

Одним из самых деятельных распорядителей был студент Печаткин, брат издателя «Библиотеки», женатый на одной из самых энергичных тогда девиц. Впоследствии он занимался издательством, держал, если не ошибаюсь, и свою типографию.

Все шло хорошо. Курсы имели и немало сторонних слушателей. Из лекций, кроме юридических, много ходило к Костомарову.

Николай Иванович никогда не был блестящим лектором и злоупотреблял даже цитатами из летописей — и вообще более читал, чем говорил. Но его очень любили. С его именем соединен был некоторый ореол его прошлого, тех мытарств, чрез какие он прошел со студенческих своих годов.

И недавняя его «пря» (диспут) с Погодиным в зале Пассажа поднимала его популярность.

Я ходил аккуратно на несколько курсов, в том числе и к Костомарову. И мне привелось как раз присутствовать при его столкновении со студенчеством.

Боюсь приводить здесь точные мотивы этой коллизии между любимым и уважаемым наставником и представительством курсов. Но Костомаров, как своеобычный «хохол», не считал нужным уделать что-то, как они требовали, и когда раздалось шиканье по его адресу, он, очень взволнованный, бросил им фразу, смысл которой был такой: что если молодежь будет так вести себя, то она превратится, пожалуй, в «Расплюевых». Слова эти были подхвачены. Имя «Расплюевы» я слышал; но всю фразу я тогда не успел отчетливо схватить.

Это имя «Расплюевы», употребленное Костомаровым, показывало, что комическое лицо, созданное Сухово-Кобылиным, сделалось к тому времени уже нарицательным.

А «Свадьбе Кречинского» было всего каких-нибудь пять лет от роду: она появилась в «Современнике» во второй половине 50-х годов. Но комедия эта сразу выдвинула автора в первый ряд тогдашних писателей и, специально, драматургов.

Она сделалась репертуарной и в Петербурге и в Москве, где Садовский создал великолепный образ Расплюева.

На Александрийском театре Самойлов играл Кречинского блестяще, но почему-то с польским акцентом; а после Мартынова Расплюева стал играть П. Васильев и делал из него другой тип, чем Садовский, но очень живой, забавный, а в сцене второго акта — и жалкий.

Автор «Свадьбы Кречинского» только с начала 60-х годов стал показываться в петербургском свете.

Я впервые увидал его в итальянской опере, когда он в антрактах входил в ложи тогдашних «львиц». Он смотрел тогда еще молодым мужчиной: сильный брюнет, с большими бакенбардами по тогдашней моде, очень барственный и эффектный.

На нем остался налет подозрения ни больше ни меньше как в совершении убийства.

Это крупное дело сильно волновало барскую и чиновную публику обеих столиц. Оно по своему содержанию носило на себе яркий отпечаток крепостной эпохи.

О нем мне много рассказывали еще до водворения моего в Петербурге; а в те зимы, когда Сухово-Кобылин стал появляться в петербургском свете, А. И. Бутовский (тогда директор департамента мануфактур и торговли) рассказал мне раз, как он был прикосновенен в Москве к этому делу.

Он служил тогда председателем Коммерческого совета в Москве и попал как раз на тот вечер у г-жи Нарышкиной, когда в квартире Сухово-Кобылина была убита француженка, его любовница.

От Бутовского обвиненный хотел иметь на следствии показание, что он видел его еще на вечере, когда сам уезжал домой.

Такого показания Бутовский не мог дать, потому что не хотел утверждать этого положительно, а для обвиненного это нужно было, чтобы доказать свое alibi.

Француженку якобы убили повар и лакей, оба крепостные Сухово-Кобылина, и ночью свезли ее на кладбище, причем она, кажется, не была ими даже достаточно ограблена.

Вся Москва, а за ней и Петербург повторяли рассказ, которому все легко верили, а именно, что оба крепостные взяли убийство на себя и пошли на каторгу. Но и барин был, кажется, «оставлен в подозрении» по суду.

Рассказывали в подробностях сцену, как Сухово-Кобылин приехал к себе вместе с г-жой Нарышкиной. Француженка ворвалась к нему (или уже ждала его) и сделала скандальную сцену. Он схватил канделябр и ударил ее в висок, отчего она тут же и умерла.

Мне лично всегда так ярко представлялась эта, быть может, и выдуманная сцена, что я воспользовался ею впоследствии в моем романе «На суд», где фабула и психический анализ мужа и жены не имеют, однако, ничего общего с этой московской историей.

С автором «Кречинского» я тогда нигде не встречался в литературных кружках, а познакомился с ним уже спустя с лишком тридцать лет, когда он был еще бодрым старцем и приехал в Петербург хлопотать в дирекции императорских театров по делу, которое прямо касалось «Свадьбы Кречинского» и его материальной судьбы в Александрийском театре. Дирекция, по оплошности ли автора, когда комедия его шли на столичных сценах, или по чему другому — ничего не платила ему за пьесу, которая в течение тридцати с лишком лет дала ей не один десяток тысяч рублей сбору.

Состоялось запоздалое соглашение, и сумма, полученная автором «Свадьбы Кречинского», далеко не представляла собою гонорара, какой он имел бы право получить, особенно по новым правилам 80-х годов.

Сухово-Кобылин оставался для меня, да и вообще для писателей и того времени, и позднейших десятилетий — как бы невидимкой, некоторым иксом. Он поселился за границей, жил с иностранкой, занимался во Франции хозяйством и разными видами скопидомства, а под конец жизни купил виллу в Больё — на Ривьере, по соседству с М. М. Ковалевским, после того как он в своей русской усадьбе совсем погорел.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.