Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

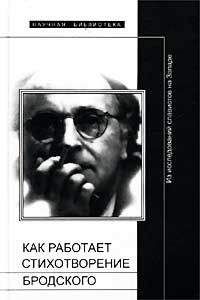

Описание книги "Как работает стихотворение Бродского"

Описание и краткое содержание "Как работает стихотворение Бродского" читать бесплатно онлайн.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Даглес Данн (Douglas Dunn) предложил любопытный критерий оценки эстетического качества стихотворения. Если у поэта семантически нагружена только правая часть стихотворения, это уже хороший поэт. Если и начало обретает семантический вес, это очень талантливый поэт. А если и середина стихотворения провисает под тяжестью смысла, он гений[212]. Посмотрим, чем же наполнена середина данного текста. На первый взгляд, в ней оказались глаголы с менее драматической семантикой, чем глаголы в крайней левой части: играл, знает, озирал, бывал, можно составить, покрывал, оставляя, оказалась, чувствую, забили и раздаваться. Мы уже сказали о функциях глаголов «играл» и «бывал». Привлекает к себе внимание книжный глагол «озирал». Он встречается у Бродского только еще один раз и тоже в стихотворении 1980 года: «Как знать, не так ли / озирал свой труд в день восьмой и после / Бог» (III: 14). Несколько кощунственная параллель, возможная только в контексте стихов самого поэта: «мне кажется, вершится / мой Страшный Суд, суд сердца моего» (I: 135)[213]. Учитывая, что «ледник» — это метафора вечности[214], в строке «С высоты ледника я озирал полмира» речь идет скорее об архетипической высоте, чем о пространственной, хотя к своему 40-летию Бродский осмотрел буквально полмира. Теперь он озирает свою жизнь и судит прежде всего самого себя, а не мир, словно вспомнив свое юношеское решение: «твори себя и жизнь свою твори / всей силою несчастья твоего» (I: 127). Мир же поэтом прощен, о чем и свидетельствуют последние два глагола — забили и раздаваться:

Пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

Эти два глагола несут на себе чуть ли не основной смысл стихотворения, ибо в них прочитывается этическое кредо Бродского: принятие всех испытаний жизни с благодарностью. Жизнь состоялась, ибо все опирается на ее первоосновы — огонь, вода, лед, рожь, глина. О том, что заключительную строку этого стихотворения можно принять за этическое кредо поэта, свидетельствует судьба слова «благодарность» и однокоренных ему слов в других стихах Бродского. Им открывается поэма «Шествие»: «Пора давно за все благодарить, / за все, что невозможно подарить» (I: 95); оно обращено к конкретным людям: «всем сердцем Вас благодарю / — спасенным Вами» (I: 351); «тебя, ты слышишь, каждая строка / благодарит за то, что не погибла» (I: 353). Благодарность звучит как заклинание: «Пусть он [поэтический напев] звучит и в смертный час / как благодарность уст и глаз / тому, что заставляет нас / порою вдаль смотреть» (I: 414). С годами чувство благодарности становится частью этики стоицизма поэта: «Там, на верху — / услышь одно: благодарю за то, что / ты отнял все, чем на своем веку / владел я. <…> Благодарю… / Верней, ума последняя крупица / благодарит, что не дал прилепиться / к тем кущам, корпусам и словарю» (II: 212); «гортань… того… благодарит судьбу» (II: 338)[215]. Строка «пока мне рот не забили глиной», т. е. пока не умру, устанавливает связи сразу с несколькими поэтами. Она напоминает строфу Гейне про смерть как забивание рта, лишение слова, из цикла «К Лазарю»:

Так мы спрашиваем жадно

Целый век, пока безмолвно

Не забьют нам рот землею…

Да ответ ли это, полно?[216]

Ее можно прочитать как еще одну перекличку с Мандельштамом: «Да я лежу в земле, губами шевеля, / И то, что я скажу, заучит каждый школьник», а через последнюю строку: «Покуда на земле последний жив невольник»[217] — и с «Памятником» Пушкина. Она, безусловно, отсылает нас к «Поэме без героя» Ахматовой:

И со мною моя «Седьмая»

Полумертвая и немая,

Рот ее сведен и открыт,

Словно рот трагической маски,

Но он черной замазан краской

И сухою землею набит[218].

Учитывая, что Бродский неоднократно говорил, что именно Ахматова наставила его на путь истинный, именно у нее он учился смирению и умению прощать как отдельных людей, так и государство[219], отсылку эту невозможно переоценить[220]. Но, возможно, самое слышимое эхо идет из двух цветаевских стихотворений: «Плач Ярославны» («Дерном-глиной заткните рот»)[221] и «Надгробие», в котором соединены мотивы благодарности и говорящего рта:

Издыхающая рыба,

Из последних сил спасибо

<…>

Пока рот не пересох —

Спаси — боги! Спаси Бог![222]

Можно предположить, что именно ради последних двух строк и написано все стихотворение Бродского, «чтоб поразмыслить над своей судьбой» (I: 123) и еще раз поблагодарить «судьбу <…> кириллицыным знаком» (II: 422). Он всегда отказывался отделять этику от эстетики. Для него поэт есть производное от поэзии, от языка, как благодарность от дара, т. е. человек, дарящий благо.

В середине текста расположено и одно из двух причастий — «помнящих», которое образует антоним к «забывших»: то, что легко способны забыть люди, помнят степи и природа вообще: «Будет помнить лес и луг. / Будет помнить все вокруг» (I: 413). Эта антитеза забвения и памяти поддержана контрастом сна и бдения («впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя»), а также самой объемной оппозицией — оппозицией жизни и смерти («тонул», «бывал распорот», «пока мне рот не забили глиной»). Экзистенциальным антиномиям соответствуют пространственные оппозиции: клетка и полмира, высоты ледника и плоские степи, отгороженная от мира страна рождения и открытое пространство изгнания за ее пределы. Эти оппозиции организуют многомерность пространства стихотворения (закрыто — открыто, низ — верх, север — юг, внутри — вовне), в котором живет лирическое «я», будучи помещенным в середину текста 10 раз из 13. На объем дотекстового пространства намекают как интертекстуальные связи, так и автоцитирование. Почти все слова этого стихотворения несут с собой семантику и метафорику других стихотворений Бродского.

Так, глубоким светом своих словарных предшественников освещаются слова, расположенные в центральной части стихотворения. «Дикий зверь» имеет свой эквивалент в «загнанном звере» (II: 8) и в «дикого зверья» (II: 230), «смердящий зверь» (II: 48), как и просто в «зверь» (II: 290) и «звери» (II: 383)[223]. Непритязательные эпитеты «черной» и «сухую» тоже приобретают дополнительную семантику в контексте свойственной им метафорики в других стихах. Эпитет «черный» — один из самых излюбленных эпитетов поэта, сохраняющий всю традиционно присущую ему символику, — выделяется самой высокой частотностью употребления (всего 120 случаев). Черными в поэзии Бродского могут быть вода (I: 26), стекло (I: 80), ветви (I: 93), конь Апокалипсиса (I: 192–193, 347), «огромный, черный, мокрый Ленинград» (II: 175), «черные города» (1: 241), «черная слава» (I: 312), «черная ранка» (I: 400), «свадьба в черном» как метафора смерти (II: 82), «черная решетка тюрем» (II: 304), «черное нигде» (II: 321), наконец, сама поэзия как «россыпь / черного на листе» (II: 458). В этом контексте невинное «покрывал черной толью гумна» обретает зловещий оттенок на фоне ближайшей метафоры «вороненый зрачок конвоя», которая прочитывается одновременно и как метафора замещения оружия конвоира (вороненое дуло ружья), и черного всевидящего глаза конвоя, своего рода дьявола в униформе[224]. Птица ворон как вестник гибели вызывает в памяти Воронеж Мандельштама и его строки: «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки» («Век»). Оксюморон «сухую воду» как синоним того, чего в природе не существует, вписывается в длинный ряд эпитетов и предикатов из предшествующих стихов: «фонтан <…> сух» (II: 149), «рассудок — сух» (II: 252), «сухая пена» (II: 439), «сухой избыток» (III: 9), «Сухая, сгущенная форма света — / снег» (III: 13)[225].

Наиболее разнообразным трансформациям в тропах подвергается в стихах Бродского самое частотное и самое объемное понятие — «жизнь» (384 раза). Оно может быть и персонифицировано: «Как странно обнаружить на часах / всю жизнь свою с разжатыми руками» (I: 110); и овеществлено: «Жизнь — форма времени» (И: 361). Эти два крайних преобразования жизни могут быть совмещены: «Жизнь, которой, / как дареной вещи, не смотрят в пасть, / обнажает зубы при каждой встрече» (II: 415), или редуцированы до речи: «Жизнь — только разговор перед лицом / молчанья <…> Речь сумерек с расплывшимся концом» (II: 127); «вся жизнь как нетвердая честная фраза» (II: 324). «Жизнь» вбирает в себя классические аллюзии: «В сумрачный лес середины / жизни — в зимнюю ночь, Дантову шагу вторя» (I: 309) и современную семантику: «Жизнь есть товар на вынос: / торса, пениса, лба. / И географии примесь / к времени есть судьба» (II: 457). Мотив затянувшейся жизни — «Жизнь моя затянулась» (III: 13, 15) — варьируется в «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной»[226]. «Жизнь» у Бродского часто трактуется в религиозном и философском планах: «Скажи, душа, как выглядела жизнь» (I: 355). Будучи столь центральным концептуально, слово «жизнь» оказывается в центральной части стихотворения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Как работает стихотворение Бродского"

Книги похожие на "Как работает стихотворение Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского"

Отзывы читателей о книге "Как работает стихотворение Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.