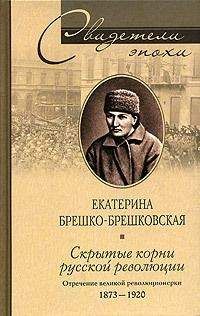

Екатерина Брешко-Брешковская - Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920"

Описание и краткое содержание "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания русской революционерки, сподвижницы Кропоткина, Чайковского, Желябова, Перовской и Синегуба, аристократки, вместе с единомышленниками «пошедшей в народ», охватывают период с 1873-го по 1920 год. Брешковская рассказывает о том, как складывалось революционное движение, об известных революционерах, с которыми она общалась в заключении. Она не только констатирует факты, но и с не угасшей революционной страстью осуждает политику большевиков, приведших страну в тупик после 1917 года.

Помню, что однажды в детстве, услышав разговор родителей, я отправилась к своей старой няне, которая помнила французское нашествие 1812 г., и возбужденно спросила ее:

– Ты знала Пугачева? Ты слышала о нем?

Старая няня нахмурилась и поспешно ответила:

– Да, я слышала о Пугачеве, но о нем запрещено говорить. На что тебе сдался Пугачев?

В 1861 г., когда крестьяне получили волю, мне было 17 лет. Я уже многое знала о положении крестьян в поместье моего отца и во многих других поместьях. В целом крестьяне были угрюмыми людьми. Лишь изредка им удавалось предаться пьяному веселью на свадьбе или на крестинах. Они жили в постоянном страхе перед помещиками и чиновниками. Молодежь в кандалах отправляли в город и забирали в рекруты. Полицейские комиссары отбирали лошадей и коров и продавали их за недоимки. Крестьян пороли за мельчайшие провинности. Браки заключались по произволу помещика, без согласия венчающихся. Девочек и мальчиков забирали на службу в усадьбу как помощников кучерам, поварам и дворецким. Подобное творилось в больших поместьях. В мелких все было еще хуже, поскольку с крестьянина требовали очень много, а над душой у него все время стоял помещик. Так как у крестьян редко водились деньги, они были практически не в состоянии платить оброк, и помещики постоянно забирали себе результаты их труда.

Не следует думать, что я описываю ситуацию во владениях исключительно жестоких или, напротив, чрезвычайно гуманных помещиков. Так обстояло дело в среднестатистическом поместье, где помещик привык обходиться с крестьянами как с низшей расой. Стоит ли удивляться, что они не отличались жизнерадостностью? Повседневные несправедливости и унижение достоинства истощали терпение крестьян и порождали у них состояние постоянного недовольства как знатью, так и вообще какими-либо властями. Чиновники почти никогда не вставали на сторону крестьян в тяжбах. Лишь если какой-либо негуманный поступок приводил к смерти крестьянина и дело получало такую огласку, что власти не могли заткнуть рты путем подкупа, они предпринимали что-нибудь для защиты крестьян. В подобных случаях наказание обычно сводилось к тому, что поместье преступника передавалось под опеку комитета, состоявшего из друзей и соседей помещика, которые секли крестьян-жалобщиков и отправляли их в Сибирь.

Государственным крестьянам также приходилось нелегко. Земли у них было больше, и они были избавлены от барщины, но исполняли другие повинности и находились в полной власти бюрократов, совсем не заинтересованных в их благоденствии. Эти чиновники старались как можно быстрее выжать из крестьян как можно больше денег, и лишь на особенно плодородных землях государственные крестьяне жили в относительном достатке.

Как же крестьяне отвечали на угнетение, которому их подвергали? В тех поместьях, где еще была возможность как-то прожить, они покорно тянули свою лямку и утешали себя мыслью, что все могло быть еще хуже. Они говорили: «У нас неплохой хозяин. С ним можно жить. В соседней деревне совсем худо. Смотрите, сколько людей там повесилось и сколько девушек утопилось!» Но даже от этих послушных крестьян порой можно было услышать такое: «Видно, мы обречены вечно работать на помещиков. В аду нам придется подбрасывать дрова в огонь под их котлами!» Эти слова звучали и как шутка, и как пророчество.

Еще в середине XIX в. крестьяне хранили память о Пугачевском восстании и с нетерпением ждали новой попытки освободиться. При этом они надеялись не на царя, а на Бога и святых. Знать волновалась. Во время правления Николая I ей жилось куда спокойнее. Тогда говорили: «У нас очень умный император. Он любит Россию, а Россия любит его». Николай ездил по России в коляске в сопровождении второго экипажа для слуг и местного полицейского комиссара. На переправах через реки его всегда встречали толпы восторженных крестьян – и никаких солдат. Императора охраняла народная любовь. Крестьяне видели в нем своего будущего спасителя, а помещики считали царя своей надежнейшей опорой. Сам он считал, что такое обожание положено ему по праву рождения; но говорят, перед смертью Николай сказал: «Возможно, я был слишком самоуверен». Однако было уже поздно что-либо исправлять.

Принято считать, что самая опасная слабость русских крестьян – их традиционная склонность к пьянству. В этом есть доля истины; но следует помнить, что нетрезвый образ жизни – не национальная черта славян, а привычка, в какой-то степени навязанная им.

Славяне по натуре склонны к фантазиям и мечтательности, а бескрайние степи и безграничные леса давали широкий простор для воображения. Крестьянский разум населял леса, горы и реки всевозможными добрыми и злыми духами, но крестьяне не страдали от одиночества и изоляции, подобно некоторым другим народам – например, тем, что населяют бесплодные арктические пустыни.

В древние времена русские люди варили брагу для пиров по случаю важных событий, но она предназначалась в основном для того, чтобы насытиться, а не напиться допьяна. Спирт и вина, как и собственно пьянство, были на Руси неизвестны. Водка появилась здесь лишь после того, как казаки покорили Сибирь и преподнесли эту страну в подарок Ивану Грозному. Царские чиновники, отправляясь в Сибирь, везли с собой водку. Коренные народы оказались на грани исчезновения. Две трети якутов вымерло от алкоголизма, нищеты и сифилиса, и то же самое верно в отношении тунгусов, остяков, коряков и гиляков. Даже куда более цивилизованные буряты начали вымирать в результате своих контактов с русской «культурой», которую им несли купцы и царская администрация.

Власти обращались с этими свободными крещеными племенами как с рабами. Те подвергались безжалостной эксплуатации, а нравственные и физические страдания заставляли их искать забвения в любой доступной форме. Правительство пошло им навстречу, введя монополию на продажу водки. Трактирами и винными лавками отныне заведовали государственные чиновники. Народ ударился в пьянство, результатом чего стало дальнейшее обнищание и постепенная умственная и моральная деградация.

Политика угнетения затрагивала не только крестьян. В детстве я часто слышала от старших, что все беды России – от того, что лучшие люди становятся завзятыми пьяницами. Даже в школах более импульсивные молодые люди постоянно пили. В Сибири я с большим огорчением узнала, что многие люди высоких умственных и нравственных качеств подвержены длительным запоям, после которых болеют неделями и даже месяцами. Когда я спрашивала их, почему они так поступают, мне обычно отвечали:

– Жизнь у нас тяжелая. Не вижу смысла жить. Вокруг – мрак и убожество. Хочется забыться.

Другим обстоятельством, вредно влиявшим на нравственность крестьян, были их сезонные откочевки в города, где они работали на фабриках. Эта работа и соблазны городской жизни вели к знакомству с людьми, уже лишившимися всякой морали. К себе на родину крестьяне везли привычку пьянствовать и прочие городские пороки.

Неграмотные крестьяне под властью полицейских чиновников мало-помалу растрачивали инициативность и энергию и отходили от своих лучших традиций. Пьянство доводило их до скотского состояния. Их поля – единственный источник существования – приходили в негодность, и целые семьи оказывались в нищете. Так появилось огромное количество бедных, безнадежно порабощенных крестьян. Правительство же получало от продажи водки большие барыши.

Толстой говорил: «Все зло – от пьянства», и был совершенно прав. С распространением пьянства растет преступность, люди грубеют, становятся жестокими к детям и оскорбляют женщин, учащаются грабежи и разбои. Тюрьмы оказываются переполнены.

Особенно опасным для нравственности крестьянских детей был обычай отдавать их примерно в десятилетнем возрасте в ученики к торговцам. За свое обучение дети вынуждены платить трудом, в результате чего оказываются обречены на многолетнее полурабство. Помещики всегда выбирали самых способных детей, разлучали их с родителями и посылали на шести– или восьмилетнее обучение в различные мастерские, где условия жизни были чудовищными, общая моральная атмосфера – насквозь прогнившей, а порка представляла собой обычное дело. Дети, подвергавшиеся такому испытанию, почти без исключения возвращались безнадежными пьяницами, питавшими глубокое отвращение к любой работе.

Самих крестьян все это ужасало, и многие деревни умоляли правительство закрыть винные лавки. В этом им неизменно отказывали. Министры финансов говорили, что государство не проживет без водочных доходов. Когда либеральная печать подняла этот вопрос и продемонстрировала, что пьянство подрывает экономическую жизнь крестьян, а следовательно, и благосостояние всего государства, которое покоится на сельском хозяйстве, министр финансов заявил в Думе: «Я сорок лет слышал и слышу до сих пор, что крестьяне тратят все свои гроши на водку. И тем не менее как-то они ухитряются существовать». Вот так один из руководителей страны решал экономические проблемы России!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920"

Книги похожие на "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Екатерина Брешко-Брешковская - Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920"

Отзывы читателей о книге "Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920", комментарии и мнения людей о произведении.