Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Описание и краткое содержание "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи" читать бесплатно онлайн.

Отношение христианского Запада к мусульманам как к силам дьявола имеет долгую историю. Начавшись в конце XI века н.э. с крестовых походов, целью которых было отвоевать Святую Землю у мусульман, оно продолжилось падением центра Восточной Православной Церкви – Константинополя – под натиском тюрок в середине XV века и возобновилось после крупного поражения британцев и австралийцев в битве с турками при Галлиполи (Дарданелльская операция) в Первой мировой войне. Западные средства массовой информации зачастую изображают исламских религиозных фигур как «бешеных мулл» и выставляют таких мусульманских лидеров, как полковник Каддафи, Саддам Хусейн, Иди Амин, аятолла Хомейни и Ясир Арафат, в сатанинском обличии. Многие представители Запада считают всех мусульман фанатиками-террористами, а в таких бессмысленных актах насилия, как взрыв здания госучреждения в Оклахома-Сити в 1995 году, сразу же подозревают исламских фундаменталистов. В ответ на подобное проявление неуважения к их лидерам, религии и культуре, многие мусульмане в свою очередь рассматривают Запад как «землю сатаны», угрожающую их ценностям и святым местам. Подобная взаимная паранойя и недоверие являются основным препятствием для понимания и сотрудничества между немусульманами и исламским миром.

Александр Берзин, 1996 год статья редактировалась в январе 2003 и декабре 2006

Оригинал статьи: www.berzinarchives.com /web/x/nav/group.html_1232962266.html

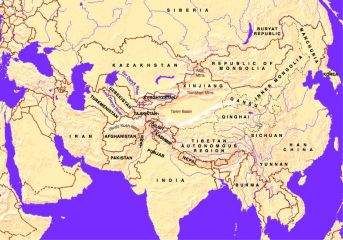

Переселение уйгуров в Туркестан и коридор Ганьсу

Когда киргизы захватили Орхонскую империю, большая часть населения этого государства переселилась южнее. Многие отправились в Турфан (Кочо), Бешбалык и Кучу. Их естественным пунктом назначения были города-государства с тохарийской культурой и с большими общинами согдийцев и ханьцев, расположенные недалеко от границы Таримской впадины или на севере от нее.

Уйгуры поддерживали свое незначительное присутствие в Турфане по крайней мере начиная с IV столетия нашей эры. Кроме того, в период между 605 годом и тридцатыми годами VII века они недолго правили Турфаном. Периодически, в промежутке между девяностыми годами VIII века и 821 годом, в их власти находились как Турфан, так и Бешбалык. Затем они заключили мирное соглашение с тибетцами, правившими в то время этими городами. Более того, уйгуры поддерживали свое присутствие в Куче начиная с девяностых годов VIII века, после того как отвоевали этот город-государство у танского Китая.

На Кучу также претендовали карлуки из Кашгара и тибетцы из Турфана, и неясно, кто на самом деле правил этим государством на тот момент. Однако даже если это были карлуки, они по-прежнему номинально оставались вассалами уйгуров, несмотря на непрекращающиеся бои между ними на протяжении последнего столетия. Карлуки не стали бы изгонять уйгуров и не закрыли бы для них город. Таким образом, уйгурские беженцы были знакомы с оседлой городской культурой этих оазисных государств много лет, и им было нетрудно переселиться сюда и отказаться от жизни степных кочевников.

Помимо этого были три другие, меньшие группы орхонских уйгуров, не осевших в северных городах-государствах Таримской впадины. Самая большая из них перебралась в города-государства коридора Ганьсу, которыми в то время правили тибетцы, и позже стала известна как желтые уйгуры. Что касается двух других, одна отправилась на запад из занятой уйгурами восточной части севера Западного Туркестана и осела среди карлуков в долине реки Чу на севере современной Киргизии. Другая поселилась среди карлуков Кашгара. Еще одна маленькая группа отправилась на восток, в Маньчжурию, быстро ассимилировалась и больше не упоминалась в истории.

Карта №20: переселение орхонских уйгуров из Монголии и Джунгарии

После переселения все четыре группы уйгуров приняли буддизм. Поселившиеся на северной границе Таримской впадины приняли тохарийско-согдийско-ханьскую форму, распространенную в Турфане и Куче, те же, кто переселился в долину реки Чу – западно-тюркско-согдийскую форму, тогда как осевшие в Кашгаре – кашгарскую форму. Столетия спустя все ветви уйгуров, за исключением желтых уйгуров, в конечном счете приняли ислам. Чтобы лучше понять динамику обращения тюрок в ислам, давайте еще раз исследуем причины смены уйгурами религии, на этот раз их перехода из манихейства в буддизм. Мы будем рассматривать две самые большие группы: уйгуров Кочо и желтых уйгуров.

Прежнее знакомство уйгуров с буддизмом

Уйгуры приняли буддизм до обращения знати орхонских уйгуров в манихейство, когда в начале VII столетия правили Турфаном. Уйгурские воины и простой народ сохранили некоторую приверженность буддизму на протяжении существования Орхонской империи. Об этом свидетельствуют антибуддийская риторика нескольких последних уйгурских каганов. Как бы там ни было, из-за культурного наследия согдийских переводчиков уйгурские манихейские тексты того периода содержали явные буддийские элементы. Более того, не вся уйгурская аристократия состояла из манихеев. Многие следовали несторианской вере. Некоторые даже приняли буддизм, как о том свидетельствует тибетский император Три Релпачен, поручивший перевести несколько буддийских текстов с тибетского на уйгурский язык вскоре после заключения мирного договора 821 года. Тем не менее, помимо знакомства с религией существовали и другие причины, несомненно, повлиявшие на смену уйгурами религий.

Распад Тибетской империи

В 836 году, за четыре года до захвата киргизами владений орхонских уйгуров, тибетский император Релпачен был убит своим братом Лангдармой (gLang-dar-ma, годы правления 836 – 842). Заняв трон, новый император начал жестокое преследование буддизма по всему Тибету. Его целью было прекращение вмешательства религиозного совета в политику и предотвращение истощения экономики, вызванное политикой Три Релпачена, законодательно закрепившего еще большую государственную поддержку монастырей. Лангдарма закрыл все монастыри и заставил монахов снять монашеские одежды. Тем не менее, он не стал физически разрушать монастырские комплексы или библиотеки. Даже без доступа к духовной литературе многие не имевшие духовного сана тибетцы продолжали практиковать буддизм.

В 842 году Лангдарма был убит монахом, который, по словам одного ученого, был свергнутым главой религиозного совета и настоятелем монастыря Самье. Вспыхнула гражданская война за наследование престола, закончившаяся распадом Тибетской империи. На протяжении последующих двух десятилетий Тибет постепенно отказался от своих владений в Ганьсу и Западном Туркестане. Некоторые из бывших тибетских владений стали самостоятельными политическими единицами – сначала Дуньхуан, который стал известен как государство Гуйиджун (Kuei i-chün, 848 – девяностые года IX века), управляемое местным ханьским кланом, а затем Хотан (851 – 1006), во главе которого стояла своя собственная непрерывная линия царей. Начиная с 851 года в других бывших тибетских владениях, например в Турфане, власть изначально захватили местные ханьцы, но присутствие и роль ханьского правительства и военных были незначительными. Тем не менее, к 866 году уйгурское иммигрантское сообщество в этих бывших тибетских владениях стало достаточно могущественным, чтобы учредить свое собственное правительство.

Последующее политическое разделение Восточного Туркестана и Ганьсу

Царство уйгуров Кочо (866 – 1209 гг.) сначала включало в себя территорию между Турфаном и Бешбалыком. Со временем в его состав вошла северная граница Таримской впадины вплоть до Кучи. Землями от восточной части южной границы Таримской впадины до территории Хотана, где жили несколько тибетских племен, никто не управлял. Торговля на этой территории между ханьским Китаем, Хотаном и далее на запад прекратилась. Кашгар оставался в руках карлуков.

Карта №21: Центральная Азия в середине IX века

Царство желтых уйгуров (866 – 1028 гг.) занимало коридор Ганьсу. Гуйиджун помог уйгурам-переселенцам основать это государство, оказав военную поддержку в изгнании остатков тибетского правления. Многие тибетцы бежали на юг, откуда большинство из них изначально пришли – в район озера Коконор (Кукунор), где со временем возникло царство Цонка (Tsong-kha). Вскоре желтые уйгуры повернулись против союзников в Гуйиджуне и в девяностых годах IX века завоевали это государство.

Скоро одной из главных сил исторического развития стал еще один народ из этой области – тангуты. Этот народ был родственен тибетцам, и его территория в восточной части Ганьсу отделяла желтых уйгуров от ханьцев Чанъана. В середине VII века, из-за непрекращающихся нападений из центрального Тибета, тангуты покинули свои дома, бежали в район озера Коконор и нашли приют в восточном Ганьсу под защитой империи Тан. Здесь они впервые встретились с буддизмом. Спустя столетие их ряды пополнились за счет тангутов-беженцев, спасавшихся от активности тибетских военных в этом регионе после восстания Аня Лушаня.

Все эти области Ганьсу и Восточного Туркестана, в которые распространилась тибетская культура, избежали учиненных Лангдармой гонений на буддизм. На самом деле многие тибетские буддисты-беженцы искали здесь приют и благодаря им буддизм уже процветал в этом регионе, когда там появились орхонские уйгуры. При этом ханьская форма буддизма была основной, но с сильным тибетским влиянием, а в Турфане – со значительным количеством согдийских и тохарийских элементов.

Преследование буддизма в ханьском Китае

Тем временем в ханьском Китае буддизм подвергался еще большим гонениям, чем в Тибете. На протяжении столетия после реформ танского императора Сюань Цзуна, целью которых было уменьшение влияния буддистов, ханьские буддийские монастыри снова получили статус, освобождавший их от уплаты налогов. Им принадлежала несоразмерная часть национальных богатств, в частности драгоценные металлы, используемые для изображений в храмах, а на их обширных владениях работало много мирян. Наложницы и евнухи императорского гарема были очень религиозны и почитали монахов и монахинь. Они оказывали влияние на императоров, чтобы те позволяли подобные излишества.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Книги похожие на "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Отзывы читателей о книге "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи", комментарии и мнения людей о произведении.