Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Описание и краткое содержание "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи" читать бесплатно онлайн.

Отношение христианского Запада к мусульманам как к силам дьявола имеет долгую историю. Начавшись в конце XI века н.э. с крестовых походов, целью которых было отвоевать Святую Землю у мусульман, оно продолжилось падением центра Восточной Православной Церкви – Константинополя – под натиском тюрок в середине XV века и возобновилось после крупного поражения британцев и австралийцев в битве с турками при Галлиполи (Дарданелльская операция) в Первой мировой войне. Западные средства массовой информации зачастую изображают исламских религиозных фигур как «бешеных мулл» и выставляют таких мусульманских лидеров, как полковник Каддафи, Саддам Хусейн, Иди Амин, аятолла Хомейни и Ясир Арафат, в сатанинском обличии. Многие представители Запада считают всех мусульман фанатиками-террористами, а в таких бессмысленных актах насилия, как взрыв здания госучреждения в Оклахома-Сити в 1995 году, сразу же подозревают исламских фундаменталистов. В ответ на подобное проявление неуважения к их лидерам, религии и культуре, многие мусульмане в свою очередь рассматривают Запад как «землю сатаны», угрожающую их ценностям и святым местам. Подобная взаимная паранойя и недоверие являются основным препятствием для понимания и сотрудничества между немусульманами и исламским миром.

Александр Берзин, 1996 год статья редактировалась в январе 2003 и декабре 2006

Оригинал статьи: www.berzinarchives.com /web/x/nav/group.html_1232962266.html

Таким образом, бонская фракция тибетского двора не вела в Бактрии «священной войны». Ее также не вели и буддисты, о чем свидетельствует тот факт, что после потери Бактрии и опустошения Нава Вихары тибетцы не продолжили защищать буддизм в Бактрии, а вступили в другой союз, с арабами-мусульманами. Главной мотивирующей силой тибетской внешней политики были политические и экономические, а не религиозные интересы.

Анализ мусульманской миссии в Тибете

Чтобы не рассердить своих союзников Омейядов и не подвергать риску взаимоотношения с ними, по настоянию халифа Умара II тибетский двор принял в 717 году решение пригласить мусульманского учителя. Это решение имело очень мало общего с действительным интересом к учению ислама. В лучшем случае императрица Джинченг могла относиться к исламу подобно тому, как император Сонгцен Гампо изначально относился к буддизму, а именно как к еще одному источнику сверхъестественной силы, которая может укрепить ее имперскую позицию. С другой стороны, консервативно настроенные жрецы и знать тибетского двора могли быть враждебно настроены к арабскому священнослужителю. Они могли опасаться дополнительного иностранного влияния и ритуалов, которые могут еще больше укрепить императорский культ, ослабив тем самым их власть, и спровоцировать бедствие в Тибете.

Поэтому причиной холодного приема, оказанного в Тибете мусульманскому учителю, в первую очередь была общая атмосфера ксенофобии, распространяемая оппозиционной фракцией тибетского двора. Это не было свидетельством исламо-буддийского или исламо-бонского религиозного конфликта. На протяжении почти семидесяти лет эта фракция враждебно относилась к буддизму, и это продолжалось и в будущем. Чтобы понять, что их отношение к исламу было вызвано ксенофобией, давайте коротко рассмотрим последующие события в Тибете.

Хотанские монахи-беженцы в Тибете

С отречением от престола императрицы У в 705 году свою власть восстановила династия Тан. Однако ситуация не стабилизировалась вплоть до периода правления правнука императрицы Суань Цзуна (годы правления 713 – 756). Этот могущественный император продолжил антибуддийскую политику, пытаясь ослабить движение в поддержку своей бабушки. В 720 году антибуддийский сторонник императора династии Тан сверг местного буддийского царя Хотана и занял трон. Последовали серьезные религиозные гонения, и многие буддисты бежали. Поскольку за пять лет до этого, из-за разрушений, причиненных Омейядами монастырю Нава Вихара, в Хотан прибыл большой поток бактрийских монахов-беженцев, есть причины подозревать, что эти монахи были первыми, кто покинул Хотан, боясь повторения печального опыта, пережитого ими в Бактрии.

В 725 году императрица Джинченг устроила так, что буддийские монахи из Хотана и ханьского Китая получили приют в Тибете, и построила для них семь монастырей, включая монастырь в Расе. Этот шаг еще больше напугал ксенофобски настроенных министров. Когда в 739 году во время эпидемии оспы императрица умерла, они воспользовались случаем, чтобы изгнать всех иноземных монахов в Гандхару, которой в то время правили традиционные тибетские союзники – тюркские шахи. Будучи убежденными, что их божества в очередной раз были оскорблены и наслали кару, министры объявили, что причиной широкого распространения эпидемии послужило присутствие в Тибете иноземцев и их религиозных ритуалов. Гандхара была подходящим местом высылки монахов, поскольку тюркские шахи также правили Бактрией, из которой многие из монахов, несомненно, были родом. В конце концов многие из них осели в горном районе Балтистана, к северу от Уддияны – части Гандхары.

Могущество этой ксенофобски настроенной фракции достигло своей высшей точки шестнадцать лет спустя, когда в 755 году они убили императора Ме Агцома за его большую симпатию к Китаю династии Тан и буддизму. Четырьмя годами ранее, в тот самый год, когда войска династии Тан потерпели крупное поражение и были изгнаны из Западного Туркестана, император отправил тибетскую миссию в ханьский Китай, чтобы больше узнать о буддизме. Эту миссию возглавлял Ба Сангши (sBa Sang-shi), сын бывшего тибетского посла при дворе династии Тан. Когда танский император Суань Цзун был свергнут в результате восстания в 755 году, «бонская» фракция убедилась в том, что если они не остановят причуды Ме Агцома, в том числе приглашение новых ханьских китайцев-монахов к тибетскому двору – вероятный результат отправленной миссии, то они не только потеряют власть: на страну снова неизбежно обрушатся бедствия, как это только что произошло с Китаем династии Тан. Поэтому после убийства императора они начали гонения на буддизм в Тибете, продолжавшиеся шесть лет. Таким образом, недостаток восприимчивости Тибета к исламу, несмотря на приглашение мусульманского учителя императорским двором, был еще одним эпизодом в этой истории внутренней политико-религиозной борьбы в Тибете.

6. Дальнейшее распространение Омейядов в Западный Туркестан

На протяжении последующих лет первой половины VIII века, вплоть до окончания периода правления Омейядов, происходила ошеломляюще частая смена союзов, поскольку все больше сил вступало в борьбу за власть на территории Западного Туркестана и Великого шелкового пути. Если исследовать основные события, становится очевидным, что арабы династии Омейядов не были фанатичными религиозными экстремистами, ведущими кампанию по распространению ислама в среде огромного числа «неверных», а лишь одним из многих амбициозных народов, сражавшихся ради политической и экономической выгоды. Все эти силы, включая Омейядов, неоднократно заключали и разрывали союзы, имевшие под собой не религиозную, а практичную, военную основу.

Смена союзников и власть над территориями

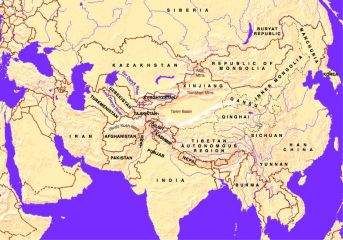

К середине периода правления Умара II (годы правления 717 – 724) Омейяды владели территорией Бактрии и согдианскими городами Бухарой, Самаркандом и Ферганой. Тибетцы были их союзниками. Тюргешские тюрки сохраняли за собой остальную часть Согдианы, а именно Ташкент, а также государства Кашгар и Кучу, расположенные в западной части Таримской впадины. Войска Китая династии Тан стояли в Турфане, самой восточной части Таримской впадины, и в Бешбалыке – к северу от Турфана по ту сторону горного хребта Тянь-Шань. Восточные тюрки сохраняли за собой остальную часть Западного Туркестана к северу от Согдианы, включая Суяб, в то время как тибетцы поддерживали свое присутствие вдоль южного Таримского пути (южной ветви Великого шелкового пути). Правитель Хотана симпатизировал династии Тан. Тюркские шахи были заперты в Гандхаре. За исключением арабов династии Омейядов, все остальные государства Центральной Азии в разной степени поддерживали буддизм. Тем не менее, создается впечатление, что это не оказывало влияния на последовавшие события.

Карта №10: Центральная Азия, приблизительно 720 год н.э.

Воспользовавшись гибелью омейядского генерала Кутайбы, войска династии Тан первыми приступили к действиям. Выступив из своей твердыни, Турфана, и пройдя по территории Восточного Туркестана к северу от гор Тянь-Шань, они отвоевали у тюргешей города-государства Кучу и Кашгар, атаковав с тыла. Затем, пройдя по самому западному склону гор Тань-Шань в Западном Туркестане, они захватили у восточных тюрок Суяб, у Омейядов – Фергану, и кроме того Ташкент, снова у тюргешей.

На этом этапе тюргеши объединились под властью нового правителя. В это же время на сцене появилась новая группа тюрок – карлуки (тиб. Gar-log). Они проживали в Джунгарии и также покровительствовавали буддизму. Карлуки заместили восточных тюрок на территории северной части Западного Туркестана за пределами удерживаемого династией Тан Суяба и заключили союз с ханьскими китайцами. Тюргеши, в свою очередь, присоединились к арабо-тибетскому союзу. Затем тюргеши вернули себе свою исконную территорию – Суяб, а Омейяды – Фергану. Ташкент временно стал независимым. Войска династии Тан сохранили за собой лишь Кашгар и Кучу.

Карта №11: Центральная Азия, приблизительно 725 год н.э.

Восстановление правления Омейядов в Синде

В 724 году новый халиф Омейядов, Хишан ибн Абд аль-Малик (годы правления 724 – 743), послал генерала Джунаида на юг, чтобы восстановить власть над Синдом. Возглавляемые арабами войска добились успеха в Синде, однако попытка занять Гуджарат и Западный Пенджаб оказалась неудачной. Став наместником Синда, генерал Джунаид продолжил омейядскую политику взимания подушного налога с индуистов и буддистов, а также налога на паломничество к святым местам обеих религий.

Хотя индуистские правители Пратихары, государства в Западном Пенджабе, имели достаточно сил, чтобы изгнать войска Омейядов из Синда, они отказались от этого действия. Мусульмане угрожали уничтожить главный индуистский храм и изображения в случае, если войска Пратихары их атакуют, а последние считали, что сохранение священных мест важнее восстановления власти над своей исконной территорией. Это является еще одним свидетельством того, что арабы династии Омейядов рассматривали разрушения немусульманских святынь в первую очередь как силовые меры.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Книги похожие на "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Отзывы читателей о книге "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи", комментарии и мнения людей о произведении.