Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Описание и краткое содержание "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи" читать бесплатно онлайн.

Отношение христианского Запада к мусульманам как к силам дьявола имеет долгую историю. Начавшись в конце XI века н.э. с крестовых походов, целью которых было отвоевать Святую Землю у мусульман, оно продолжилось падением центра Восточной Православной Церкви – Константинополя – под натиском тюрок в середине XV века и возобновилось после крупного поражения британцев и австралийцев в битве с турками при Галлиполи (Дарданелльская операция) в Первой мировой войне. Западные средства массовой информации зачастую изображают исламских религиозных фигур как «бешеных мулл» и выставляют таких мусульманских лидеров, как полковник Каддафи, Саддам Хусейн, Иди Амин, аятолла Хомейни и Ясир Арафат, в сатанинском обличии. Многие представители Запада считают всех мусульман фанатиками-террористами, а в таких бессмысленных актах насилия, как взрыв здания госучреждения в Оклахома-Сити в 1995 году, сразу же подозревают исламских фундаменталистов. В ответ на подобное проявление неуважения к их лидерам, религии и культуре, многие мусульмане в свою очередь рассматривают Запад как «землю сатаны», угрожающую их ценностям и святым местам. Подобная взаимная паранойя и недоверие являются основным препятствием для понимания и сотрудничества между немусульманами и исламским миром.

Александр Берзин, 1996 год статья редактировалась в январе 2003 и декабре 2006

Оригинал статьи: www.berzinarchives.com /web/x/nav/group.html_1232962266.html

«Бонская» группа, таким образом, была ограничена антиимперской, консервативной и прежде всего ксенофобски настроенной фракцией движимых личными интересами партий двора. Это была оппозиционная фракция, борющаяся за власть. Будучи настроены против императора, они естественным образом выступали против всего, что могло укрепить императорскую власть, особенно когда это касалось иностранных изобретений. Таким образом, враждебность этой фракции к иностранным ритуалам и верованиям была не просто проявлением религиозной нетерпимости, как позже это пытались объяснить тибетские буддийские историки. Хотя эта фракция могла использовать религию, чтобы обосновать свою антибуддийскую позицию – например, говоря, что буддийское присутствие вызовет гнев традиционных богов и принесет бедствие, – это не означает, что она непременно поддерживала всю местную религиозную традицию. В конце концов, жрецы, совершавшие местные ритуалы в поддержку императора, не входили в «бонскую» фракцию.

Антибуддийское настроение так называемой «бонской» фракции также не являлось свидетельством мятежа со стороны Шанг-Шунга. Местные жрецы и поддерживающая их аристократия, составлявшие оппозицию, несомненно, были выходцами из центрального Тибета, а не из Шанг-Шунга. Последний был завоеванной территорией, а не интегрированным районом империи. Маловероятно, что лидеры этой страны могли быть заслуживающими доверия представителями императорского двора.

Коротко говоря, так называемая антибуддийская «бонская» фракция, которая позже содействовала неудаче мусульманского священнослужителя, не была ни религиозно, ни регионально определяемой группой. Она состояла из оппозиционеров императорскому правлению в Ярлунге, стремящихся к политической власти. Они противились и препятствовали любым иностранным связям, которые могли бы усилить политическую позицию тибетского императора, ослабив тем самым их собственный статус и оскорбив традиционных богов. Даже после смерти Сонгцена Гампо ксенофобские настроения этой фракции продолжали расти.

Правление следующих двух тибетских императоров

Дурное предчувствие ксенофобски настроенной фракции тибетского двора оправдалось, когда в первые годы правления следующего императора Мангсонга Мангцена (Mang-srong mang-btsan, годы правления 649 – 676) в Тибет вторглись войска Китая династии Тан. Войска ханьского Китая дошли до Расы и нанесли серьезный ущерб, пока наконец не были разбиты.

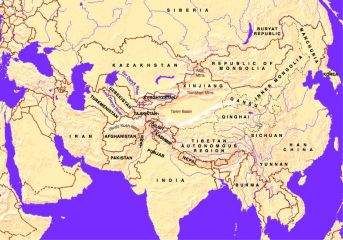

На протяжении всего периода своего правления Мангсонг Мангцен находился под влиянием могущественного министра из другой фракции, желавшего дальнейшего расширения империи. Этот министр завоевал Тогон – буддийское царство, располагавшееся к северо-востоку от Тибета, в котором следовали хотанскому стилю буддизма, и Кашгар, также находившийся под влиянием хотанской культуры. В 670 году он завоевал сам Хотан и обрел власть над остальными оазисными государствами Таримской впадины кроме Турфана. Хотанский царь бежал к императорскому двору династии Тан, где китайский император предложил ему поддержку, похвалив за сопротивление тибетцам.

Согласно хотанским хроникам во время завоевания этого оазисного государства тибетцы причинили большой ущерб, включавший разрушение буддийских монастырей и святынь. Тем не менее, вскоре они раскаялись в своих действиях и проявили значительный интерес к буддийской вере. Между тем, это ханжеское описание могло быть интерполяцией модели царя Ашоки, разрушившего много буддийских храмов и памятников до того, как он раскаялся и принял буддизм. Как бы там ни было, именно с этого момента некоторые западные ученые ведут отсчет более серьезной вовлеченности Тибета в буддизм. Если бы к тому моменту буддизм упрочился в Тибете, тибетцы бы почитали, а не разоряли хотанские монастыри.

Переняв хотанский стиль толкования буддийских технических терминов через этимологию каждого слога, тибетцы начали выборочно ввозить и переводить хотанские буддийские тексты. Культурный контакт осуществлялся в обе стороны, поскольку ученые также переводили на хотанский индийские медицинские тексты, которые ранее были переведены на тибетский с санскрита. Из-за того что императорский двор устанавливал настолько серьезные связи с иноземцами, опасения ксенофобски настроенной оппозиции в очередной раз стали расти.

Борьба за власть между следующим тибетским императором Три Дусонгом Мангдже (Khri 'Dus-srong mang-rje, годы правления 677 – 704) и кланом предыдущего министра серьезно ослабила двор Ярлунга. Тибет потерял военную и политическую власть над государствами Таримской впадины, хотя и поддерживал свое культурное присутствие в южных государствах. Однако тибетский император по-прежнему был амбициозен. В 703 году Тибет заключил союз с восточными тюрками против Китая династии Тан.

Правление императриц

В этот период китайская императрица У (годы правления 684 – 705), объявив себя Майтрейей, грядущим Буддой, возглавила переворот, результатом которого стало свержение династии Тан. Тибетская царица-мать Трима Ло (Khri-ma Lod), мать императора Три Дусонга Мангдже, происходила из могущественного клана с северо-востока Тибета, который не только симпатизировал хотанскому буддизму благодаря влиянию Тогона, но также имел близкие связи с Китаем династии Тан. Она вела переписку с императрицей У, и когда в 704 году умер ее сын – тибетский император, свергла своего собственного внука и правила в качестве вдовствующей императрицы до своей смерти в 712 году. Она условилась с императрицей У, что принцесса из ханьского Китая, Джинченг (Chinch'eng), приедет в Тибет в качестве невесты для ее великого внука Ме Агцома (Mes ag-tshoms), также известного как Три Децугтен (Khri lDe-gtsug-brtan), который в то время был еще младенцем. Принцесса Джинченг искренне следовала буддизму и привезла с собой в Тибет монаха из ханьского Китая, чтобы тот учил ее придворных дам.

Настроенная ксенофобски фракция местных жрецов и знати очень обеспокоилась таким развитием событий. Теперь их влияние на императорский двор в очередной раз, как и в дни Сонгцена Гампо, подверглось опасности из-за присутствия буддийского монаха из Китая. Однако на этот раз угроза была гораздо более серьезной, поскольку иноземцы находились в самой столице. Из-за сверхъестественных сил иноземной религии, в очередной раз приглашенной, чтобы усилить императорскую власть, они боялись возмездия собственных местных божеств, подобного тому, которое произошло шестьдесят лет назад в виде вторжения китайских войск династии Тан в центральный Тибет. Однако на этот раз «бонская» фракция могла лишь выжидать подходящего момента.

Вдовствующая императрица Трима Ло, будучи в дружеских отношениях с китайским двором, полностью изменила военные интересы и в 705 году заключила союз с тюркскими шахами Гандхары и Бактрии, на этот раз против арабов-Омейядов. Когда в 712 году вдовствующая императрица умерла, на трон взошел несовершеннолетний Ме Агцом (годы правления 712 – 755). Императрица Джинченг, как и бывшая вдовствующая императрица, оказала впоследствии большое влияние на тибетский двор.

Тибетско-Омейядский союз

Тем временем продолжалась борьба за власть в Западном Туркестане. В 715 году, после того как арабский генерал Кутайба отвоевал у тюркских шахов Бактрию, Тибет перешел на другую сторону и заключил союз с войсками Омейядов, против которых до этого сражался. Затем тибетские войска помогли арабскому генералу захватить у тюргешей Фергану и приготовились выступить против оплота тюргешей – Кашгара. Союз с тюркскими шахами, а затем с Омейядами был, несомненно, выгоден тибетцам с точки зрения поддержания устойчивого положения в Бактрии и давал надежду восстановить военное, экономическое и политическое присутствие в регионе Таримской впадины. Сильное стремление собирать налоги с прибыльной торговли по Великому шелковому пути постоянно подталкивало их к действиям.

Может возникнуть соблазн предположить, что предыдущий союз тибетцев с тюркскими шахами, целью которого был захват Бактрии у Омейядов, был заключен под влиянием так называемой «бонской» фракции, отождествлявшей Бактрию с Тагзигом – родной землей бон, и желавшей предотвратить осквернение ее главного монастыря – Нава Вихары. Однако подобный вывод не логичен, даже если допустить два ошибочных предположения, что бон в то время был организованной религией и что именно религия была определяющей характеристикой бонской фракции. Даже если некоторые из аспектов веры бона могли иметь бактрийское буддийское происхождение, последователи бона не считали эти особенности буддийскими. Более того, позже сторонники бона заявили, что буддисты Тибета списали у них многие учения.

Таким образом, бонская фракция тибетского двора не вела в Бактрии «священной войны». Ее также не вели и буддисты, о чем свидетельствует тот факт, что после потери Бактрии и опустошения Нава Вихары тибетцы не продолжили защищать буддизм в Бактрии, а вступили в другой союз, с арабами-мусульманами. Главной мотивирующей силой тибетской внешней политики были политические и экономические, а не религиозные интересы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Книги похожие на "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи"

Отзывы читателей о книге "Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи", комментарии и мнения людей о произведении.