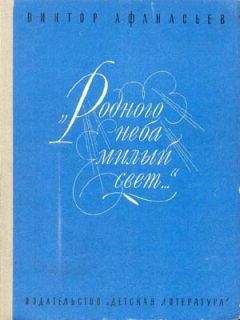

Виктор Афанасьев - «Родного неба милый свет...»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Родного неба милый свет...»"

Описание и краткое содержание "«Родного неба милый свет...»" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизни В. А. Жуковского в Туле, Орле и Москве.

Жуковский надел синий форменный фрак и перешел на казарменное положение. С понедельника до субботы он жил по строгому расписанию: в пять часов утра по коридорам бегает служитель с колокольчиком — надо вставать. В шесть часов опять колокольчик: час приготовления уроков. В семь надзиратели строят пансионеров попарно и ведут в столовую: там сначала общая молитва, потом чтение вслух небольшого отрывка из Библии, затем чай. До восьми — досуг. От восьми до двенадцати — классы. Потом обед. Во время обеда отличники сидят посредине зала за круглым столом, прочие — за длинными столами вдоль стен. Кушанье разносят надзиратели. Перед столовой, в коридорчике, — небольшой стол для провинившихся, над которым на стене вывеска: «Ослиный стол». После обеда — с часу до двух — досуг: во дворе, перед окнами домика Антонского, начинаются кегли, свайка, чехарда, а кто сидит в спальных покоях, учится играть на флейте, читает, письма пишет.

С двух до шести опять классы. В шесть — полдник. В семь — повторение уроков. В восемь ужин. После ужина — вечерняя молитва и чтение отрывка из Библии, который читают вслух только отличники. В девять колокольчик служителя дает отбой, все должны спать. Наступает тишина. Только по коридорам, колебля пламя ночников, ходят дежурные надзиратели. В субботу после классов те, у кого есть куда отправиться, просят увольнительные записки: едут к родным, знакомым. Остающиеся в пансионе устраивают концерты или даже балы с приглашением благородных девиц, иногда — театральные представления.

Жуковский по субботам отправлялся к Юшковым.

Учились по четырехбалльной системе. Предметов в программе было много, но изучались они, как тогда говорилось, «без педантизма». Для учеников допускался выбор нескольких предметов, в которые они вникали с особенным усердием, знакомясь с другими только поверхностно. Охватить всю программу ученик и не мог, так как она заключала в себе около тридцати пунктов, это были история, логика, математика, механика, артиллерия, фортификация, архитектура, физика, естественная история, русская и всемирная история, статистика, география, мифология, право, русский язык и словесность, латинский, французский, немецкий, английский и итальянский языки, иностранная словесность, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, военные движения и действия ружьем.

Учеба продолжалась одиннадцать месяцев в году, для «роздыху» был отведен только один месяц — июль.

Прокопович-Антонский присматривался к ученикам и старался понять наклонности и способности каждого, давая потом им возможность изучать то, что им понятнее и ближе.

— Ум молодых людей, — говорил он, — должно преимущественно обогащать теми знаниями, кои больше имеют отношения к будущему их состоянию.

Антонский частенько заглядывал в большую пансионскую аудиторию, где читал свои лекции молодой преподаватель русской словесности Михаил Никитич Баккаревич.

Столики и скамьи ярусами возвышаются перед кафедрой. Задний ряд — по-пансионскому «Парнас» — занимают нерадивые ученики. Антонский умеет входить так, что его как будто никто и не видит, и он делает вид, что ничего вокруг не замечает.

В первом ряду, прямо перед кафедрой, сидят в одно время поступившие в пансион и уже подружившиеся Василий Жуковский и Александр Тургенев — сын директора университета, полупансионер; оба они усердно пишут. Жуковский — черноволосый, смуглый, высокий, Тургенев — с русыми волосами, роста небольшого.

Баккаревич говорит о поэзии, что она — «есть одна из приятнейших наук; ее называют наперсницею богов, усладительницею жизни человеческой», что «рифмы почитаются от некоторых пустыми гремушками, и это сущая правда, когда в стихах только и достоинства, что рифмы, когда в них нет ни огня, ни живости, ни силы, ни смелых вымыслов, составляющих душу поэзии, одним словом — когда в стихотворце нет дара».

— Есть много сочинений, — продолжает Баккаревич, — которые писаны без рифм и даже без стоп, то есть прозою. Тем не менее их можно считать поэтическими. Напротив, есть много стихотворений, которые, несмотря на стройный размер и на самые богатые рифмы, суть не что иное, как проза, и притом бедная.

Баккаревич говорит о Ломоносове и называет его бессмертным, а лиру его — златострунной. Он читает оду Ломоносова и как бы любуется каждым словом.

Державина он называет «достойным вечной славы философо-пиитом». В Державине ищет он яркие краски ломоносовской кисти и — находит.

— Русская просодия[33] создана Ломоносовым и подкреплена Державиным, — утверждает он.

И еще два имени называет Баккаревич — Ивана Дмитриева и Николая Карамзина. Он раскрывает книжку журнала «Приятное и полезное препровождение времени»[34] и, отшатнувшись, словно от внезапного сияния, брызнувшего со страниц журнала, некоторое время восхищенно молчит. Потом лицо его принимает меланхолическое выражение, и он начинает декламировать, протягивая книжку к слушателям:

Что человек? парит ли к солнцу,

Смиренно ль идет по земле,

Увы! там ум его блуждает…

Баккаревич указывает книжкой в потолок, потом — в пол:

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ М. Н. БАККАРЕВИЧА «РУССКАЯ ПРОСОДИЯ».

…А здесь стопы его скользят.

Под мраком, в океане жизни,

Пловец на утлой ладие,

Отдавши руль слепому року,

Он спит и мчится на скалу.

Стихотворение Дмитриева поразило Жуковского своей мрачной картинностью: кажется, как просто написано, даже и рифм нет, а слова идут мерно и сильно, как волны на скалу, на ту скалу, о которую вот-вот разобьется утлая ладья… Жуковский выучил это стихотворение наизусть: это был перевод из Гете — «Размышление по случаю грома».

Свободные от занятий часы он вместе с Александром Тургеневым проводил в пансионской читальне. Они читали и перечитывали громогласные и живописные оды Ломоносова и Державина, Хераскова и Петрова, басни Хемницера и Сумарокова, лирические стихи Михаила Муравьева, с любопытством проглядывали старые номера «Приятного и полезного препровождения времени», — его редактор, литератор-сентименталист Василий Подшивалов, уже в первом номере выразил желание, чтобы «перо его электризовали тихие колебания сердца». В одной из своих статей Подшивалов называет Карамзина «чувствительным, нежным, любезным и привлекательным нашим Стерном».[35] Журнал этот печатал не только сочинения современных русских литераторов, но и переводы с главных европейских языков; он проповедовал сочувствие к страждущему человечеству, любовь к уединенным добродетельным размышлениям, призывая читателя к нравственному самосовершенствованию.

ЛОРЕНС СТЕРН. Гравюра с оригинала Д. Рейнольдса. ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ. Худ. Д. Доу.

Все это бродило в Жуковском, медленно им осознавалось, складываясь в картину пока еще не очень ясную, но туманно-привлекательную. Дух чувствительности нравился ему больше всего, поэтому Карамзин стал самым любимым его писателем. Жуковский перечитал «Бедную Лизу», много вечеров провел над «Письмами русского путешественника» — они будили мысль, поражали новизной, призывали к добру.

…От Карамзина — снова к Ломоносову и Державину… Жуковскому хотелось писать и торжественные оды и чувствительные философские стихи. Однажды он решился и написал нечто похожее на запомнившийся ему перевод Дмитриева из Гете. Он несколько раз переделал стихотворение, а потом разорвал его в клочки.

«Нет, не так надобно, — думал он. — А как?» И в ушах его возникал теноровый голос Баккаревича: «Стихотворный язык есть музыка. Иногда одна нота, нестройно, неправильно взятая, портит всю симфонию. Что ж, если много сделать таких неправильностей?.. Молодые стихотворцы! Заметьте это и старайтесь, чтобы слог ваш был чист, текущ, ровен и всегда сообразен предлагаемой материи; весьте всякую мысль, всякое слово; не гоняйтесь за странностями и строго наблюдайте, чтобы рифма покорялась рассудку, как своему царю».

По ночам, когда все спали, когда на кровати у дверей тихо посапывал немец-надзиратель Иван Иванович Леман, Жуковский смотрел во тьму под потолком и думал обо всем, что нахлынуло на него в пансионе: об энергичном, восторженном Баккаревиче, о новых товарищах, об Антонском… Вдруг вставали в его воображении суровые воины поэм Оссиана,[36] возникали пустынные и дикие скалы северных стран, заносимые снежным прахом; появлялся безутешный и мрачный поэт Юнг[37] на освещенном луной кладбище… Вася думал о Руссо, Сен-Пьере, которые восхваляли уединенную сельскую жизнь, и ему виделись лесные и луговые дали в Мишенском, дикая дубрава у Васьковой горы… Он ворочался с боку на бок и вздыхал. Этот хаос, этот многообразный мир стихов и прозы сладко окутывал его и тревожил. Под утро печи остывали, становилось прохладно. Он натягивал на голову суконное одеяло и засыпал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Родного неба милый свет...»"

Книги похожие на "«Родного неба милый свет...»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Афанасьев - «Родного неба милый свет...»"

Отзывы читателей о книге "«Родного неба милый свет...»", комментарии и мнения людей о произведении.