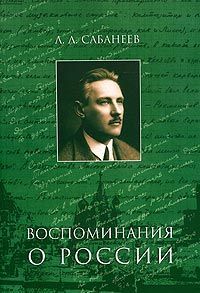

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Искусство Шаляпина по природе – мелодраматично. Это в полном смысле слова – «высокая мелодрама», его жизнь на сцене – это сублимация жизни, а не реальность, сублимация жеста и речи, переходящей в пение, которое в опере не может быть опущено без риска остаться без оперы. Смысл и значение Шаляпина в том, что он придал правдоподобность (все-таки «театральную» правдоподобность) и психологическую выразительность тем моментам оперного искусства, которые до него обычно пребывали на уровне рутины, трафарета и художественной бессмысленности и неправдоподобия. Его оперные образы впервые зажили на сцене хотя и театральной, но все же жизнью, перестали быть напряженными манекенами, испускающими пение.

Интересно, что его личные оперные симпатии шли всегда и неизменно к таким операм, где можно было отыскать и драматическое содержание, и психологический упор, где в действующем лице можно было найти нечто человеческое, а не только сказочное (даже его два Мефистофеля, в сущности, не черти и не дьяволы, а люди, умные и ядовитые).

Безусловно в связи с этим находится и его полное равнодушие к Вагнеру, действующие лица которого – более символы, нежели люди, даже когда они не являются богами, – но тут еще играла роль его чуждость и самой музыкальной ткани Вагнера, которая была ему, если так можно выразиться, «несовременна», не гармонировала с его архаизированным музыкальным восприятием.

Шаляпин был абсолютно «театральным существом», более того, «оперным существом» в мире той оперы, оперы театрально-психологической, которую он сам и создал. Он обладал способностью совершенно перевоплощаться в создаваемый им театрально-мелодраматический образ – он делался Годуновым, становился Мефистофелем или Досифеем, и он находил музыкально-психологические интонации для каждого из них специфические и пронзительные.

Более того, у меня создавалось всегда впечатление, что и в жизни Шаляпин всегда оставался актером: он и в жизни играл всегда какую-то роль настолько, что так и оставалось неизвестным, что он за человек «в самом себе», без театра и без артистического перевоплощения. Я даже подозреваю, что его знаменитые «скандалы» с дирижерами и с певцами были, в сущности, артистическими выпадами, «жизненным виртуозничаньем» и экспромтами, вольной импровизацией совершенного художника.

Шаляпин, столько внесший в сокровищницу русской культуры, был, в сущности, человеком диким и ‹…› к культуре мало прикосновенным. У него было актерское нутро, но не было культуры. Он мог разыграть, и очень хорошо, культурного человека, сам оставаясь в каком-то неуязвимо пассивном плане… Тут же кстати отмечу, что вообще гениальность и культурность далеко не всегда уживаются вместе.

Примером может быть хотя бы тот же Мусоргский, гениальный интуит, мысливший неясно и смутно и почти лишенный культуры. Люди, близко знавшие Шаляпина, знавшие его «интимно», мне говорили, что сам Шаляпин «в себе» был именно тот дикий и примитивный человек, каким он себя зарекомендовывал в своих скандалах и грубых выходках. Я же более склонен думать, что все его выходки были частью его артистического опыта: он «разыгрывал» скандалиста, как мог разыграть и аристократа (сам будучи, в сущности, плебеем), и дьявола, и глубоко верующего человека. На моих глазах в течение своего пребывания в советской России он c виртуозностью разыгрывал роль большевика, преданного власти, причем тут уже у меня нет сомнения, что это была одна из его обдуманных и великолепных ролей.

Такими же актами театрального темперамента были и его революционные выступления, и его знаменитое «коленопреклонение» пред ‹…› императором – в эти моменты он перевоплощался и действительно становился тем, что изображал, хотя бы это было не в театре, а в жизни [059]. Возможно, что настоящий и в особенности гениальный актер неминуемо становится ‹…› многоликим от частой практики и действительно совершенно растворяется сам в своей сущности, становится ничем, только носителем многообразных художественных величин. Как известно, средневековое общественное мнение именно на этом основании отказывало актерам в погребении внутри кладбищенской ограды, считая, что у них «утрачена личность» и даже «душа».

Часто приходилось слышать мнение, что Шаляпин, если бы не был певцом или если бы утратил голос, мог бы стать великим драматическим артистом. Я даже склонен подозревать, что он сам держался подобного взгляда. Но тут я с ним не согласен: при всех своих высоких драматических заслугах перед оперой (русской и мировой), при всем том сдвиге, который он произвел в опере в смысле ее «приближения к драматическому театру» – в смысле дарования ей драматической психологии и настоящего театрального жеста (а не оперного), – он все же органически оставался в области сублимированного, мелодраматического, приподнятого искусства, и я его не представляю себе в бытовом театре. Может быть, в трагедии сублимированного типа… и то маловероятно. Он слишком был срощен с пением, с оперой, с музыкальными, певческими нюансами – ему было бы сухо и узко в драме.

Косвенным доказательством служит его драматическая и почти что единственная в его карьере неудача с опытом фильма: он в нем («Дон-Кихот») оказался на чрезвычайно средней высоте, лишенный своего мощнейшего орудия – пения. На драматической сцене он был бы ненатурален: слишком приподнят, слишком склонен к подчеркиваниям. Ведь Шаляпин и в жизни говорил несколько «приподнятым» голосом.

Все его «козыри»: тончайшие штрихи вокальной экспрессии, которым он побеждал аудиторию, могучий пафос трагизма – все органически срослось с музыкой, с ее строением, с ее законами и ее музыкальной экспрессией, столь отличной от драматической.

Интересно, что у Шаляпина совершенно отсутствовала та обычная «гордость певца», которая обычно выражается в любви к высоким и длинным нотам, которыми они обычно побеждают публику. Шаляпин этого не любил – у него была взамен несколько иная, более тонкая «гордость» и пристрастие. Он козырял и, если угодно, даже кокетничал не высокими и длинными нотами (которыми он, кстати сказать, превосходно владел), а… паузами, этими знаменитыми и незабываемыми шаляпинскими паузами, напряженными и долгими, которые заставляли замирать театр.

Надо признать, что он порой ими даже и злоупотреблял, иной раз в ущерб музыкальной ткани оперы, разрушая непрерывность течения. Обычно именно эти паузы были причиной его конфликтов и скандалов с дирижерами, стоявшими на страже музыкальных интересов оперы. В большинстве случаев, по моим впечатлениям, дирижеры были правы (среди них были и такие большие музыканты, как Рахманинов и Купер). Но у всех великих людей – и в особенности у великих певцов – бывают капризы, которые можно им простить. По-видимому, Шаляпину доставляло удовольствие то ощущение своей власти над публикой, которое он во время этих пауз испытывал.

В принципе же надо признать, что эти огромные паузы представляют одну из гениальных интуиции шаляпинской музыкальной экспрессии. Он их применял даже и вне оперной сцены – при исполнении камерном, когда он пел романсы, причем тут было то же самое явление, как у Рахманинова: даже музыкально слабые произведения, озаренные светом его вокальной техники и его несравненного умения владеть звуковой экспрессией, начинали казаться гениальными, равными лучшим вдохновениям Шуберта или Чайковского. Нехватавшую этим произведениям талантливость он с избытком дополнял своей гениальностью, совершенно их преображая.

Чувствуя себя (не без основания) полноправным хозяином своей музыкально-экспрессивной области, он нередко покушался и на текст даже гениальных произведений. Так, он властно уничтожил всю музыкально-звуковую часть в знаменитой сцене Бориса, заменив ее мелодекламацией [060]. А между тем эта часть «Бориса» была особенно ценима самим Мусоргским, который полагал, что ему удалось тут перенести на музыкальные звуки речевые интонации. Опять-таки я полагаю, что Шаляпин и тут был прав: в сущности, своей цели Мусоргский не достиг, его подражания речевым интонациям не дают впечатления музыкального мелоса, но и не становятся экспрессивной речью, а остаются где-то посередине, в сущности связывая экспрессию.

Шаляпин был прав, заменив этот эпизод простой декламацией под музыку, где драматически одаренный артист по крайней мере свободен в своей экспрессии. Он показал тут большее понимание сущности речи и музыки и их различия, чем Мусоргский, преследовавший тут излюбленную им идею «омузыкаленной речи». Он понял своей интуицией, что «омузыкаленная речь», в сущности, недостаточно выразительна, искусственна.

Под конец своей могучей жизни Шаляпин несколько сдал с точки зрения мощности своего голоса. Но все-таки голоса у него было более нежели достаточно. Владение же этим голосом и миром экспрессии у него не только не уменьшилось, но даже окрепло.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.