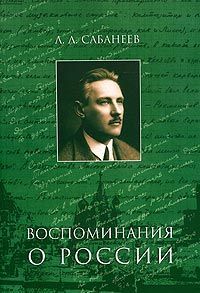

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Сам Стравинский и его музыка принадлежат к этой «интроверсированной» эстетике: из его произведений мы ничего не узнаем о нем самом, а только слушаем, что он нам показывает или музыкально описывает.

Первые и блистательные произведения Стравинского появились на рубеже века, и они продолжают четкую линию «Могучей кучки», культ народных напевов, живописную изобразительность, красочность и стремление к открытию новых музыкальных горизонтов, новых средств для звуковой живописи. В этих тенденциях, очевидно наиболее ярких в его даровании, выдержаны «Фейерверк», «Петрушка», «Весна священная» – в них же подчеркнуто выделяется очевидное его стремление к музыке, сочетанной со зрелищем, и к музыке «описательной», что тоже вполне соответствует тенденциям «кучки». При этом нельзя не заметить, что по виртуозности композиции Стравинский бесспорно превзошел своих учителей, из которых, в сущности, только Римский-Корсаков был виртуозом композиционной и оркестровой техники.

То течение русской музыки, которое развилось или возникло после «кучки» и получило наименование «беляевского» периода – и отчасти было «отрицанием» идеалов «кучки»: тяготело к европеизации русского музыкального творчества (Глазунов, Танеев), – видимо, его не увлекало. Тем не менее нельзя отрицать и известного влияния на него этих «европейских» или, точнее, «интернациональных» тенденций.

Они проявились позднее, в тот период, когда, возможно, его первоначальный стиль ему самому стал казаться исчерпанным, что отчасти было возможно, ибо, действительно, он внес свой и огромный вклад в это направление – «живописно-декоративное» и, может быть, и действительно исчерпал его, как бы «завершив и достроив» «Могучую кучку» и ее стиль.

Возможно, однако, и то, что он просто, как художник, решил испробовать творчески и иные средства музыкального письма – художник всегда ведь сам. указывает свои пути. Это была эпоха, когда он «возвращался к Баху» – стал писать «абстрактную» музыку, возможно отчасти увлеченный или застигнутый влияниями европейской музыки последних лет. К монументальным произведениям его этого периода надо отнести его сонату для фортепиано, его «Царя Эдипа» и «Симфонию псалмов» – влияния музыкальных и вообще художественных мод действуют и на таких больших художников.

Возможно, что его пугала также и перспектива «самоповторения», почти неизбежная для каждого композитора, долго живущего и много пишущего, – никто из величайших художников музыки не избег этого «самоповторения». В конечном счете каждый композитор вправе писать именно в том стиле, в каком он хочет.

Для Стравинского – мастера психически скрытного, музыкально замкнутого, в своей музыке ничего о себе и о своем психическом мире не говорящего, подобные изменения стиля особенно не опасны и более естественны, тем более что при всех изменениях своего стиля Стравинский остается первоклассным мастером, державным и уверенным в себе и в своей способности создавать какие угодно стили.

А дальше – для слушателя тоже остается полная свобода выбирать из композиторской продукции именно то, что соответствует его личному вкусу. Я должен сознаться, что мой личный вкус склоняется к его произведениям первой поры, когда он творил со всею мощью своего таланта, не стеснялся в роскоши средств и их не стыдился, а не того периода, когда он на себя наложил добровольный музыкальный пост и стал музыкальным вегетарианцем. Но и в «вегетарианских» своих произведениях он сохраняет все свое великолепное мастерство и уверенность совершенного мастера.

Сейчас он стоит один, как исполин, и никого нет рядом с ним, и я лично и не вижу ему преемников ни в пределах нашей родины, ни за ее пределами. И творческое бессмертие он уже получил: его имя вписано в историю русской музыки уже давно – в эпоху «Петрушки» и «Весны священной» – уже полвека тому назад.

О ШАЛЯПИНЕ

Могучая фигура Шаляпина освещала русскую и мировую оперную сцену в течение почти сорока лет – срок для лирического артиста очень большой. Вот уже двадцать лет, как он покинул нас, покинул в блестящую и еще творчески могучую осень своей жизни, но до сих пор еще нет настоящей биографии его – в нашем распоряжении находятся только воспоминания и жизнеописания скорее легендарного характера, к числу которых надо отнести и его собственную автобиографию (которую, между прочим, писал не он, а Поляков-Литовцев, «по указаниям артиста»). Все это дело еще будущего. Не надо забывать, что не только Шаляпин, но даже и Глинка, основоположник русской музыки, пока не имеет «настоящей» биографии: не в русских обыкновениях торопиться с увековечением своих великих людей.

Впрочем, в настоящих строках я вовсе не хочу касаться биографии великого певца, удовольствуясь только указанием, что до сих пор биографические данные о нем имеют скорее характер «жития», а не точного жизнеописания Шаляпина. К его жизни, вообще достаточно фантастичной, руками поклонников, друзей и его самого прилипла масса легенд, вымыслов и апокрифов – явление неизбежное для людей, очень заметных при жизни.

Интереснее вникнуть в самую суть явления Шаляпина, оперного певца, как-то особняком стоящего от всех других, даже тоже великих, оперных певцов. Его особость надо главным образом видеть в его «лейтмотиве» искусства – в желании создать из оперы драму. Тут и его глубокие национальные корни: русское оперное искусство все время было одержимо, с самого своего основания, еще от Глинки, идеей драматизации оперы и соответственного уменьшения в ней пропорции чистого лиризма. Этой идее послужил (не очень удачно) и Глинка, более твердо и категорически Даргомыжский (в особенности в «Каменном госте» – опере, сплошь построенной на речитативе и на драматической паузе), наконец, гениальный Мусоргский, исповедовавший и проповедовавший «оперный реализм», памятником которого остался «Борис Годунов» и «Хованщина».

Идея оперного реализма создавалась в те же годы, когда возникало реалистическое же учение живописного «передвижничества» – это две проекции одного и того же художнического устремления к уничтожению условностей и неправдоподобия в искусстве, каково бы оно ни было. Шаляпин натурально входит в линию русских борцов за это, прозванное «реалистическим», искусство.

Теперь эта эстетика уже кажется сама условной и, главным образом, – наивной. Но все явление Шаляпина исторически нам представляется теперь вполне старомодным.

Он современник не нашего бурного двадцатого века и даже не того «охвостья девятнадцатого», которое дало нам Серебряный век русской поэзии и литературы и своего рода (хотя в условном смысле) золотой век русской философской мысли. Он – полный современник Мусоргского, и неспроста его гениальнейший образ создан на музыку Мусоргского. И его музыкальные вкусы тоже современны Мусоргскому.

Мне приходилось беседовать с ним не раз на тему о современном искусстве (в те годы новой современностью были ныне уже старые Вагнер, Скрябин, Дебюсси). Ко всем им он был глубоко равнодушен, порой враждебен, как не признавал и современной живописи и поэзии Серебряного века. Отчасти из-за этой архаичности всей художественной натуры Шаляпина мне так и не удалось с ним сблизиться, хотя я вращался в кругу его родственников и вообще в том же кругу, где и он, – в русском артистическом мире. Мне не было о чем с ним говорить: вкусы наши в области искусства вообще были различны и совпадали только в отдельных деталях. И в области иных искусств его «настоящими» современниками были Репин и передвижники, старше его на полвека.

Но спасением для него было то, что опера вообще сама – искусство с чертами архаичности, и до нее еще не доходила в те годы ни одна новая струя: ей естественно было пройти с опозданием не хватавшие ей стадии художественного прогресса. В идее своего искусства Шаляпин был не чем иным, как своего рода «передвижником» в оперном искусстве. Этого звена не хватало развитию русской оперы – и Шаляпин дал это нехватающее звено. Отсюда произошел его необычайный ассонанс с не столько передовыми слоями художественного мира (они в большинстве остались к его искусству бесконечно равнодушны), а с той широчайшей публикой, которая на пороге и в начале двадцатого века еще радостно кормилась художественными идеалами сороковых годов прошлого века.

Спасло его и то, что именно в применении к опере особенно ясным становится наивность эстетической теории художественного реализма. Абсолютный реализм не осуществим и в театре, а в опере и подавно – может быть дано и высказано только некоторое «приближение» к реальности. Самая основа оперы – пение – никак не уживается с реализмом. По самой природе оперное искусство – это сублимированный театр, не могущий избавиться от мелодраматизма и той приподнятости, которая, может быть, и не нуждается вовсе в уменьшении без ущерба для художественного эффекта.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.