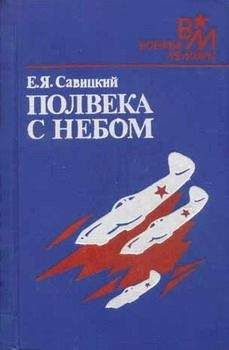

Евгений Савицкий - Полвека с небом

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Полвека с небом"

Описание и краткое содержание "Полвека с небом" читать бесплатно онлайн.

Пожалуй, не сыщется такого отечественного истребителя, на котором бы в свое время не летал автор этих воспоминаний. Вся жизнь дважды Героя Советского Союза маршала авиации Е. Я. Савицкого неразрывно связана с развитием и совершенствованием Военно-воздушных сил нашего государства. Бывший беспризорник, а затем рабочий цементного завода в Новороссийске, Е. Я. Савицкий в 28 лет становится командиром дивизии, а в 32 года — командиром корпуса. 3-й истребительный авиационный корпус Резерва Верховного Главнокомандования, которым в годы Великой Отечественной войны он командовал, участвовал в сражениях в небе Кубани, Крыма, Белоруссии, Берлина. В послевоенные годы маршал Е. Я. Савицкий занимал должность заместителя главкома Войск ПВО страны. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Сомнениями своими я поделился с Пестовым.

— Так оно все и есть, — подтвердил тот. — Возраст у многих и в самом деле критический. Ну и настроения соответствующие. Кое-кто из «стариков» откровенно говорит, что вряд ли есть смысл продолжать службу, если придется переучиваться на реактивную технику.

Учить летать на реактивных самолетах стали гораздо позже; в ту пору не учили, а действительно переучивали. А это вещи разные.

Словом, предстояла большая работа. Причем без ссылки на объективные трудности, а с пониманием реалий времени. Того же требовали и последние постановления Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства, касавшиеся практических мер совершенствования противовоздушной обороны страны. В их числе, в частности, намечалось массовое перевооружение истребительной авиации и зенитной артиллерии ПВО новейшей современной техникой, переход к более устойчивой и гибкой организационной структуре войск, укрепление их командными, политическими и инженерными кадрами.

Необходимость коренной перестройки войск ПВО диктовалась обострившейся военно-политической обстановкой в мире. Страну все плотнее окружало кольцо американских военно-воздушных баз, росло число случаев нарушения воздушных границ базировавшимися на них самолетами. Ответ здесь напрашивался сам собой — надежный заслон от агрессивных устремлений извне могла дать только тщательно продуманная, организованная с учетом новых возможностей и требований система противовоздушной обороны страны.

Все эти вопросы обсуждались на разных уровнях. Нашли они свое отражение и на совещании у маршала Говорова, на котором собрался весь командно-руководящий состав войск ПВО.

— Работы много, — подводя итоги, сказал Говоров. — Задачи, поставленные перед нами, решить старыми методами нельзя. Начинать приходится практически на голом месте. Мы знаем, что нужно сделать. Но не знаем пока, как этого быстрее и эффективнее добиться. Необходима теория противовоздушной обороны, ведения противовоздушных операций в масштабе страны. Такой теоретической базы у нас пока нет. Разработать ее — первостепенная задача ближайшего будущего. Время не ждет. Оно настоятельно требует от нас практической отдачи уже сегодня. И каждому надлежит сосредоточить усилия на том участке, куда он поставлен.

Забегая вперед, скажу, что ведущую роль в разработке основ теории противовоздушной обороны сыграл Говоров. Обладая глубоким аналитическим умом, обширными разносторонними знаниями, огромным опытом руководства крупными контингентами войск, способностью верно чувствовать все новое, передовое, а вместе с тем необходимой настойчивостью и высокой работоспособностью, он блестяще справился с этой сложнейшей задачей.

Конечно, жизнь не стоит на месте. Теория противовоздушной обороны, в разработке которой наиболее крупный вклад принадлежит маршалу Говорову, постоянно дополнялась, обогащалась вновь накопленным опытом, вбирая в себя достижения научно-технической революции и передовые идеи военной мысли. Однако такие ее положения, как соответствие построения войск характеру решаемых боевых задач, основы боевого управления войсками, основы взаимодействия между частями, соединениями и родами войск, маневр силами и средствами и многое другое — остаются в силе и по сей день.

А меня волновали вопросы повседневной практики. И первый среди них — вопрос переучивания летного состава частей. Проблема эта быстро обрела первостепенное значение, затрагивая, понятно, не одного меня; ею занимались военачальники на самых различных уровнях.

Промышленность, как мы говорили, вовсю клепала реактивные истребители. А летчики продолжали летать на поршневых. И если в частях ВВС постепенно втягивались в работу с реактивной техникой, то в ПВО перспектива подобной перестройки многим казалась весьма отдаленной. И не только рядовым летчикам, но и определенной части командного состава полков, соединений. Дело доходило до того, что поступавшие с заводов новехонькие Як-15 или МиГ-9 загонялись на специально выделенные, отдельные стоянки, а в воздух поднимались машины, выпускавшиеся в годы войны.

Суть, разумеется, сводилась не к одной психологии. Немало имелось и других причин. Не хватало аэродромов с нужной длиной взлетно-посадочных полос. Если для поршневых самолетов достаточно было восьмисот — тысячи метров, то реактивные требовали вдвое-втрое больше. Грунтовые аэродромы — а их тогда было большинство — вообще оказались малопригодными. Требовались полосы с бетонным покрытием. При разбеге Як-15 и МиГ-9 засасывали в сопло мелкие камешки и земляную крошку, в результате чего нередко выходили из строя двигатели. Осложняло дело и отсутствие учебно-тренировочных самолетов; реактивные истребители-спарки появились позднее, а пока приходилось обходиться без провозных полетов. А новая техника между тем многих отпугивала. И своей сложностью. И высокими скоростями. Ходила, к примеру, молва, будто летать на реактивных самолетах не только трудно, но и вредно для здоровья: дескать, и скорости сумасшедшие, и перегрузки чрезмерные… Вот и простаивали кое-где без дела новые реактивные истребители.

Мириться и дальше с подобным противоестественным положением вещей было просто нельзя. Требовалось что-то срочно предпринять.

Необходимого количества инструкторов, знакомых с реактивной техникой, в то время в стране не было. Приходилось в основном рассчитывать на самих себя. Впоследствии нам удалось наладить учебу по так называемой цепочке, причем метод этот оказался достаточно эффективным, а главное — быстродействующим. В начале цепочки стояли летчики-испытатели, всесторонне владевшие новыми истребителями. У них учились офицеры нашего управления, а мы в свою очередь передавали опыт руководящему составу строевых частей. Так, например, в числе первых овладели навыками пилотажа на реактивных истребителях командиры соединений генерал Подгорный и генерал Зимин, ставший впоследствии маршалом авиации. Не отставали от них и командиры других соединений. Они как бы по эстафете передавали полученные знания своим подчиненным. Таким образом цепочка, идя сверху вниз, расширялась, охватывая на каждом следующем звене все большее и большее число людей, вплоть до рядовых летчиков. Огромную роль сыграли также и специально организованные части по боевому применению, где проводилось массовое переучивание летного состава на реактивную технику. Во главе их стояли знающие энергичные люди, такие, как генерал Акуленко; они прекрасно понимали важность порученного им дела и отдавали себя без остатка.

Но все это было позже. А начинать приходилось с малого, чуть ли не на голом месте. И личный пример здесь оказался как нельзя кстати. Мы с полковником Середой и подполковником Соловьевым, которых мне удалось перетащить с собой на новое место, решили для начала устроить своего рода показательное турне в те части, где дело обстояло особенно плохо. С чего-то надо было начинать. А наглядная демонстрация надежности и широкого диапазона возможностей реактивных истребителей, по нашему глубокому убеждению, могла стать началом перелома в настроениях летного состава.

И Пестов, и Кабишов идею нашу поддержали. Работу спланировали по срокам, наметив на первом этапе соединения, дислоцированные на наиболее ответственных направлениях. Подходящие адреса долго искать не пришлось. Одним из первых в наш список попал бывший фронтовик и боевой летчик Герой Советского Союза полковник Погребняк. Новых реактивных истребителей у него хватало, а летать на них никто не умел. Включая и самого командира.

Нагрянули мы к нему на собственном транспорте — летели на Як-15 с двумя посадками. На них и приземлились: дескать, гляньте, на чем в служебные командировки летаем — и быстро, и удобно, и безопасно. Никакого сравнения с гражданской авиацией, особенно с точки зрения сервиса.

— На них и цирк свой показывать собираетесь? — грубовато поинтересовался у Соловьева Погребняк.

Самолюбие его было задето. Фронтовик, геройски отвоевал всю войну… А тут, мол, пилотяги столичные уму-разуму учить собираются. Обидно.

Кстати сказать, слово «пилотяга» употребляется среди летчиков отнюдь не по грамматическим концепциям словаря Даля. Никакой иронии или снисходительности. Наоборот — дань уважения, признание высшего летного мастерства. Пилотяга — не лихач, не ухарь в небе, готовый ради дешевых трюков шею себе свернуть. Пилотяга — подлинный мастер летного дела, профессионал в самом высоком смысле. Виртуоз, если хотите. И работать на показуху, для чужих глаз он не станет. Просто он привык и научился делать свое дело по высшему счету своей профессии.

И когда Погребняк назвал нас пилотягами, он просто таким образом выразил свою досаду: куда уж, дескать, нам с такими асами равняться.

Соловьев именно так и понял. А потом ответил Погребняку в том же тоне.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Полвека с небом"

Книги похожие на "Полвека с небом" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Савицкий - Полвека с небом"

Отзывы читателей о книге "Полвека с небом", комментарии и мнения людей о произведении.