Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

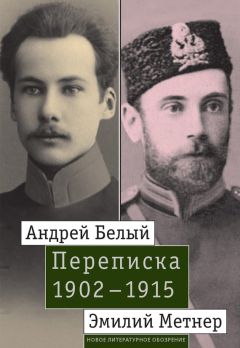

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

Высылая 10 февраля 1917 г. Метнеру копию этого письма, Ильин сообщил, что оно было обсуждено «в интимнейше-замкнутом кругу»[159] и что копии его рассылаются также ряду других лиц. Горячую поддержку Ильин нашел в лице Эллиса, отправившего письмо, адресованное всем сотрудникам «Мусагета» (7 апреля 1917 г.). «Не может быть никакого сомнения в том, – заявлял Эллис, – что неслыханное в летописях рус<ской> литературы, беспочвенное и возмутительно-клеветническое публичное ‹…› оскорбление Э. К. Метнера <…> есть eo ipso оскорбление и „Мусагета“ самого, т. е. всех лиц, идейно соединенных между собой и с Э. К. Метнером во имя общей духовной работы ‹…› Все знающие лично Э. К. Метнера, особенно все работавшие годами вместе с ним, все без исключения знают, что в вопросе этической и идейной оценки Э. Метнера двух мнений быть не может, что без моральной, исключительной высоты его все культурное дело „Мусагета“ было бы немыслимо». Эллис заканчивал свои обвинения «надеждой, что выражение дружного протеста откроет глаза самому г. Бугаеву на то, игрушкой каких темных и разрушительных сил, столь чуждых всей прежней идейной работе г. Белого, явился он в деле составления пасквиля, побудит его самого по соображениям не страха перед внешним чьим-либо давлением, а по глубоким мотивам раскаяния и сожаления немедленно изъять из продажи свой пасквиль и свои возражения против книги Э. Метнера выразить в иной, более пристойной и моральной форме, самым лучшим примером к<ото>рой может служить иронически-уничтожающая своей корректностью книга Э. Метнера против Штейнера»[160]. В письме к Ильину (17 апреля 1917 г.) Эллис предлагал распространять его обращение к «мусагетцам» «немедленно всюду»[161].

Между тем сам виновник набиравшего силу скандала какое-то время находился от него в стороне – в Петрограде; обвинительное письмо Ильина было отправлено по московскому адресу Белого. Метнер, ссылаясь на Морозову, сообщал Эллису (Женева, 4 (17) июля 1917 г.): «…к книге Белого все отнеслись отрицательно, но не серьезно, а как к выходке истеричного человека. Испугались за Белого, которого Ильин, пользующийся всеобщим вниманием и уважением, мог уничтожить своим метким прицелом»[162]. Испугались не напрасно: знавшим взрывчатого и экспансивного писателя было известно, что в прошлом у него было несколько – правда, не доведенных до сатисфакции – дуэльных инцидентов. В результате на защиту Белого встал кн. Е. Н. Трубецкой. Белый вспоминает: «…в мое отсутствие к матери забежал Гершензон и потребовал, чтобы я не распечатывал письма; вернувшись, я его вернул Ильину в нераспечатанном виде; текст письма был передан Трубецкому, который стал между нами невольным третейским судьей; Трубецкой объяснил получателям писем, что он, ознакомившись с текстом книги моей, не нашел в ней ничего предосудительного. Мне потом объясняли: Ильин вычитал в книге моей против Метнера гадкие инсинуации, де порочившие честь его друга; вернее, не вычитал, а вчитал в нее свою гадость ‹…›»[163]. Ильин увещеваниями Трубецкого не удовлетворился: в ответ на его «открытое письмо» сочинил развернутое послание в защиту и с дополнительными обоснованиями своей позиции[164], а также составил досье, включающее собранные им среди знакомых Метнера и Белого семнадцать откликов на его обвинительное письмо[165]. Впрочем, последующего развития этот инцидент не получил. Видимо, революционные события 1917 года не способствовали сосредоточению духовной энергии на конфликтах бесконечно малого, по сравнению с происходившим в обществе, значения.

В письме к Метнеру от 10 февраля 1917 г. Ильин сообщал: «Пасквиль Бугаева выслать Вам нельзя: объявлено о непропуске книг через границу. Отвечать на него печатно – значит валяться в грязи. Вам надлежит совсем промолчать на него»[166]. Когда Метнер с большим опозданием ознакомился с исследованием Белого, он не решился внять этому совету. В письме к Н. П. Киселеву (9 (22) октября 1917 г.) он отмечал «нравственную и умственную низкопробность книги Белого»: она «оказалась гораздо возмутительнее, чем то, как ее обрисовал в своем письме Ильин. ‹…› Что же касается Анд<рея> Белого, то это даже не человек, а просто чудовище, и притом извращенное»[167]. Последовал развернутый ответ на «Ответ» Белого – текст на более чем 300 листах без заглавия, который отложился в архиве Метнера[168] (реальных перспектив опубликовать эту книгу, видимо, не открывалось: деятельность «Мусагета» в России прекратилась; в Цюрихе же под маркой «Мусагета» Метнеру удалось издать в 1929 г. под своей редакцией и с предисловием лишь русский перевод «Психологических типов» Юнга).

Все выдвинутые против него обвинения Метнер методично, по пунктам, опираясь на строгие логические доводы, отвергает и в свою очередь обвиняет Белого в несостоятельности аргументов («все там вывернуто наизнанку»), передержках, подтасовках, неточном воспроизведении чужого текста («А. Б. ‹…› цитирует почти всегда более чем неудачно, ибо не только не обращает никакого внимания на контекст, но и часто списывает неверно самый текст» – следуют многочисленные примеры некорректного цитирования)[169] и т. д. Основанный на «эквилибристике с цитатами» метод Белого-полемиста Метнер расценивает как заведомо несостоятельный, уводящий в сторону, пренебрегающий сутью затрагиваемых вопросов: «В своем памфлете А. Б. слишком часто похож на адвоката или прокурора, который, вместо юридического освещения данных предварительного следствия, начинает перед судом лекцию по энциклопедии или философии права, самые же данные либо оставляет вовсе без внимания, либо искажает их фактический и психологический состав, либо, наконец, отделывается от них более или менее грубой и остроумной шуточкой»; «Едва ли найдется в полемической литературе еще такой случай, когда кем-либо с такою смелостью утверждалось нечто, не только вопреки очевидности доказательств, но прямо вопреки наличности напечатанных и опубликованных документов»[170].

В своих контраргументах Метнер постоянно возвращается к тем базовым ценностям, служению которым был призван «Мусагет», и прежде всего к универсальному понятию культуры, которое, по его мысли, Белый не смог надлежащим образом освоить: «Издеваясь над тем, что я будто превращаю Гёте в культур-трэгера, А. Б. обнаруживает безнадежно-внешнее понимание культуры, понимание совершенно антигётевское. А. Б. называет меня вандалом. Вандалы были в свое время так же оболганы тогдашними романцами, как немцы – современными. Но если я в качестве германца вандал, который уничтожает продукты культурного разложения вроде антропософии, то А. Б. в качестве славянина скиф, который осужден на вечное томление по культуре, пока им не усвоена будет органически идея культуры (не ее схематическое понятие или описательная формула), пока он не поймет, что напичкивание себя знанием и тренирование себя в различных умениях (хотя бы то были оккультные медитации) не ведут еще, сами по себе, к культуре личности; культура таким путем дает лишь некоторый лоск коже, который постоянно опять утеривается; культура должна стать второй натурой, т. е. проникнуть в глубины бессознательного; но… как обстоит тут дело с А. Б – ым, об этом свидетельствует не только непонимание означенного места из письма Гёте Шарлотте фон Штейн ‹…›[171], но и неожиданные, для меня совершенно невыносимые и, по-видимому, им самим неосознанные срывы в его обоих романах»[172]. Метнер не оставил, по всей видимости, более или менее развернутых аналитических отзывов о подразумеваемых здесь «Серебряном голубе» и «Петербурге» (краткая характеристика этого романа – в письме к Белому от 12 (25) апреля 1914 г.), но ясно, что и его отношение к художественному творчеству Андрея Белого претерпело эволюцию в том же направлении, в каком переоценивалась личность Бориса Бугаева, что вершиной созданного писателем для него остались юношеские «симфонии»[173]. Остается гадать относительно меры проницательности Метнера при уподоблении Белого «скифу» – плод это его собственных раздумий или намек на изданные в 1917–1918 гг. сборники «Скифы» и одноименное объединение, под знаком которого автор «Петербурга» развивал полонившие его тогда идеи и настроения революционного максимализма, базированные на неизменной штейнерианской основе.

В «ответе» Белому Метнер по-прежнему усердно развенчивает Штейнера как создателя «плоской, путаной, пустой доктрины», «гетерономного начитанного дилетанта», в котором «как в писателе и мыслителе нет ни следа оригинальности; он весь – „составлен“»; уничтожающе и насмешливо характеризует его ревностных последователей («кучка интернациональных богоискателей», воздвигающая «благоговейно капище неведомому Богу в патологическом стиле»), которые «сложили с себя все человеческое, сдали свои души в дорнаховском гардеробе, получили взамен этого контрамарку, дающую право на такую-то долю соборной души»[174]. Резкость и раздражение, с которыми Метнер изничтожает антропософов, понятны: он касался больной темы, ранившей его сознание и психику; продиктованы эти чувства переживанием утраченной дружбы, горестным осознанием того, что между ним и Белым пролегли непереступаемые идеологические барьеры, воздвигнутые антропософским учением, что в конечном счете именно оно стало живительной почвой для тех нападок и оскорблений, которыми перенасыщена книга «Рудольф Штейнер и Гёте…».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.