Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать бесплатно онлайн.

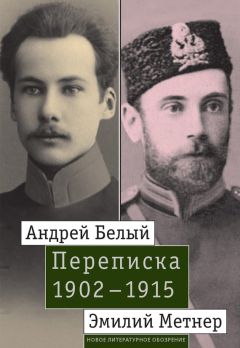

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

Постепенно ставшие нормой общения эпистолярные препирательства, в ходе которых Белый выступал в обличье стихийного, непредсказуемого и хаотичного гения, щедро и безрассудно расплескивающего свои словесные импровизации, а Метнер представал мелочным, упорным и неукоснительным педантом и доктринером, наводящим надлежащий порядок среди предметов спора и восстанавливающим приоритет логики и рассудка, обрели теперь тематическую доминанту в образе Штейнера. Общая идейная конфронтация порождала разногласия в практических «мусагетских» делах, отражалась в столкновениях двух соредакторов «Трудов и Дней» по вопросам публикации тех или иных материалов (показателен в этом отношении конфликт, возникший в связи со статьей Б. В. Яковенко «Философское донкихотство»). Метнер, измученный этим противоборством, жаловался в письме к Вяч. Иванову (12 (25) декабря 1912 г.) при упоминании «новых небрежностей и путаниц Бугаева»: «Скажу только, что большей способности к беснованию и всяческому одержанию я не встречал, что никогда еще не ставилось на пробу в такой невыносимой мере мое терпение и моя любовь, что более возмутительно несправедливого обращения я не переживал никогда и что я сильно сомневаюсь (относительно Бугаева), был ли я когда-либо действительно понят и любим и не является ли „старинный друг“, как меня называет Андрей Белый, просто одним из персонажей „Симфоний“, а я сам, живая личность, – просто моделью ‹…›»[116]. В конце 1912 г. в результате непрекращающихся конфликтов Белый отказался от редакторских полномочий в «Трудах и Днях» (как было печатно объявлено, из-за неудобств в работе, вызванных постоянным пребыванием за границей).

Формальный отход Белого от ведения текущих «мусагетских» дел способствовал умиротворению в его отношениях с Метнером, которые по своей тональности стали походить на подобие прежней дружбы. Когда в Петербурге возникло на прочной финансовой основе символистское издательство «Сирин», Метнер приложил немало усилий к тому, чтобы напечатать там залежавшиеся в «Мусагете» «Путевые заметки» Белого и еще не оконченный роман «Петербург», а также принять к производству его собрание сочинений (из этих планов осуществилась только публикация «Петербурга»). 8 (21) июня 1913 г. Эллис сообщал Метнеру: «От Бугаева получил прекрасное письмо, где наконец по Вашему адресу зазвучали истинные, старые, милые ноты. Я вообще все б<ольше> и б<ольше> верю в восстановление 3<-ройствен>ного союза, без которого немыслимо разобраться в вавилонском хаосе окружающего»[117]. В сентябре 1913 г. Белый и Метнер встретились в Дрездене, провели вместе два дня; обоим показалось, что былая связь восстановлена, несмотря на идейные разногласия. Вскоре, однако, ситуация резко изменилась по причине публикации в «Мусагете» нового сочинения Эллиса.

По мере того как Белый слушал лекционные курсы Доктора, выполнял заданные им духовные предписания и все более интенсивно вовлекался в жизнь Антропософского общества, Эллис претерпевал стремительную эволюцию в противоположном направлении, уводившем его от Штейнера и оккультного ученичества. Все более и более он утверждался в тех духовных ценностях, которые определились для него в религиозной культуре европейского Средневековья. В результате Эллис покинул Антропософское общество и написал небольшой трактат-манифест «Vigilemus!», в котором, по его словам, активно защищал «религию, культуру и символизм от модерно-теософо-разгильдяйства»[118].

Осенью 1913 г. «Vigilemus!» был отправлен в «Мусагет», где принят к печати отдельным изданием. Стороной известия о готовящейся публикации дошли до Белого, который выплеснул на Метнера и на всю редакцию «Мусагета» свое негодование. Убежденный в том, что Эллис использовал в своей работе лекции Штейнера, предназначавшиеся для распространения лишь в кругу его единомышленников, «посвященных», Белый выдвинул ультимативные требования, о которых Метнер оповестил автора «Vigilemus!» в письме от 12 (25) октября 1913 г.: «Бугаев получил из Москвы известие о печатании Вашей брошюры „Vigilemus“, и в результате: две запретительные телеграммы, официальное письмо г-ну секретарю „Мусагета“, с просьбой либо отставить брошюру, либо напечатать в газете его, Бугаева, отказ от сотрудничества в Мусагете, и, наконец, письмо на мое имя, переполненное самою неприличною бранью, с требованием: 1) отказаться от Вашей брошюры для Мусагета; 2) и если ее и напечатать в другом издательстве или без марки, то не иначе, как подвергнув ее цензуре Бори и Аси („нашей“ цензуре, гласит письмо)»[119]. Особенное негодование вызвало у Метнера то обстоятельство, что Белый ставил условия для печатания произведения, которого он на тот момент не читал и о содержании которого не мог иметь ясного представления. В результате в редакционном комитете «Мусагета» большинством голосов было принято решение публиковать «Vigilemus!». Корректуру работы Эллиса выслали Белому, который потребовал изъять из нее ряд фрагментов, но его настояниям не последовали. Метнер в связи с выдвинутыми Белым обвинениями составил особое «досье» – развернутый свод возражений и объяснений, который стал финальным высказыванием в этой истории[120]. Белый заявил о своем выходе из состава редакции «Мусагета» и из числа сотрудников «Трудов и Дней», его примеру последовали Петровский и Сизов. Тем самым Метнеру удалось отстоять свое детище от антропософского уклона. Эллис в письме к нему от 4 (17) ноября 1913 г. патетически восклицал: «Вы лично сделали все возможное для отвращения тео-антропософической эпидемии от „Мус<аге>та“, за что и я и все понимающие опасность, грозящую всей культуре и церкви от магии, – принесут Вам вечную благодарность»[121].

Уход Белого и других приверженцев антропософии из «Мусагета» не способствовал преодолению кризиса внутри издательского содружества, которое, несмотря на старания Метнера, неуклонно утрачивало внутреннюю энергию и интерес к общему делу среди большинства его участников. Неодолимой преградой на пути дальнейшей деятельности «Мусагета» стала начавшаяся Первая мировая война, сделавшая невозможным успешное функционирование каких-либо германофильских институций на территории России. Метнер, находившийся тогда в Мюнхене, был арестован как российский подданный и депортирован в нейтральную Швейцарию, где и обосновался в Цюрихе[122]. Случившееся он, сочетавший в себе две души, русскую и немецкую, переживал как величайшую личную трагедию: «…для меня Россия и Германия два отечества, равно любимых. Вот почему эта в полном смысле слова братоубийственная война является для меня самым ужасающим событием моей жизни»[123]. «…У него смысл жизни уходит из-под ног, и как он будет дальше жить – неизвестно! – писал о Метнере Г. А. Рачинский Морозовой 24 июля 1915 г. – Русским без оговорок он быть не хочет и не может, а немца из него тоже не выйдет: очень уж он воспитан русской землею и вырос в русской атмосфере»[124]. Обстоятельства, однако, складывались так, что последние двадцать с лишним лет жизни Метнера прошли в Швейцарии и – наездами – в Германии. Вести московские дела «Мусагета» он доверил В. В. Пашуканису, начавшему работу в издательстве в 1915 г. и параллельно затеявшему издательское предприятие под собственным именем[125]. В письме к Пашуканису от 22 апреля (5 мая) 1915 г. из Цюриха Метнер признавал, что «Мусагет» и внешне и внутренне исчерпал себя: «Молодежь ‹…› рассеялась кто куда; одни ушли в Путь, другие вовсе из литературы в науки, третьи в футуризм и т. д. Я считаю, что Мусагет не существует более как реализирующаяся идея, а только в идее»[126].

Идейный спор Метнера и Белого, сконцентрированный вокруг фигуры Штейнера, однако, продолжился – претворился из запальчивой эпистолярной полемики в фундаментальную, оснащенную множеством источников и основательным библиографическим аппаратом полемику печатную. Начал ее Метнер, поставив перед собой задачу продемонстрировать несостоятельность работ Штейнера, посвященных Гёте. Хотя Белый в расследовании, предпринятом Метнером, даже не упоминается, допустимо предположить, что оно обращено в первую очередь к нему как к читателю, в тайной надежде открыть адепту Штейнера подлинное лицо его кумира. В пользу такого предположения свидетельствуют позднейшие слова Метнера о своей книге в полемическом «ответе» Белому: «…своим возникновением она в значительной мере обязана длительным вызовам предавшихся антропософии сотрудников Мусагета, тогда еще его не покинувших. Они настаивали на том, что я в качестве главного редактора обязан занять ту или иную позицию к антропософии и Штейнеру, учениками которого стали почти все ближайшие сотрудники, во главе с А. Б<елы>м. Первый том Размышлений о Гёте был таким образом отчасти „провоцирован“»[127].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Книги похожие на "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Малмстад - Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915", комментарии и мнения людей о произведении.