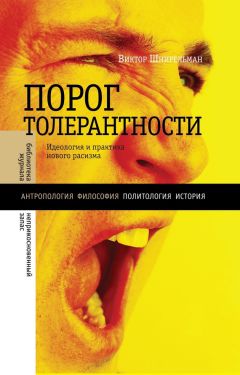

Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма"

Описание и краткое содержание "«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма" читать бесплатно онлайн.

В книге проводится многостороннее исследование расизма, анализируются его различные проявления и региональные варианты, прослеживается его развитие в XX в.: от традиционного биологического к современному культурному расизму. Исследуются проблемы расизма в современной России и анализируются его причины и корни. Главное внимание уделяется идеологии и практике расизма в России конца XX – начала XXI в. Анализируются особенности современного «научного расизма» (биологизация этноса) и публичного расового дискурса, показываются приемы расиализации «чужаков», рассматриваются черты современных расистских идеологий, включая возвращение старого (биологического) расизма, прослеживаются тенденции развития ксенофобии. Дается анализ деятельности скинхедов и их идейных вождей. Книга представляет интерес для этнологов, антропологов, социологов, политологов, а также всех, кто интересуется проблемами современной России. Она может служить материалом для обучения студентов вузов по специальностям этнология, социология и политология.

Признавая обсуждаемое здесь явление, некоторые авторы понимают его в иных терминах как «изощренные предубеждения»[569] или «утонченные предубеждения»[570]. Голландские социологи предпочитают термин «этноцентризм»[571], Верена Столке пишет о «культурном фундаментализме»[572], Стефен Штейнберг понимает это как «новый дарвинизм»[573], а для Анатоля Ливена речь идет о «защитном национализме», призванном уберечь культурные ценности в условиях массового прилива иммигрантов[574]. Недавно то же самое явление было определено как «неонационализм»[575].

Французский эксперт по проблеме расизма П.-А. Тагиефф различает два типа расизма – традиционный («дискриминационный», или «универсальный») и новый («дифференциальный», или «общинный»). Первый исходит из идеи существования отдельных рас или цивилизаций, расположенных в иерархическом порядке в соответствии с некоей универсальной системой ценностей. Второй переносит упор на групповую (этническую) идентичность, придавая ей абсолютное значение. В этом случае акцент делается не на неравенстве, а на несовместимости культур («духовности») и их неспособности понять друг друга. Если сторонники расизма первого типа озабочены сохранением доминирующего положения «высшей» расы или цивилизации, то сторонники второго опасаются размывания того, что составляет самые основы групповой идентичности, и отчаянно борются за сохранение «чистых культур». Они доказывают, что иммигранты не способны к ассимиляции или интеграции в местное общество и что поэтому они представляют опасность для культурной идентичности местного населения[576]. При этом, как замечает М. Вьевьорка, если в репертуаре «символического расизма» встречаются рациональные аргументы, то «дифференциальный» полностью оторван от реальности[577].

Существенно, что как старый, так и новый расизм неизменно апеллировали к науке. Старый опирался на так называемый «научный расизм», не только представлявший расы четкими биологическими общностями со строгими легкоразличимыми границами, но и настаивавший на тесной взаимосвязи физических качеств человека с духовными[578]. В свою очередь, новый прибегает к культурологическим аргументам, черпая их из багажа современной социокультурной антропологии и дополняя доводами сторонников «политики идентичности». Кроме того, хотя новый расизм и стремится избегать биологического аргумента, он эссенциализирует культурные различия и реифицирует «национальный характер» в такой степени, что фактически речь идет о биологизации культуры[579].

Правда, на поверку «новый расизм» оказывается не таким уж новым[580]. Его прототипом Э. Балибар считает антисемитизм, складывавшийся с эпохи Просвещения[581]. Доктриной «культурного расизма» еще в конце XIX в. руководствовался французский националист Морис Баррес[582], и культурные аргументы («национальный характер», «культурная уникальность», «несовместимость культур») не были чужды «научному расизму»[583]. Они находили отражение в изящной литературе и представлениях некоторых теологов[584]. В тот же период целый ряд характерных для «культурного расизма» аргументов звучал в контексте антииммигрантской риторики и в США[585], а в начале XX в., как мы увидим ниже, их подхватил русский журналист М. Меньшиков.

Тогда в США иммигрантов обвиняли в том, что, соглашаясь на низкую оплату труда и худшие бытовые условия, они вытесняют из трудовой сферы местных рабочих и понижают их уровень жизни, что они не способны к интенсивному труду и своими нравами и поведением разлагающе действуют на местное общество, что они безнациональны и не приспособлены к демократическим порядкам, что они несут с собой анархию и радикализм, что, отличаясь многодетностью, они меняют этнодемографический баланс и обрекают коренных жителей на вымирание, что, наконец, они виновны в упадке местной литературы. Со временем все чаще звучало утверждение о том, что будто бы иммигранты из Южной и Восточной Европы в силу своей культуры, религии или умственных способностей не способны к ассимиляции.

Этот вид расизма, исходивший из идеи несовместимости разных культур, занимал видное место в конструкции английского социального антрополога Джорджа Питт-Риверса, убежденного в том, что раса играла основополагающую роль в истории и культуре. В своей книге «Столкновение культур и контакт рас», вышедшей в 1927 г., он анализировал демографические и культурные последствия колониализма и доказывал, что переход на чужую (европейскую) культуру не идет на благо местным народам, ибо они не способны сделать ее своей. Он отождествлял расу с этнической группой и фактически стоял на позициях социодарвинизма, но упадок местных народов объяснял не столько их биологическими, сколько культурно-психологическими качествами (в частности, разными «ментальностями»), якобы не позволявшими их успешной адаптации[586]. Однако свою необычайную популярность такие аргументы обрели действительно в последней трети XX в., когда открытая апелляция к биологическому расизму утратила былую силу.

«Культурный расизм», о котором здесь идет речь, часто обращается к принятому в антропологии традиционному взгляду на этнические культуры, которые нередко рассматриваются как относительно изолированные комплексы со строгими границами и своим неповторимым набором особенностей. Это представление разделял известный французский антрополог Клод Леви-Стросс, отмечавший, что «особенностями одежды, прически и украшений, нанесением физических увечий, жестами они [культуры] создают различия, сопоставимые с теми, что существуют между расами, и, отдавая предпочтение каким-либо физическим типам, они закрепляют и, возможно, даже распространяют их»[587]. Несмотря на оговорку о том, что история и культура ни в коей мере не предопределяются биологической наследственностью, он все же допускал, что «каждая культура отбирает генетические способности, в свою очередь оказывающие обратное влияние на ту культуру, которая сделала все, чтобы их усилить»[588]. Связывая будущее человечества с культурным и биологическим разнообразием, на котором только и может основываться дальнейшее развитие, Леви-Стросс приходил к логическому выводу о том, что разнообразие не может сочетаться со всеобщим равенством, к которому призывают современные гуманисты: «Человек не может полностью принять другого, идентифицировать себя с ним и в то же время остаться иным»[589]. Именно к этой идее, ссылаясь на Леви-Стросса, и прибегает в своей риторике идеолог французских Новых правых Алэн де Бенуа[590], добавляя, впрочем (вопреки Леви-Строссу!), что идея расы стара как мир и что современные ученые будто бы безоговорочно отождествляют расы с популяциями. Это служит ему основанием вернуться к старому расистскому тезису о биологической основе определенных умственных способностей[591].

Видя опасность именно такой интерпретации идей Леви-Стросса, обвинявшего европейский гуманизм в стремлении к тотальной культурной нивелировке, его критики предупреждают против опасности крайнего релятивизма. Ведь последний фактически оправдывает тоталитаризм, социальную иерархию и отстаивает «культурный детерминизм», не оставляющий индивиду никакого выбора. Мало того, эти идеи подпитывают антииммигрантские настроения в Западной Европе[592]. Цветан Тодоров отмечает парадоксальное противоречие в логике Леви-Стросса, которая фактически выводит тезис о неравенстве людей (оправдывающий фашизм, расизм и тоталитаризм) из гуманистической идеи их равенства[593]. Он также отмечает странное сходство этих идей Леви-Стросса с антигуманистической традицией, известной во Франции со времен Гобино вплоть до современных Новых правых[594]. Другие видные критики также были удивлены позицией Леви-Стросса, идущей вразрез с эпохой[595]. Впрочем, не все с этим соглашаются. Некоторые полагают, что сама по себе апелляция к культурным различиям и релятивизму со стороны Леви-Стросса не имеет никакого отношения к расизму[596].

Тем не менее, как отметила одна исследовательница, похоже, сам Леви-Стросс не задумывался о том, к чему ведет практическое воплощение его теории. Ведь, настаивая на сохранении разнообразия и уникальности многочисленных этнических культур, он подчеркивал ценность межкультурного сотрудничества. Но чем теснее было бы такое сотрудничество, тем скорее стирались бы культурные различия. Тем самым исчезали бы и стимулы к сотрудничеству. Зато сохранять различия можно было бы, лишь поддерживая социальное неравенство внутри и (нео)колониальное устройство вовне. Улучшение же социальных условий жизни неизбежно вело бы к уменьшению культурного разнообразия[597].

Правда, уже в 1980-х гг. Леви-Стросс пришел к пониманию того, что, как это ни парадоксально, успешная борьба с дискриминацией ведет к культурной нивелировке. Мало того, теперь он с пессимизмом отмечал, что нельзя достигнуть всеобщего равенства и братства, не отказавшись от культурного разнообразия. Вслед за Гобино он был убежден в том, что сохранение культурного разнообразия было возможно только путем территориального размежевания между разными культурными группами, и не верил в возможность межкультурного взаимопонимания. Поэтому его подход фактически требовал либо введения мер против иммиграции, либо организации жесткой культурной автономии в виде «радикального мультикультурализма». Этот подход основывался на реификации культур, избегал анализа институциональной дискриминации и заставлял Леви-Стросса отрицать наличие расизма во Франции[598].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма"

Книги похожие на "«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма"

Отзывы читателей о книге "«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма", комментарии и мнения людей о произведении.