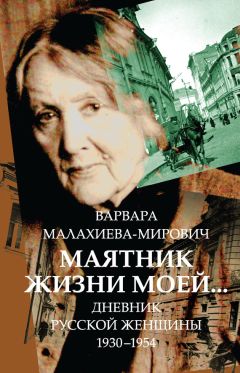

Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Маятник жизни моей… 1930–1954"

Описание и краткое содержание "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать бесплатно онлайн.

Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович (1869–1954) прожила долгую жизнь и сменила много занятий: была она и восторженной революционеркой, и гувернанткой в богатых домах, поэтом, редактором, театральным критиком, переводчиком.

Ее “Дневник”, который она вела с 1930 по 1954 год, с оглядкой на “Опавшие листья” Розанова, на “Дневник” Толстого, стал настоящей эпической фреской. Портреты дорогих ее сердцу друзей и “сопутников” – Льва Шестова, Даниила Андреева, Аллы Тарасовой, Анатолия Луначарского, Алексея Ремизова, Натальи Шаховской, Владимира Фаворского – вместе с “безвестными мучениками истории” создавались на фоне Гражданской и Отечественной войн, Москвы 1930-1950-х гг. Скитаясь по московским углам, она записывала их истории, свою историю, итог жизни – “о преходящем и вечном”.

Дядя Петя. Очень высокий, очень стройный, аристократического вида, с манерами милостивого феодала. Милостивый и по существу. Он был инженер, был долго начальником депо, начальником участка на железной дороге, и рабочие всегда находили в нем заступника и блюстителя их интересов. Никогда ни о ком не говорил худо. Был снисходителен к людским слабостям, начиная с своих собственных. Главной слабостью его были женщины. Своей красавице жене, тетке, он начал изменять чуть ли не на второй год свадьбы. К женщинам относился как страстный охотник к дичи. Не мог пропустить ни одной, попавшей в поле его зрения. Связи его были мимолетны, расставания почему-то мирны. И по-своему он остался верен первому и единственному чувству – любви к своей жене. Она дала ему свободу для романов, когда ей не было тридцати лет, но отстранила его от супружеского ложа, оставаясь до конца жизни хозяйкой в его доме и преданным другом. Безбрачное состояние было для нее естественно.

“Дядя Саша” не был похож на “дядю Петю”. Приземистый, кудрявый, с выпуклыми бледно-голубыми глазами, с круглыми щеками, с круглым между пушистыми бакенбардами подбородком, с круглым носом, он был весь погружен в интересы наживы. Как это бывало в разночинских семьях, детей воспитывали неровно. Из шести двое братьев моей матери получили высшее образование – Петр и Михаил, умерший 22-х лет. Один – Сергей – среднее, двое умерли маленькими, а старший, Александр, побыл года два в каком-то коммерческом училище, потом работал у часовщика, потом помогал отцу в конторе дилижансов. Как он ухитрился нажить каменный двухэтажный дом в Киеве – его тайна. Потом он продал его и купил на ст<анции> Грязи трактир с бильярдом. Женат он был на прислуге своей матери и очень нежно к ней относился, хотя она была пьяница, неряха, страдала анекдотической скупостью и даже изменяла ему. Он звал ее всегда “душка”, “Дунечка” и был у нее под башмаком.

В детстве по праздничным дням мать посылала нас на поклон к дяде, и тетя Дуня пекла для нас особые миниатюрные пирожки “с пашанцом”, для того чтобы не угощать воскресной кулебякой. Дядя относился к нам благосклонно, ценя и жалея единственную оставшуюся в живых сестру Варю, нашу мать. Уехав из Киева, он сделал ее управляющим своего дома и отвел бесплатно для жилья часть флигеля. Когда я стала подрастать, он дарил мне перчатки, зонтики, рубли и даже трехрублевые бумажки – в руку, как доктору, тайно от мучимой скупостью Душки. Мать мою он всегда звал “сестра”, и она его всегда “брат”.

Вижу его в Екатерининской больнице в последний день его жизни. Он задыхался, не мог ни сидеть, ни лежать. Стоял, опершись на подушку, положенную на столик. Смотрел на меня жалкими глазами полузарезанного барашка. Он знал свой приговор и томился смертельно. Не помню, по какому поводу сказал: “Хотя бы до четверга дожить”. Я спросила: “Почему до четверга?” – “Так, все-таки два дня… Сегодня понедельник”.

Довольно. Хочется уйти из Некрополиса. Некрополис – вся прожитая жизнь. Передвинешь ли там что-нибудь? Все там уже неподвижно, как надгробные памятники. Видишь лица, слышишь голоса, помнишь слова, заново переживаешь горе и радости – но неподвижно, как барельеф склепа, все там бывшее. Непоправимо все тобой содеянное. Может быть, оно и поправимо, но уже не на этом берегу. И, побывав в Некрополисе, нужно, отойдя прочь с земным поклоном, устремить взор в будущее – на тот берег.

Примадонна Художественного театра Алла Тарасова, собираясь сразу на три концерта, одевается в темной комнате. Повреждено электричество, вовремя не пришли поправить. Ищут свечу. “Не надо, я так оденусь, все равно”, – усталым голосом. Болит сердце. К доктору некогда пойти. Загнана театром, гастролями в Ленинграде, съемкой в кино и концертами. Нужно было из сока своих нервов выжать 9 тысяч на квартиру (кооператив) и продолжать выжимание для туалетов и для того, чтобы питаться не одной картошкой. Муж ничего не зарабатывает уже полгода. И вообще – иждивенец жены во всю брачную жизнь с малыми перерывами. Раньше как будто этим тяготился, потом привык. Алле зажгли все-таки свечу перед зеркалом (а потом и электричество поправили). Надела шелковое платье, черное, в цветочках. Высокая – в нем. Стройная. Красивая. И какая-то грусть ущемила сердце от ее расцветшей зенитной уже красоты.<…> Вечером час – далеко от злободневности, в уюте комнаты Людмилы Васильевны. Вера читала из своей тетради вписанные туда стихи – из Ахматовой, Цветаевой, Гумилева. И случайно прочли мы Хлебникова из “Звезды”. До чего неуклюжи, антимузыкальны и антихудожественны эти “заумные” вирши. Что это? Зачем это? “Это не более чем жаргон, это пройдет”, – сказала Людмила Васильевна. Но вот Лида Случевская[247], покойная Лена Гуро и ее окружение находили же в этом нечто для себя обаятельное, нечто значительное.

11 ноября. Вечер. Комната ИрисаУзнала от Вали Затеплинской и от Людмилы Васильевны, что Ольга (моя) с головой ушла в обработку своих дневников[248]. Радуюсь, что захотелось ей наконец творческой работы. И может быть из этого что-нибудь выйдет. Во всяком случае, будет хорошее наследство ее Анели, и лет через сорок это напечатают.

Ирис в зените творчества и в грозовом напряжении энергии. Только не подкосила бы ее депрессия.

Есть у Шестова книга “Начала и концы”. Его сестра сказала однажды: “Как весело смотреть на всякое начало. И как печальны всегда концы”. Конец Пушкина, Гоголя, Гёте, Бетховена, Лермонтова, Толстого – мучительный, неразрешенный катарсисом финал жизненной симфонии. Но что мы знаем о “конце” как о точке, движущейся в бесконечность? Не перенесен ли катарсис за постигаемую нами грань уже в непостижимое для эвклидовского ума. “Лестница, лестница” – предсмертный бред Пушкина – не появилась ли как некая реальность в его сознании, освобожденном от оков праха?

Пружина жизненной энергии, тугость ее напряжения и ритм разворачивания предрешается наследственностью.

12 ноября. УтроА у меня был сон, ожививший полосу жизни из далекого прошлого, когда мне было 27–30 лет. Встреча с А. И. Шингарёвым – музыка зарождающейся любви, еще без слов о ней, да и не были наяву сказаны эти слова.

…Встреча в Париже у Чичкиной. Синеглазый доктор, что-то изысканно-русское, что-то былинное в походке. Алеша Попович? Чурила Пленкович? И того и другого понемногу, но и просто “млад – ясен сокол”, Иван Царевич, молодой месяц. И глаза. Сестра Настя позже, когда служила под его началом, писала о них: “Я знала, что могут такие глаза мой дух без возврата унесть. В них первая свежесть, ночная гроза, в них тайна глубокая есть”.

Потянуло ли его ко мне с первой встречи так же трагически сильно, как меня к нему, не знаю. Но знаю: что-то началось. Стали видеться каждый день. Осматривали вместе музеи, Notre Dame; пригородные места. Иногда вдвоем, иногда с его сестрой, с Чичкиной и с П. Г. Смидовичем (теперь секретарь исполкома). Ярко-синяя шелковая рубаха, ярко-синие глаза. Они истлели теперь в земле, как и шелк этой рубахи. “Разбилась прекрасная форма”. Все парижские дни окрасились тогда этой живой лазурью глаз, глядевших на меня все пристальнее, все неотрывнее, все ласковее и тревожнее с каждым днем. В Медонском лесу уже была та торжественная грусть, которая стоит на страже входящих в душу серьезных чувств, уже можно было обмениваться долгими безмолвными взглядами. Можно было говорить о самом важном, о чем говорят с ближайшими друзьями. Уже мельком Иван Царевич дал понять, что его “личная жизнь сложилась несчастливо” (у него была жена и двое детей). Я не задумывалась об этом. То, что принесли в мою жизнь его глаза, было еще высоко и далеко от помыслов брачного характера. “Кто веслом так ловко правит через аир и купырь? Это тот Попович славный, тот Алеша-богатырь”, и “у ног его царевна полоненная сидит”[249]. Эта царевна была я. Он часто читал это стихотворение и другие стихи А. Толстого, своего любимого поэта. И у него в ту пору, я думаю, не было обо мне ни одной мужской, страстной мысли. “Вы, – сказал он мне однажды, – тень от облака ходячего, вас не прибить гвоздем к сырой земле”. В Россию решили возвращаться вместе, втроем: Андрей Иванович, его сестра Саша[250] и я. Близость в вагоне, в тесноте создала новую, волнующую, земную тягу. Сестру, изнеженную и истеричную, уложили кое-как. Пришлось сесть тесно, прижавшись друг к другу. “Давайте спать по очереди. Вы на моем плече, а я потом на вашем. У меня есть маленькая подушечка”. Это была наша первая и последняя брачная ночь. Без поцелуев и объятий, но в глубоком слиянии душ. Слышно было, как бьется сердце, и свое, и другое, и в каждом ударе его – глубокое, трагическое счастье. Приподнималась с плеча голова, и встречали глаза долгий-долгий, откровенно любящий взгляд. Мелькнули, как сон из другой, из нашей общей жизни, ворвавшиеся в эту, разделенную навеки, – мелькнули Инсбрук, Зальцбург, Вена. На границе меня арестовали – я взяла запретные рукописи с печатью, которые дал мне Смидович. Меня препроводили из Волочиска в петербургскую предварилку, и после того я не видела Алешу Поповича больше года. Не искала встреч с ним, боялась встреч, но мы переписывались изредка. И виделись в Петербурге, где я послала ему прощальное письмо и фото Венеры Милосской, которую мы вместе выбрали в Париже. Через два года сестра Настя, фельдшерица по профессии, поступила в земскую больницу под Воронежем, где главным врачом был Андрей Иванович[251]. Я приехала к ней погостить. Здесь я почувствовала себя замкнутой в очарованном круге (на это я, впрочем, и ехала в Гнездиловку).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маятник жизни моей… 1930–1954"

Книги похожие на "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954"

Отзывы читателей о книге "Маятник жизни моей… 1930–1954", комментарии и мнения людей о произведении.