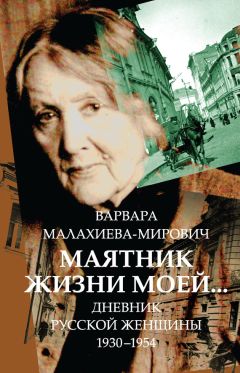

Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Маятник жизни моей… 1930–1954"

Описание и краткое содержание "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать бесплатно онлайн.

Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович (1869–1954) прожила долгую жизнь и сменила много занятий: была она и восторженной революционеркой, и гувернанткой в богатых домах, поэтом, редактором, театральным критиком, переводчиком.

Ее “Дневник”, который она вела с 1930 по 1954 год, с оглядкой на “Опавшие листья” Розанова, на “Дневник” Толстого, стал настоящей эпической фреской. Портреты дорогих ее сердцу друзей и “сопутников” – Льва Шестова, Даниила Андреева, Аллы Тарасовой, Анатолия Луначарского, Алексея Ремизова, Натальи Шаховской, Владимира Фаворского – вместе с “безвестными мучениками истории” создавались на фоне Гражданской и Отечественной войн, Москвы 1930-1950-х гг. Скитаясь по московским углам, она записывала их истории, свою историю, итог жизни – “о преходящем и вечном”.

Родное и это дитя мое – Аллочка. Обиход и интересы театрального мирка от меня дальше, чем Сережин, Женин, Даниилов быт. Но по временам, как было это вчера, обменяешься каким-то взглядом, услышишь интонации до того милого, понятного до самых глубин и тебя там же воспринявшего душевного движения, что сразу ощутится вся значительность и вся действенная жизненность нашей внутренней связи. И всегда при этом вспомнится крохотное, беспомощное тельце, только что покинувшее материнскую утробу и очутившееся у меня на коленях (я присутствовала при родах моей подруги, Аллиной матери). И встает то чувство тайны и потрясающей жалости, с которым преодолеваю столь императивную у меня брезгливость, я прильнула поцелуем к неомытому еще от ила творения загадочному существу. Потом оно с головкой, покрытой нежнейшим белым пухом, и удивленно радостным, вопросительным возгласом “А?!” приветствовало меня из своей колыбели; и нередко утром, когда я гостила в их семье, мать, уходя на рынок, подкидывала ко мне на диван проснувшегося “Ай”, исходя от ее младенческого “А”. Матерински помню ощущение нежного тельца, копошившегося рядом, переползавшего через меня, со смехом тормошившего мою грудь и лицо. Никогда не больно, стараясь разбудить меня осторожными, шаловливо играющими движениями, пока совсем не открою глаз (крепко спалось по утрам в те годы).

Театр – с 8-ми лет сочинялись какие-то “представления” и разыгрывались с актрисами того же возраста. Ай была и режиссер, и костюмер, и декоратор, и актер сразу в нескольких ролях. Взрослые знали это по рассказам. На спектакли они не допускались.

В 12 лет – это было на даче, под тополем, в Злодиевке[207] – однажды утром я вбежала на призывные крики в комнату, где спали девочки, Аллины две сестры[208] и подруга их Маруся Карева, и увидела, как с безумно вдохновенным лицом, в развевающемся на плечах платке, в затейливом сооружении на голове Ай носится по кроватям сестер в дионисийском экстазе, кружась, танцуя и перепрыгивая через их тела. Сестры хохотали и защищались и звали на помощь. Может быть, думали, что А. сошла с ума. Осознав мое присутствие, Ай остановилась и с кроткой улыбкой (есть у нее такая улыбка в мою сторону) пояснила: “Я индийский принц, Вавочка”. Так мы ее и звали в то лето: индийский принц.

К 16-ти годам мечта о театре у такого цельного волевого человека, каким была Ай (теперь немножко цельность раздвоилась), должна была прорасти в жизнь, в действие. Она настояла, чтобы ее отправили в Москву, в школу Художественного театра. Через год отец ее написал мне: “…если, по справкам твоим (я была знакома с Аллиной преподавательницей Муратовой)[209], окажется, что Алла никаких особенных надежд не подает, уговори ее оставить эту дорогу. Пусть идет на курсы. Театр хорош для тех, кто в первых рядах. Для эпизодических лиц – это мука и проигранная ставка”.

Муратова сказала, что было бы преступлением такую выдающуюся из всех учениц по талантливости девочку отнимать у театра.

– Вы не можете себе представить, как она была прекрасна в Дездемоне.

Это была ее выпускная работа. Потом – “Зеленое кольцо”, головокружительная слава, от которой ничуть не закружилась житейски трезвая и возвышенно принявшая служение искусству юная головка.

В этом же году – брак. Так называемый “счастливый”. Потом – годы за границей. И опять головокружительные отзывы об Офелии, о Грушеньке, на всех языках. И опять никакого угара. Душа, не сдвигающая своих оценок жизни под напорами соблазнов суеты.

Призыв на родину (Немировичем) “играть Шекспира” – телеграмма в 100 слов. И обычное “затирание”: вместо Шекспира – Настя “На дне”, треневская мелодраматическая “Пугачевщина”, “Горячее сердце”, “Фигаро” – все мимо магистрали, все окольное, а кое-что и пагубное.

А жизнь не переставая ткала кокон застойного семейного благополучия. Душа рвалась из него, искала своих крыльев, тех, которые предваряют творческий полет, находила, теряла, билась, как птица в сетях. Бьется и теперь. А улететь не может. Может быть, потому что некуда.

Перевоплощение в образ Негиной удалось. Особенно последний акт, где перемалывается весь путь души вместе с житейской колеей: эта сложная, внутренняя драма горечи, презрения к себе, гордых надежд, боли разрыва с женихом (хоть и не страстно любимым) и с “честным путем” передана Аллочкой в таких благородных тонах, с такой полнотой понимания, что публика притихла, покоренная, зачарованная, как на спектаклях Комиссаржевской, Ермоловой.

12–14 июня. Малоярославец“Вы очень красивая” (по моему адресу сидящая против меня в вагоне спутница моя, не с иронией, напротив, с ласковой улыбкой). Я внутренне задрожала от неожиданности и от какого-то смешанного чувства: удивления, удовольствия, благодарности (лишний патент на право существования?) и насмешки над собой – что верю этому и что мне это небезразлично.

И сейчас, когда записываю это (ведь записываю же, захотелось записать), представляю, какую улыбку вызывают такие записи в читающих. Такую улыбку, какая была у меня, когда я читала в дневнике Софьи Андреевны Толстой записанные ею комплименты знакомых насчет ее стройности, свежести, моложавости – в 60 лет. Но там хоть были налицо некоторые черточки наружности для такого замечания. У меня же столько в лице, да и во всем теле столько оплывов, теней и гофрировок старости, что только по крайней слабости зрения могло показаться моей визави общее впечатление “красивым”. Но благодарность остается: хотела сказать приятное, подбодрить. И это, пожалуй, удалось.

День.

Нет, не вытеснить этого. Не хотелось писать – праздно, нецеломудренно звучат там слова, где нужно дело. Может быть, всю жизнь изменить. Но нельзя и мимо, вечно мимо проходить.

Встреча с голодающими. Рабочий-торфяник; застывший в безысходном отчаянии взгляд, покойницкие тени на молодом, пергаментно-желтом лице. Убежденное: “На що его жить? Скорише вмерты всим зараз”. Оставил в Черниговщине трех опухших от голода ребят от 4 до 8 лет. “Одно, я так думаю, вже вмерло”. С головы до ног покрыт насекомыми.

Темная свитка, которую положил возле себя, вся шевелилась белыми точками. “В баню? Яка ж баня, як сорочка одна и мыла немае и грошей немае…” Что заработает, идет на хлеб. 2-х фунтов при 12-часовом дне не хватает. “Борщ, як та вода из канавы, тилько щоб живот болив”. “Картошки – два раза глотнуть”. Голодные девушки из-под Брянска: красивые, еще крепкие, но с распухшими от голода и болота руками и ногами. Едут с торфов, “меняют счастье” на кирпичный завод. В день отъезда хлеба не выдали, и купить негде. Сутки не евши. Печальные, осунувшиеся личики. Кто-то спросил: – Поют ли у них? И какие песни? Удивились: – Какие песни? Голод.

15 июняРазговоры о дневных грабежах: в таких-то городах нельзя донести муку с базара и посылку с почты домой. У нас ночью забрались в козий сарай, отбивши замок. Коза ночует в сенях, чего местные bravi не знали. Унесли топор какие-то гастролеры, банда в 19 человек, угнали из стада пять коров. За ними погналась милиция. Они отстреливались. Какое одичание нравов. Но по существу нечего возразить против таких явлений. Пружина голода, как и холода, так импульсивна, что люди с моральной брезгливостью, с устоями, идеалами (мы все знаем это по устным и печальным анналам 18-20-го года) таскали друг у друга и везде, где можно, дрова, сахар, валенки…

А день такой чудный, мягко-знойный, в тени прохладный с легким ароматным ветром.

Много разговоров. Опустошенность. Прекрасная мать-пустыня, зачем суждена разлука нам? Ни с кем общение не может заменить “пустыню”. Когда душа жаждет безмолвия.

16 июня. Утро. (Спутница жизни моей на базаре, и я одна)“Невозможно объять необъятное” – этот козьма-прутковский афоризм вчера был применен ко мне. Но разве я хочу “объять”? Я пришла бы в отчаяние, если бы необъятное могло вместиться в объятия моего постижения. И нужно мне только очень простое, очень личное, то, о чем пишет Джемс в “Многообразии религиозного опыта”[210] – “обращение”: войти всей тканью души (а не частично, как я вхожу и не раз входила) в осязаемо-реальный живой поток религиозной жизни, со всеми следствиями второго рождения, второго крещения. Без этого все будет “на распутье”[211] (есть у меня такой стихотворный цикл). И все же я не могу завидовать тем, кто “утверждался на камени” в православии. Потому что “камени” этого я боюсь – с тех пор, как почувствовала недвижность, окаменелость религиозного сознания в некоторых душах. Религиозная жизнь не может быть ни “на камени”, ни “Столпами утверждения истины”[212]. Она – поток, непрерывное движение, творчество. Все формы, все утверждения частичны и временны, как в жизни отдельных народов и у отдельных людей. Если бы германо-немецкий католик 14-го века прожил 100–200 лет, он бы умер не католиком, а лютеранином. “На камени” можно оставаться лишь потому, что очень коротка человеческая жизнь.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маятник жизни моей… 1930–1954"

Книги похожие на "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954"

Отзывы читателей о книге "Маятник жизни моей… 1930–1954", комментарии и мнения людей о произведении.