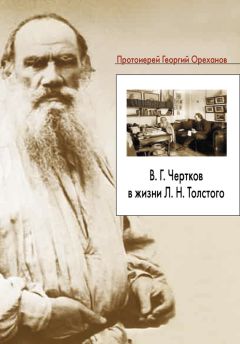

Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать бесплатно онлайн.

«И снова Лев Толстой и его конфликт с Церковью, сколько можно?!» – скажет читатель, вяло листая книгу, – и будет не прав. Есть конфликты в истории, к которым человечество возвращается время от времени – не потому, что открылись новые факты, а потому что на новом витке жизни старый конфликт неожиданно наполняется иным содержанием и требует иного толкования и иного анализа. Меняется общество, ломаются традиционные представления – не говоря уже о взглядах отдельного человека. И сейчас, когда Церковь стала занимать заметное место в общественной жизни и в сознании многих людей, вопрос: за что же ее так невзлюбил великий русский классик, невзлюбил настолько, что, забросив творчество, встал один на один в борьбе с нею – требует ответа на уровне нашего сегодняшнего понимания. Ответа не однолинейного, как в компьютерной игре: кто был прав, кто победил в этой борьбе – а сложного, обращенного в многослойную культуру прошлого и дающего сегодня почву для личного выбора.

Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.

Издание толстовского «перевода» Евангелия имеет примерно ту же историю. Несмотря на попытки протоиерея А. Иванцова-Платонова содействовать изданию текстов писателя, цензура их не пропускала. Они были изданы впервые в 1892–1894 гг. в Женеве русским эмигрантом, владельцем типографии М. К. Элпидиным, который специализировался на запрещенных в России сочинениях.

В дальнейшем в ряде работ Толстой уточняет те или иные аспекты своей доктрины. В 1884 г. появляется трактат «В чем моя вера?», в 1886-м – «Так что же нам делать?», в 1887-м – «О жизни», в 1891–1893-м – «Царство Божие внутри вас», в 1897-м – «Что такое искусство?», наконец, в 1899-м – роман «Воскресение», выход которого послужил формальным поводом к обсуждению в очередной раз вопроса об отлучении писателя от Церкви.

Таким образом, духовный переворот Л. Н. Толстого, приведший впоследствии к его конфликту с Церковью, был связан с рядом важных субъективных и объективных факторов. К началу 1880-х гг. писатель фактически окончательно порывает с православием, а в его трактатах, задуманных или частично уже написанных, содержатся все те антицерковные идеи, которым он не изменял до конца своей жизни. Конфликт писателя с Церковью приобретает со стороны Толстого характер агрессивного противостояния.

Смысл этого конфликта может быть описан следующим образом.

С одной стороны, Л. Н. Толстой впервые в русской культуре со всей остротой ставит религиозную проблему в ее обнаженной определенности, глубине и неизбежности. Вызов Л. Толстого был вызовом секуляризации, он был определен всем ходом европейской и русской истории после Петра I, только эти вопросы встали перед Европой гораздо раньше. Зачем живет современный человек, почему он не хочет честно признать, что в перспективе его грядущей смерти, полного уничтожения его телесной оболочки, более того, весьма вероятного уничтожения жизни на земле, которое уже предсказывала, пока очень осторожно, современная Толстому наука, – все восхищение прогрессом, достижениями цивилизации и искусства представляется фантомом, грубым и примитивным самообманом, попыткой забыться или просто не задумываться над единственной важной проблемой человеческой жизни?

С другой стороны, писатель не признает, что тот ответ на поставленный о смысле жизни вопрос, который дает традиционное, конфессиональное христианство, может удовлетворить современного европейца. В его религиозно-философских трактатах присутствует категорическое отрицание такого понимания христианского вероучения и его основы – исповедания Божественной природы Христа. Более того, признание Божества Спасителя, с точки зрения Л. Н. Толстого, есть главное препятствие к познанию истинной сути Его учения. С этим утверждением связано и другое: Библия и Евангелие не являются боговдохновенными книгами, поэтому свою задачу Л. Н. Толстой видит в том, чтобы «уничтожить всю ложь, мешающую видеть истину» (88, 15).

Вся жизнь Л. Н. Толстого после переворота посвящена борьбе с Православием и «историческим христианством». Борьбе теоретической и практической. Если в «Исповеди», законченной в 1882 г., основные антицерковные тезисы писателя звучали приглушенно, то в дальнейшем, уже в сочинении, посвященном разбору Евангелия, и в трактате «В чем моя вера?», эта позиция сформулирована настойчиво и агрессивно.

Таким образом, после «переворота» Л. Н. Толстой отдал всю свою жизнь, кипучую энергию, интеллектуальные силы реализации программы, по сути, намеченной еще в молодости.

Глава III

Пространство духовного опыта

«…что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за козачками и приходить в отчаяние, что у меня левый ус хуже правого…»

Л. Н. Толстой. «Пространство духовного опыта»В 1906 г., издавая статью «Карл Маркс как религиозный тип», С. Н. Булгаков указал, что определяющей силой в духовной жизни человека является религия в широком смысле слова, т. е. «высшие и последние ценности, которые признает человек над собою и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится к этим ценностям. Определить действительный религиозный центр в человеке, найти его подлинную душевную сердцевину» – вот главная задача исследователя в этой области; «в указанном смысле можно говорить о религии у всякого человека, одинаково и у религиозно наивного, и у сознательно отрицающего всякую определенную форму религиозности», причем эта религия есть «самое интимное и важное» в человеке, способное объяснить «все внешнее и производное»[128].

Что же составляло в этом смысле «религиозное ядро» личности Л. Н. Толстого? На эту тему написаны уже сотни и тысячи работ на всех языках мира, но каждая эпоха требует еще раз вернуться к данному вопросу, настолько большую актуальность он представляет.

Но сначала вернемся к вопросу о его мировоззрении в целом. Я приводил в предисловии важное высказывание выдающегося немецкого слависта Л. Мюллера, который подчеркивает, что конфликт Л. Н. Толстого с Церковью не есть частный конфликт одного человека с конкретной религиозной институцией, это конфликт враждебной всякому институционализму мистической религиозности, несущей на себе стойкую печать европейского просвещенческого радикализма, и Церкви, сознательно противостоящей влиянию идей просвещения в своем учении и культе[129]. Фактически, как утверждает Л. Мюллер, Л. Н. Толстой попытался осуществить требующую грандиозной личностной перестройки попытку примирения своих собственных религиозных представлений о «чистой» религии Добра и Любви без «примеси» догматики и культа с многовековой практикой Церкви. Однако разрыв здесь был столь значителен, столь глубок, что для такого одномоментного прыжка было недостаточно только доброй воли, отрицать которую в усилиях писателя было бы неверно, и акта самонасилия[130].

Выше уже говорилось, какое значение имела в жизни Л. Толстого и всего русского общества философия Просвещения и какие авторы оказали влияние на формирование его взглядов.

Переходя к характеристике этих взглядов, я хотел бы предварительно сразу отметить, что из эпохи Просвещения и из опыта своей собственной жизни Л. Толстой вынес три простые идеи: а) идею о том, что простое и естественное предпочтительнее культурного и сложного;

б) идею о том, что носителем этого простого и естественного является русский народ;

в) идею о том, что миром и жизнью человека управляет абсолютный и безличный Бог.

Эти три идеи составляют духовный фундамент Л. Толстого. От них писатель не уклонялся никогда, в том или ином виде они присутствуют во всех текстах Л. Толстого, к какому бы типу тексты не относились и когда бы ни были написаны: к художественным произведениям, дневнику, публицистическим статьям, письмам и т. д.

Эти идеи писатель «вычитал» или думал, что «вычитал» у всех писателей, к которым обращался, и во всех книгах, которые ему попадали в руки, в том числе и в Евангелии.

Но Жану-Жаку Руссо в духовной биографии Л. Толстого все-таки принадлежит совершенно особое место. Его влияние прослеживается практически во всех сферах мысли, которые притягивали Л. Толстого: воспитания, школьного обучения, истории, науки, религии, политики, отношения к современности. В этом плане рядом с Руссо нельзя поставить ни одного автора, который бы в молодости оказал на яснополянского писателя такое влияние.

И это важно. В более зрелом возрасте Толстой открыл для себя других авторов, с выводами которых готов был в той или иной степени согласиться. В первую очередь это Кант и Шопенгауэр. Но, повторяю, все это произошло позже. Про этих двух авторов было бы неправильно сказать, что они существенно влияли на формирование взглядов Л. Толстого. Скорее писатель у них нашел то, что уже ранее было ему близко. А вот с Руссо дело обстоит совершенно по-другому.

Ж.-Ж. Руссо

«Монумент, возникший злым укором

Нашим дням и Франции позором,

Гроб Руссо, склоняюсь пред тобой!»

Ф. ШиллерСтойкая печать просвещенческой идеологии, лежащая на религиозно-философских построениях Толстого, о которой говорил Л. Мюллер, появилась в первую очередь именно благодаря Руссо.

Этот автор сыграл исключительную роль в жизни русского писателя, который в 1901 г. утверждал, что «прочел всего Руссо, да, все двадцать томов, включая “Музыкальный словарь”. Я не только восхищался им; я боготворил его: в пятнадцать лет я носил на груди медальон с его портретом, как образок. Многое из написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам»[131].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Книги похожие на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы", комментарии и мнения людей о произведении.