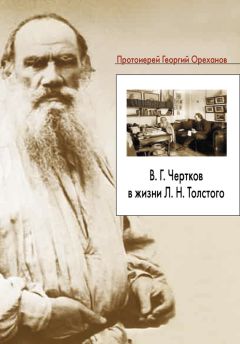

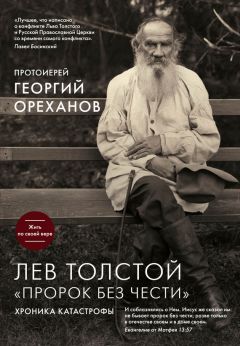

Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать бесплатно онлайн.

«И снова Лев Толстой и его конфликт с Церковью, сколько можно?!» – скажет читатель, вяло листая книгу, – и будет не прав. Есть конфликты в истории, к которым человечество возвращается время от времени – не потому, что открылись новые факты, а потому что на новом витке жизни старый конфликт неожиданно наполняется иным содержанием и требует иного толкования и иного анализа. Меняется общество, ломаются традиционные представления – не говоря уже о взглядах отдельного человека. И сейчас, когда Церковь стала занимать заметное место в общественной жизни и в сознании многих людей, вопрос: за что же ее так невзлюбил великий русский классик, невзлюбил настолько, что, забросив творчество, встал один на один в борьбе с нею – требует ответа на уровне нашего сегодняшнего понимания. Ответа не однолинейного, как в компьютерной игре: кто был прав, кто победил в этой борьбе – а сложного, обращенного в многослойную культуру прошлого и дающего сегодня почву для личного выбора.

Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.

Преп. Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812— 10;23 октября 1891) – великий оптинский старец, один из прототипов старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1988 г. причислен к лику святых.

С. А. Толстая сообщает, что подробности разговоров Л. Н. Толстого со старцем Амвросием неизвестны, но это не совсем так. Очень интересную деталь путешествия сообщает Н. Н. Гусев. В доме своего близкого знакомого Д. А. Оболенского, к которому писатель заехал после посещения Оптиной пустыни, Толстой рассказал, что старец Амвросий интересовался, в каком произведении Л. Н. Толстого так хорошо описана исповедь. «Амвросий спросил об этом потому, что к нему приходил незнакомый ему мужчина, который сказал, что хочет поступить в монастырь под влиянием прочтенного в романе Толстого описания исповеди. По этому случаю Толстой сказал, что он четыре раза переделывал главу об исповеди Левина, потому что ему все казалось, что видно, на чьей стороне автор в разговоре Левина со священником. Сам он был на стороне священника, а не Левина»[77].

В этой поездке у Толстого состоялась встреча с архимандритом Ювеналием (Половцевым), проживавшим в пустыни на покое, в присутствии монаха Пимена, который ласково называл Толстого Левушкой. По отзыву П. А. Матвеева, Л. Н. Толстой говорил Н. Н. Страхову следующее: «Ювеналий человек умный и образованный, но таких встречаешь и в свете, а я до таких не большой охотник. Амвросий же удивительный человек»[78].

Ювеналий (Половцев; 1826–1904) – происходил из дворянского рода Половцевых, выпускник Михайловской артиллерийской академии, находился на военной службе, в 1847 г. во время тяжелой болезни дал обет монашества, после прохождения различных послушаний в Оптиной пустыни пострижен в монашество в 1855 г., с 1862 г. архимандрит, в 1871 г. уволен на покой в Оптину пустынь, с 1884 г. наместник Киево-Печерской лавры, в 1892 г. хиротонисан в епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии, с 1898 г. архиепископ Литовский и Виленский, встречался и беседовал с Л. Н. Толстым во время путешествий последнего в Оптину пустынь в 1877 и 1881 гг.

В своей переписке с Л. Н. Толстым Н. Н. Страхов сообщает (со слов П. А. Матвеева) об этой поездке очень интересные подробности.

«Отцы хвалят Вас необыкновенно, находят в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у Вас нет этой гордости. Боятся, как бы литература не набросилась на Вас за 8-ю часть и не причинила Вам горестей. Меня о. Амвросий назвал молчуном, и вообще считают, что я закоснел в неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере. И о. Пимен хвалит нас (он-то говорил о Вашей прекрасной душе) – очень было и мне приятно услышать это».

Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки. Т. I. С. 355.Восьмая часть, которая упоминается в письме, – эпилог романа «Анна Каренина». На это письмо Л. Н. Толстой ответил Н. Н. Страхову: «Сведения, которые вы сообщили мне о воспоминаниях о нас оптинских старцев, и вообще воспоминания о них мне очень радостны»[79].

Однако это впечатление корректируется рядом важных деталей. Во-первых, старец Амвросий советовал писателю говеть и причаститься в монастыре, причем Л. Н. Толстой согласился и начал ходить на службы, но тут пришло известие из Ясной Поляны о болезни одного из детей Толстого. Писатель заспешил домой, однако зашел попрощаться к старцу, который предупредил его, что болезнь ребенка не носит серьезного характера и скоро пройдет, а вот его «самого ждет уныние и тоска, если он не будет говеть в монастыре»[80]. Писатель обещал говеть в деревне, но действительно впал в большое уныние.

Кстати, об унынии. Тема уныния в жизни Л. Н. Толстого была весьма проницательно поставлена В. В. Розановым в 1895 г., когда в работе «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» он заметил: «“Дух уныния”, которого так боится христианин, этот Саулов дух, мятежный и тоскливый, гнет тебя, и ты не знаешь, чем от него освободиться» – и далее указывает, что именно этот дух несет писателя в одиночество его гордыни, от которого его не спасет даже всемирная слава[81]. Об этой черте характера писателя сообщает и С. А. Толстая: в него время от времени вселялся «дух отрицания», и тогда писатель «все крушил на пути своей жизни, что не было землею, народом и сельским трудом». Кроме того, «как ни старался Лев Николаевич найти спокойствие души и удовлетворение ее запросам, он его не находил, часто бывал мрачен, о чем и писал знакомым и незнакомым»[82].

Тут впору вспомнить и о знаменитом «арзамасском ужасе», то есть эпизоде, пережитом Л. Толстым в сентябре 1869 г. в Арзамасе. Толстой рассказывал, что находился проездом в этом городе по своим делам и, ночуя в местной гостинице, вдруг совершенно неожиданно испытал чувство необъяснимого ужаса, который не имел совершенно никаких причин. То есть ему дано было реально почувствовать метафизический ужас как духовное состояние. И сам арзамасский эпизод, и беспомощный страх перед смертью оказались в дальнейшем очень значимы для Толстого, стали для него своеобразным духовным предзнаменованием.

По свидетельству приехавшего вскоре в Оптину пустынь П. А. Матвеева, оптинские старцы точно определили суть главного недуга писателя. Письмоводитель старца Амвросия отец Климент (Зедергольм) приводил мнение преп. Амвросия, который смотрел на будущую деятельность Толстого с прискорбием: сердце его ищет Бога и веры, но он слишком полагается на свой ум и большой рационалист, поэтому в мыслях у него путаница и неверие. Старец Амвросий, по свидетельству отца Климента, предвидел много бед от Л. Н. Толстого, который способен оказать большое влияние на умы.

Климент (Карл Густав Адольф Зедергольм, 1830–1878) – сын лютеранского пастора, филолог-классик, выпускник историко-филологического факультета Московского университета. Магистерская диссертация посвящена Катону Старшему. Присоединился к православию в 1853 г. Чиновник по особым поручениям при обер-прокуроре Св. Синода гр. А. П. Толстом. В 1862 г. поступил в оптинский скит послушником, в 1867 г. принял постриг с именем Климент. В 1873 г. рукоположен в иеромонаха. Участвовал в работе по переводу творений святых отцов и их подготовке к изданию, выполнял обязанности письмоводителя оптинского старца преп. Амвросия. Скончался в Оптиной пустыни от воспаления легких в 1878 г. Жизни отца Климента посвящена одна из лучших книг его близкого друга, К. Н. Леонтьева: «Православный немец. Оптинский иеромонах отец Климент Зедергольм» (Варшава, 1880, переиздана Оптиной пустынью в 2002 г.).

Сам преп. Амвросий подтвердил этот вывод: Толстой горд духовной гордостью и много вреда принесет своим «произвольным и суемудрым» толкованием Евангелия, которое до него якобы никто не понимал правильно[83].

В 1881 г., то есть уже после того как оформились его новые взгляды, писатель совершает очередное путешествие в Оптину пустынь, на этот раз пешее, в обличии крестьянина, со слугой С. П. Арбузовым. Во время пребывания в монастыре происходит «столкновение» со старцем Амвросием в ходе очень продолжительной беседы[84]. По всей видимости, спор шел о мощах и загробной участи праведников, кроме того, писатель «уличал» старца в незнании Евангелия. В итоге Л. Н. Толстой квалифицировал веру старца как «болезненную» (49, 144). Однако, по свидетельству С. П. Арбузова, старец Амвросий был очень доволен, что слышал много хорошего о Толстом. На другой день после встречи со старцем Толстой отстоял в храме литургию.

Следующий приезд в монастырь с дочерями Татьяной и Марией и племянницей В. А. Кузминской имеет место в 1890 г., 25–28 февраля[85]; снова происходит встреча со старцем Амвросием, которая в критическом ключе описана в дневнике писателя (запись от 27 февраля 1890 г.).

«Подтверждается то, что я видел в Киеве – молодые послушники святые, с ними Бог, старцы не то, с ними диавол».

(51, 23).Кроме того, в этот приезд в Оптину (который, между прочим, сам писатель в дневнике назвал третьим!), у Толстого произошла знаменитая беседа с К. Н. Леонтьевым, с которым также произошел ожесточенный спор. Об этом эпизоде К. Н. Леонтьев подробно рассказал в одном из писем своему другу и покровителю Тертию Ивановичу Филиппову. Леонтьев сообщил, что Толстой прибыл в Оптину для свидания с сестрой, после чего зашел и к старцу Амвросию, а затем и к нему самому.

«<Л. Толстой>был чрезвычайно любезен, просидел два часа с лишком и все время спорил о вере. Так как тут цензуры не было, и он мог говорить все ясно, то я между прочим спросил: Вы, значит, в Троицу не верите? А он: “Голубчик Константин Николаевич! Как же я буду верить в Нее, когда ее нет!” На Христа он смотрит по-Ренановски: как на человека почти божественного, которому подобного не было и т. п. Я возразил ему: “А если Он не Бог, то зачем я Его буду слушаться? Я, например, сознаюсь, никогда не был расположен к целомудрию и половой морали; без веры в Божественность Христа и в развитое из Евангелия учение Церкви – на что бы я стал исправляться? А я исправил много самое воображение мое, никак не благодаря старости, ибо Вы знаете, что старики нередко чувственнее и гораздо изобретательнее молодых, если у них нет внутренней узды”. На это он ответил так: “я не отвергаю пользы Православия и даже старчества: отец Амвросий милый старец, я его очень уважаю, и в Ваше исправление я верю, разница между нами та, что я пью сам чистую Евангельскую воду, а Вам нужно, чтобы эту воду Вам пропустил монах сквозь воронку, в которой много лишнего, песку и всякого сора; я питаюсь прямо ртом, а Вам ставят клистир питательный. Это не беда, конечно, если нравственный результат хорош. Но Вы грешите против Вашего разума”, – прибавил он еще <…> Боже! Какая старая песня! Разум, мораль и т. д. И какая бесплодная! Так как сестра его рассказывала мне с досадой, что он не только дочерей своих обратил в свое безбожие, но и на крестьян в своем имении начинает иметь влияние, то на прощание я сказал ему еще вот что: “Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма. А надо бы написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы Вас сослали в Томск и чтобы не позволяли ни графине, ни дочерям Вашим даже и посещать Вас, и чтобы денег высылали Вам мало. А то Вы положительно вредны!” А он, вообразите, простирает ко мне обе руки и с жаром восклицает: “Голубчик Константин Николаевич! Напишите ради Бога, чтобы меня сослали! Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу Вас, напишите!” Я верю искренности этого восклицания: ему хочется пострадать за свою веру и тем усилить действие своей проповеди. Я думаю, что он прав по-своему. Другое дело какой-нибудь только энергический, но умом ничтожный и безыменный нигилист: того сегодня повесили, а завтра забыли. А его не забудут, поэтому, пожалуй, и лучше, что его оставляют на воле».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Книги похожие на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы", комментарии и мнения людей о произведении.