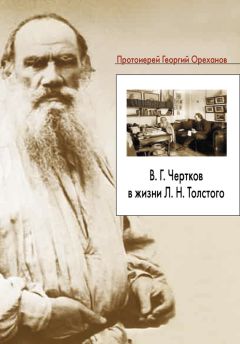

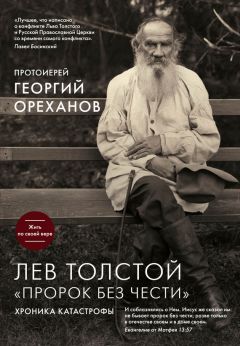

Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Описание и краткое содержание "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать бесплатно онлайн.

«И снова Лев Толстой и его конфликт с Церковью, сколько можно?!» – скажет читатель, вяло листая книгу, – и будет не прав. Есть конфликты в истории, к которым человечество возвращается время от времени – не потому, что открылись новые факты, а потому что на новом витке жизни старый конфликт неожиданно наполняется иным содержанием и требует иного толкования и иного анализа. Меняется общество, ломаются традиционные представления – не говоря уже о взглядах отдельного человека. И сейчас, когда Церковь стала занимать заметное место в общественной жизни и в сознании многих людей, вопрос: за что же ее так невзлюбил великий русский классик, невзлюбил настолько, что, забросив творчество, встал один на один в борьбе с нею – требует ответа на уровне нашего сегодняшнего понимания. Ответа не однолинейного, как в компьютерной игре: кто был прав, кто победил в этой борьбе – а сложного, обращенного в многослойную культуру прошлого и дающего сегодня почву для личного выбора.

Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.

Можно сказать больше. Дневник стал для Толстого способом самоидентификации, осязаемым символом самостояния, священной Книгой Жизни. Прав П. В. Басинский, указывая, что писатель, постоянно пасуя перед супругой и уступая ей все, не уступил только дневник[69].

Дневниковые записи существенным образом дополняют художественные и публицистические произведения писателя. Последние адресовались всем, дневник – только себе (во всяком случае, до того момента, пока В. Г. Чертков не предложил Толстому копировать и дневники и тем самым создал очень опасный прецедент). Именно поэтому так интересны, например, записи 1891 г., когда стала широко обсуждаться «Крейцерова соната» – в дневнике Толстой формулирует нечто, о чем никогда не говорит при публичном чтении (членам семьи, гостям). Очень точно пишет об этом В. В. Бибихин: «Здесь пространство неопределенности, рыскания, брожения, нерешенности, нерешаемости»[70].

Из сказанного следует важный вывод. Если дневники – это действительно лаборатория, полигон, собрание набросков, то не только в области художества. Уже в этом последнем отношении записи Л. Толстого крайне интересны; читая их, понимаешь, почему Мережковский назвал его «тайнозрителем плоти». Кажется иногда, что писателю приоткрываются те природные законы, которые недоступны обычному глазу – поведение животных, рост цветов, смена времен года: «Здесь, в этой живописи, он ходит в правде как рыба в море»[71]. Но важно, что этим же методом Л. Толстой пытается анализировать и законы духа – он пробует, как рыба в море, ходить в правде и там, где речь заходит о религиозном. Те определения веры, Бога, «я», своего места в мире, которые он сегодня дает, а завтра может отвергнуть, превращают дневник Л. Толстого в совершенно особый документ по истории религиозности XIX века.

И в этих записях обращает внимание еще одно, может быть, самое главное обстоятельство. Интеллектуальная биография Л. Толстого невероятно динамична. Это не значит, что он менял свои взгляды каждый день или каждый год. Это значит, что его религиозно-философские взгляды далеко не всегда поддаются воспроизведению и тем более классификации с помощью стандартных процедур. Более чем за 50 лет (т. е. в период с конца 1850-х гг. до 1910 г.) они видоизменились. Наверное, у каждого, кто внимательно читает дневник Л. Толстого, в какой-то момент возникает раздражение от неопределенных, текучих, размытых формулировок. Писатель как будто не находит нужных слов, а если находит их сегодня, то может целиком отречься от них завтра или через неделю. За этой работой стоит не только беспомощность, которая всегда сопровождает любой духовный труд: искать адекватные выражения для опыта трансцендентного всегда трудно. Но здесь присутствует также и глубокая неудовлетворенность, которая в каком-то смысле была для Л. Толстого спасительным якорем. Ведь если бы он закоснел в каких-то окончательных формулировках, то его «богословие» не могло бы вызвать ничего, кроме тоски и сожаления. А именно такое впечатление часто складывается от чтения его философских трудов.

Это свойство мысли Л. Толстого хорошо заметил И. М. Ивакин, домашний учитель детей писателя, находившийся одно время под сильным влиянием толстовских идей, но впоследствии отошедший от Л. Н. Толстого и вернувшийся в Православную Церковь. В своих воспоминаниях он много пишет и о учении Толстого в целом, и о его способах интерпретации Евангелия.

«…и в прежнее время <…> я не очень верил в правоту толстовских толкований Евангелия, являл, по словам самого Л. Н-ча, только “холодное сочувствие”, а теперь и вовсе разуверился – все в учении его как-то неясно, неопределенно, да во многих случаях он и сам не следует, чему учит. Все это заставляет видеть в нем человека только умственного, который быть руководителем в жизни не может. Он и сам, видимо, опутан сомнениями и страданиями, в сущности, не зная, как ему быть и что делать, а издали производит, конечно, бессознательно, такое впечатление, как будто сомнений нет и все для него ясно, и люди, помимо, впрочем, его воли, поддаваясь этому, идут к нему для решения недоумений и недоразумений».

Цит. по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. С. 541.При чтении дневника Л. Толстого нужно руководствоваться принципом, сформулированным американским славистом Р. Ф. Густафсоном: более позднее разъясняет более раннее, т. е. ранние идеи и высказывания должны восприниматься в контексте позднего творчества писателя. Об этом принципе мы будем помнить постоянно.

В целом, дневник Льва Толстого – это не просто текст. Это он сам, и он сам, по справедливому замечанию В. В. Бибихина, жив настолько, насколько может вести дневник: «Без записанной мысли этого человека нет»[72].

Оптина пустынь

«Ты стоишь нерушимо, сосна!

А сколько монахов отжило здесь,

Сколько вьюнков отцвело…»

Мацуо Басё«Когда к ночи усталой рукой

Допашу я свою полосу,

Я хотел бы уйти на покой

В монастырь, но в далеком лесу.

Где бы каждому был я слуга

И творенью Господнему друг,

И чтобы сосны шумели вокруг,

А на соснах лежали снега…»

Об Оптиной пустыни в жизни Л. Н. Толстого нужно сказать особо. Этот монастырь имел для него огромное значение, какого не имел больше ни для кого из русских интеллектуалов XIX века, за исключением, вероятно, лишь К. Н. Леонтьева. Примечательный факт: Л. Н. Толстой, воспринимавшийся монахами пустыни как отступник, отлученный от Церкви, бывал в Оптиной чаще, чем любой другой русский писатель (снова за исключением К. Н. Леонтьева, который также после своего обращения часто бывал, а с 1887 г. в течение четырех лет проживал в монастыре).

Эта оптинская «закваска» жила в душе писателя даже тогда, когда его отношения с Церковью приобрели черты жизненной катастрофы. 19 апреля 1909 г. в дневнике Толстой записал сон о том, как кто-то передает ему письмо оптинского старца, который пишет, что не может ничего советовать и никого учить (ПСС. Т. 57. С. 50). Конечно, в этой записи может проявляться и свойственная Толстому привычка видеть в чужом свое, но действительно иногда складывается впечатление, что всю жизнь он вел с оптинскими насельниками диалог о волновавших его вопросах.

Оптина пустынь была тесно связана с семейными преданиями, монастырь был местом постоянного паломничества представителей старшего поколения Толстых. В Оптиной пустыни похоронена родная тетка писателя, А. И. Остен-Сакен, которая бывала, по свидетельству С. А. Толстой, там ежегодно[73].Рядом с ней в 1851 г. в Оптиной была похоронена ее двоюродная сестра, гр. Е. А. Толстая, урожденная Ергольская, родная сестра Т. А. Ергольской, свекровь родной сестры Л. Н. Толстого, М. Н. Толстой. Обе могилы находятся за алтарем Введенского собора. Недалеко от Оптиной, в Шамордино, подвизалась в монашеском делании и сама М. Н. Толстая. В своей биографии жена писателя, С. А. Толстая, подчеркивает, что «детям Толстым было внушено особое благоговейное чувство к Оптиной Пустыни и ее старцам»[74].

Существует вполне вероятное предположение, что впервые писатель побывал в монастыре в тринадцатилетнем возрасте, в 1841 г., на отпевании А. И. Остен-Сакен. Однако вполне возможно, что и эта поездка уже не была первой. Как указывает в своих воспоминаниях Д. П. Маковицкий, во время своего последнего пребывания в Оптиной пустыни писатель сообщил ему, что несколько раз бывал здесь у своей тетушки А. И. Остен-Сакен[75].

Маковицкий Д. П. (1866–1921) – словак, выпускник медицинского факультета Пражского университета, с 1904 г. домашний врач Л. Н. Толстого, автор «Яснополянских записок», ежедневной хроники жизни Л. Н. Толстого в 1904–1910 гг., ценнейшего источника по истории жизни писателя. Стал спутником Л. Н. Толстого во время его ухода из Ясной Поляны 28 октября 1910 г. и последнего путешествия в Оптину пустынь, Шамордино и Астапово. После смерти Л. Н. Толстого проживал в Ясной Поляне, в сентябре 1920 г. вернулся на родину, в Словакию, в состоянии тяжелой депрессии окончил жизнь самоубийством.

Итак, о ранних посещениях монастыря Л. Н. Толстым нет сведений, но зато многое известно о его поездках в монастырь в зрелом возрасте.

Первая такая поездка писателя в Оптину пустынь долго готовилась и состоялась летом 1877 г. вместе с Н. Н. Страховым. Писатель два раза встречался со старцем Амвросием, который, по отзыву Н. Н. Страхова, произвел сильное впечатление на Толстого[76].

Преп. Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812— 10;23 октября 1891) – великий оптинский старец, один из прототипов старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1988 г. причислен к лику святых.

С. А. Толстая сообщает, что подробности разговоров Л. Н. Толстого со старцем Амвросием неизвестны, но это не совсем так. Очень интересную деталь путешествия сообщает Н. Н. Гусев. В доме своего близкого знакомого Д. А. Оболенского, к которому писатель заехал после посещения Оптиной пустыни, Толстой рассказал, что старец Амвросий интересовался, в каком произведении Л. Н. Толстого так хорошо описана исповедь. «Амвросий спросил об этом потому, что к нему приходил незнакомый ему мужчина, который сказал, что хочет поступить в монастырь под влиянием прочтенного в романе Толстого описания исповеди. По этому случаю Толстой сказал, что он четыре раза переделывал главу об исповеди Левина, потому что ему все казалось, что видно, на чьей стороне автор в разговоре Левина со священником. Сам он был на стороне священника, а не Левина»[77].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Книги похожие на "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы"

Отзывы читателей о книге "Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы", комментарии и мнения людей о произведении.