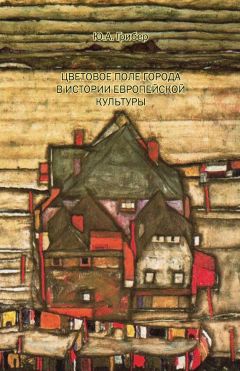

Юлия Грибер - Цветовое поле города в истории европейской культуры

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Цветовое поле города в истории европейской культуры"

Описание и краткое содержание "Цветовое поле города в истории европейской культуры" читать бесплатно онлайн.

Монография посвящена феномену городской колористики в истории европейской культуры.

Каждый исторический городской колорит рассматривается как своего рода сложная задача, которая решается в контексте анализа социальных связей и культурных кодов отправителей и получателей цветовых сообщений. Понятие поля становится концептуальной призмой, позволяющей наблюдать городскую жизнь как часть большой социокультурной системы. Таким способом восстанавливается хронология происхождения цветовых образов городского пространства, анализируется их развитие, механизмы темпоральности и устаревания.

Книга адресована культурологам, философам, искусствоведам, социологам, психологам, исследующим проблему семантики цвета, и всем интересующимся.

Цветовые образы хорошо отражали противостояние князя со смоленскими «людьми» (вече). Городская культура Смоленска представляла собой своего рода «двойное» пространство, в котором было репрезентировано и христианское, и языческое. Цветовые символы этих двух систем существовали обособленно друг от друга: христианские – внутри храмов, а языческие – снаружи.

Территория ниже детинца на берегу Днепра постепенно стала главной торговой площадью города и одновременно местом, где собиралось вече и висел вечевой колокол. Наиболее важным был основной, главный цвет, доминирующий в городском пространстве. Следуя славянской традиции, большинство каменных построек древнего Смоленска, формировавшее своими фасадами цветовой строй общественного пространства города, было покрыто тонкой штукатуркой, затиркой или обмазкой, которые позволяли почувствовать фактуру стены и придавали зданию белый, кремовый или нежно-розовый оттенок. По данным Н.Н. Воронина и П.А. Раппопорта[154], из-за отсутствия в Смоленске строительного камня в храмовой архитектуре применялись глиняный кирпич-сырец и керамический кирпич типа византийской плинфы, чередовавшиеся с толстыми слоями в 3–4 сантиметра розоватой цемянки. Красный цвет выстроенных из кирпича зданий затем изменяли, используя в отделке внешних и внутренних стен технику известковой штукатурки. Так, собор Троицкого монастыря на Кловке снаружи был обработан штукатурной обмазкой кремового цвета (около 90 % извести). Остатки розовато-серой штукатурки с примесью тонкой цемянки (толченой керамики) сохранились на наружной поверхности стен разрушенного Спасского монастыря у деревни Чернушки. Здание церкви на Воскресенской горе было белым (его штукатурка на 93,5 % состояла из извести). Оштукатурены или обмазаны были также собор Борисоглебского монастыря на Смядыни, Княжеский терем, церковь Петра и Павла, церковь Иоанна Богослова, церковь Архангела Михаила. Только некоторые храмы этого времени были построены в технике порядовой кладки из кирпича без последующего оштукатуривания и декорированы лишь комбинациями кладки (так, не были оштукатурены церковь на Малой Рачевке и Пятницкая церковь).

Поскольку в основе миросозерцания восточных славян лежало обожествление сил природы, восприятие природного и человеческого мира как единого целого, цветовые образы города гармонично связывали постройки с окружающей природой: «здания украшали ландшафт, а природа украшала здания – они звучали как согласный хорал»[155].

В формировании цветовых образов горда широко использовался и другой языческий прием – нанесение красного декора по белому фону по принципу «народной вышивки». Именно так изначально выглядели сохранившиеся церкви Петра и Павла и Иоанна Богослова. Сложенные из плинфы стены загородной княжеской церкви Петра и Павла были покрыты тонким слоем штукатурки; незатертыми оставались выпуклые кресты на угловой лопатке, элементы декора, углубленные в кладку (аркатура и поребрик стен, бегунец лопатки), оконные арки и арки слепых ниш на абсидах, а также их тонкие вертикальные тяги, связанные с карнизной аркатурой и поребриком; эти детали читались как красный узор на белом фоне. Церковь Иоанна Богослова, построенная в 60-х годах ХП века, на несколько десятилетий позже Петропавловской церкви почти напротив нее, по архитектуре и оформлению во многом являлась ее отражением: изначально внешняя поверхность стен храма, галереи и приделов также была покрыта тонким слоем известковой обмазки, остатки которой местами сохранились; откосы оконных амбразур церкви внутри и снаружи украшала древняя орнаментальная роспись.

Колористики цветового пространства региона была консервативна в силу традиционности народной культуры. В представлении славян вариативность цвета была недопустима, так как могла обернуться несчастьем. Внешнее цветовое пространство города в целом представляло собой своеобразную семиотическую систему, информационное поле которой было наполнено мифологией традиционной народной культуры. а все отдельные элементы имели выраженную символическую нагрузку, делая каждый цветовой образ «метазнаком» в художественной культуре региона.

Снаружи многоцветные росписи использовались довольно редко. Стены православных храмов, монастырей и княжеских теремов, как и на остальной территории Европы, на Руси символизировали замкнутость райской, существующей в пределах ограды, жизни в самой себе[156], представляя собой своего рода цветные острова внутри городских пейзажей.

Под влиянием византийской архитектуры основные цветовые доминанты располагались во внутреннем декоре храмов. Здесь, внутри, все вокруг должно было создавать атмосферу того, что место это является естественным, природным. Важную роль в формировании такого впечатления отводилось колористике пола. Известно, что во многих смоленских храмах плиточный пол своими оттенками имитировал землю, траву, цветы. Обычная расцветка поливы майоликовых плиток – зеленая, темно-коричневая и желтая. Плитки этих цветов образовывали простой геометрический узор – диагональные или продольные чередующиеся ряды. Фрагменты чередующихся диагональных полос зелeного, жeлтого и черно-коричневого цветов найдены в церкви на Окопном кладбище. Керамическими плитками с поливой были покрыты пол центральной апсиды, проход из центральной в северную апсиду и часть пола в северной апсиде. Несмотря на то, что покрытие пола сильно повреждено, рисунок можно восстановить по оставшимся частям. Такой же простой геометрический узор использован и в основной части Бесстолпного храма в детинце: здесь квадратные поливные плитки покрывали пол храма чередующимися рядами трех обычных цветов – желтого, зеленого и черно-коричневого. Однако в отличие от церкви на Окопном кладбище плитки лежали под углом 45° к стенам здания, так что ряды одного цвета шли вдоль продольной оси храма.

При раскопках других храмов XII–XIII веков были найдены только отдельные майоликовые плитки или их обломки, которые не позволяют восстановить орнамент пола, но дают представление о его цветовом строе. В соборе Борисоглебского монастыря на Смядыни: «полива плиток всего четырех цветов: желто-хромовая, темно-зеленая, голубовато-серая (по-видимому в результате разложения поливы), почти черная, т. е., вероятно, темно-коричневая. Мастера, изготовлявшие плитку, пытались разнообразить их расцветку: встречены образцы, где по темному желто-зеленому фону сделаны свободно расположенные желтые крапины или кружочки»[157]. Плитки, найденные при раскопках древнего Троицкого храма, покрыты одноцветной поливой одного из трёх цветов – зелёного, жёлтого или оливково-чёрного[158]. Обломки плиток пола, найденные в ходе архитектурных работ в церкви Архангела Михаила, имеют поливу желтого и белого цвета; в Успенском соборе – желтого, зеленого и коричневого цветов; в Спасском монастыре у деревни Чернушки – зеленого, темно-коричневого и желтого цветов, а также два фрагмента полихромных плиток с червеобразными желто-белыми разводами по коричневому и зеленому фону.

Внутри построек цветовые пространства были намного более зрелищными, чем снаружи. Из 19 детально изученных экспедицией Н.Н. Воронина памятников древнего смоленского зодчества XII–XIII веков (Успенский собор, Борисоглебский собор Смядынского монастыря, церковь Петра и Павла, Бесстолпный храм в детинце, Княжеский терем, церковь в Перекопном переулке, церковь Иоанна Богослова, «Немецкая божница», храм Василия на Смядыни, церковь архангела Михаила, собор Троицкого монастыря на Кловке, церковь на Малой Рачевке, церковь у устья Чуриловки, церковь на Воскресенской горе, собор Спасского монастыря у д. Чернушки, Пятницкая церковь, церковь на Большой Краснофлотской улице, церковь на Окопном кладбище, собор на Протоке) 14 были полностью или частично расписаны[159] (следы и фрагменты фресковых росписей не обнаружены только в Княжеском тереме, «Немецкой божнице», в церкви на Малой Рачевке, в Пятницкой церкви, и относительно росписи Успенского собора данные отсутствуют).

Реализуя идею архитектурного «люминизма», цветовое наполнение внутренних пространств храмов оперировало очень большим набором компонентов, отдельных цветов, и в их колорите «было более пестроты, чем единообразия»[160]. М.П. Полесский-Щепилло, исследовавший обнаруженные в ходе раскопок храма на Протоке в 1867–1868 годах достаточно крупные куски росписи, отмечал, что «чаще других встречались цвета: темно-голубой и охряно-желтый; местами попадались цвета: ярко-карминовый, грязно-красный, травяно-зеленый; реже – телесно-розовый и фиолетовый в виде мелких клеток на желтом фоне»[161]. В Спасском храме были «собраны обломки с синим фоном и жёлтыми нимбами, оконтуренными циркульной графьей; часто встречались фрагменты зелёного тона» [162]. Во фресковой росписи церкви в Перекопном переулке наиболее часто повторялись жёлтый, тёмно-красный, тёмно-синий и зелёный[163]. В соборе Борисоглебского монастыря «фрески встречались различных колеров – больше красного, синего, затем кирпичного, зелёного и др.»[164].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Цветовое поле города в истории европейской культуры"

Книги похожие на "Цветовое поле города в истории европейской культуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юлия Грибер - Цветовое поле города в истории европейской культуры"

Отзывы читателей о книге "Цветовое поле города в истории европейской культуры", комментарии и мнения людей о произведении.