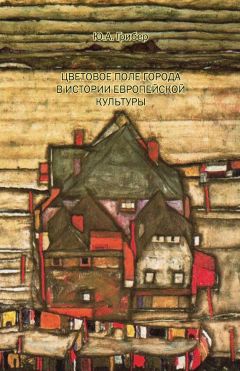

Юлия Грибер - Цветовое поле города в истории европейской культуры

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Цветовое поле города в истории европейской культуры"

Описание и краткое содержание "Цветовое поле города в истории европейской культуры" читать бесплатно онлайн.

Монография посвящена феномену городской колористики в истории европейской культуры.

Каждый исторический городской колорит рассматривается как своего рода сложная задача, которая решается в контексте анализа социальных связей и культурных кодов отправителей и получателей цветовых сообщений. Понятие поля становится концептуальной призмой, позволяющей наблюдать городскую жизнь как часть большой социокультурной системы. Таким способом восстанавливается хронология происхождения цветовых образов городского пространства, анализируется их развитие, механизмы темпоральности и устаревания.

Книга адресована культурологам, философам, искусствоведам, социологам, психологам, исследующим проблему семантики цвета, и всем интересующимся.

Такое распределение цвета в городском пространстве располагало к «индивидуальному (пусть и мистическому) постижению Бога через воспарение духа»[117], утверждало, что спасения достигают, соблюдая порядок и дисциплину, под контролем власти, или, точнее, двух сотрудничающих властей – епископа и государя[118]. Оно поддерживало пассивный процесс против угнетения и предлагало выход из этого состояния, который открывался для верующих в потустороннем мире, поскольку там, в этом другом мире, перед богом все были равны.

В реальной социальной структуре городского общества этого времени «дело вовсе не ограничивалось обычной триадой: духовенство, аристократия и третье сословие. (…) В общем, всякая группировка, всякое занятие, всякая профессия рассматривались как сословие, и наряду с разделением общества на три сословия вполне может встретиться и подразделение на двенадцать!», – отмечает Й. Хейзинга. Каждое сословие понималось как «состояние, estat, ordo [порядок]», и за этими терминами стояла мысль о богоустановленной действительности. «Понятия estat и ordre в Средние века охватывали множество категорий, на наш взгляд весьма разнородных: сословия (в нашем понимании); профессии; состояние в браке, наряду с сохранением девства; пребывание в состоянии греха (estat de pechie); четыре придворных estats de corps et de bouche [звания телес и уст); хлебодар, кравчий, стольник, кухмейстер; лиц, посвятивших себя служению Церкви (священник, диакон, служки и пр.); монашеские и рыцарские ордена. В средневековом мышлении такое понятие, как «сословие» (состояние) или «орден» (порядок), во всех этих случаях удерживается благодаря сознанию, что каждая из этих групп являет собой божественное установление, некий орден мироздания, столь же существенный и столь же иерархически почитаемый, как небесные Престолы и Власти»[119].

Продолжая следовать схеме закрытого общества, социальная структура рассматривалась как физически, объективно предопределенная и естественная, а потому, как и в Античности, в создании цветовых пространственных образов Средневековья активно участвовала природа, которая в Средние века выступала в искусстве как действующее начало, сочувствующее человеку, символизирующее что-то в его жизни и в отношении к нему Бога (особенно заметно это проявилось в литературе и фольклоре)[120]. «Для Средних веков природа – это прежде всего организованный Богом мир, мир, который несомненно выше человека, «учит» человека, подает человеку добрый пример праведной жизни», – пишет Д.С. Лихачев. «Противопоставление природы как беспорядка человеку как представителю порядка и культуры – типичное противопоставление Нового времени. <…> Мир природы – это мир святости, уход из «человеческого мира» – это прежде всего уход от греха в богоустановленный порядок не испорченной грехом природы»[121].

Дикая природа считалась безгреховной, поскольку была устроена самим богом, без вмешательства человека. Именно такое ощущение должны были создавать и особенности средневековых храмов. Архитектурные постройки мыслились внутри природы, о чем свидетельствуют изображения зданий в окружении деревьев на иконах и картинах XV–XVII веков. На существование такой связи указывают также детали градостроительного законодательства, которое из Византии было воспринято в другие европейские страны и предусматривало разрывы между зданиями, запрещая загораживать постройками вид на окружающую природу[122].

Силуэты романских построек повторяли и обобщали естественный рельеф, а их колористика гармонировала с природным окружением, стараясь использовать привычный язык для создания чувства неотделимости от природы. В отличие от более ранних базилик, построенных из кирпича, романские возводились из небольших, грубо отесанных камней (хотя в некоторых районах Франции и Германии кирпич тоже употреблялся), и этот местный камень, чаще всего служивший строительным материалом, органично сочетался с оттенками земли и зелени.

Все вокруг должно было создавать атмосферу того, что место это является естественным творением, но при этом творением природы (но не человека), которая рассматривалась как символ высшего, незримого мира. Даже цветная мозаика под ногами использовалась для того, чтобы «можно было бы подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами». «Как не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному; одни показывают багряный цвет, у других, как солнце, сияет белый; а некоторые из них, сразу являясь разноцветными, показывают различные окраски, как будто бы природа была их художником»[123].

Значимость цветовых символов в социальном пространстве поддерживалась их расположением в пространстве физическом. В основе средневекового образного мышления лежала вертикальная модель мира[124], в которой выше означало значительнее, сильнее. Силуэт города определяли здания находящихся в то время у власти институтов (церкви, ратуши). Элита жила непосредственно в центре, в то время как дома непривилегированных горожан располагались на окраинах или даже за городскими стенами. Дворцы и соборы возносились «высоко над городом, устремляясь ввысь над этим островком продуктивного изобилия, следя за всем, что производится и продается в этом людском гнездовище, которое, стоит лишь выйти из стен храма, представляет собой лабиринт узких улочек с бесчисленными сточными канавами и скотными сараями»[125]. Возвышение замков более богатых владельцев, занимающих господствующее по отношению к прочим положение, над множеством аристократических замков и поместий стало играть важную социальную роль, показывая взаимозависимость между людьми[126]. Такую же функцию выполняли и шпили готических соборов, устремленные все выше и выше не из-за того, что горожане стали больше верить в Бога, а в силу возрастания конкуренции между городами[127].

Несмотря на пестроту и неустойчивость городского населения, средневековым городским обществам удавалось, часто в течение очень долгого времени, избегать раздробления. В цветовой ткани городов отпечатывался характерный и для Античности общинный образ жизни и патриархальный образ мысли, сохранившиеся вопреки тому, что продолжающийся процесс урбанизации принес целый ряд социальных проблем: иммиграцию, разложение, на некоторых территориях, традиционной социальной стратификации, демографический кризис позднего средневековья, который акцентировал социальные различия и, предоставляя одним новые возможности экономического продвижения, другим, менее удачливым, принес новые опасности[128].Общественные пространства по-прежнему доминировали над частными[129]. Условия для создания атмосферы солидарности различных социальных групп горожан в одном сообществе обеспечивали продуманные связи соседства, родства, экономических интересов и искусственно созданные братства, сообщества, гильдии[130]. В средневековых городах существовала сильная тенденция к гомогенному использованию пространства, например, отдельные промыслы были собраны на одних и тех же улицах. Внутри города создавались своего рода «гетто», в которых рядом друг с другом, в изоляции от других, жили представители определенных социальных групп (цехов), этнических групп или групп родственников (например, одного пола)[131]. Однако такие гомогенные поля по техническим причинам не могли распространиться настолько, чтобы создалось впечатление однородного пространства, и в результате в целом образ города получался все-таки мозаичным, но при этом был довольно сдержанным и единым по цвету. Цветовая структура городов оставалась очень скромной, и была составлена из тесного нагромождения, в основном, деревянных построек.

В цвете жилой архитектуры отчетливее проступила социальная дифференциация. Однако в это время у пространственной сегрегации еще не было ярких визуальных маркеров. В быту красивым считалось разноцветное и блестящее, а чаще всего еще и богатое[132]. Но позволить себе такой набор свойств могла только небольшая часть горожан, хотя многие города были богаты, и это было новое, денежное богатство. Более очевидным и резким стал существенный для средневековой культуры разрыв между элитой и простолюдинами, быт, нравы, язык и даже характер веры которых были различны. «Средневековый город не переходил, – пишет об этом Й. Хейзинга, – подобно нашим городам, в неряшливые окраины с бесхитростными домишками и унылыми фабриками, но выступал как единое целое, опоясанный стенами и ощетинившийся грозными башнями. Сколь высокими и массивными ни были бы каменные дома купцов или знати, здания храмов своими громадами величественно царили над городом»[133]. Крестьянский дом строился из самана или из дерева, если и употреблялся камень, то не выше фундамента. Дома богатых горожан представляли собой укрепленные замки, которые были символом безопасности, мощи, престижа и повторяли цветовые принципы религиозных построек[134]. Земная власть понималась как аналогия небесной, и это представление сближало цвета и формы храмовой и дворцовой архитектуры Средневековья.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Цветовое поле города в истории европейской культуры"

Книги похожие на "Цветовое поле города в истории европейской культуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юлия Грибер - Цветовое поле города в истории европейской культуры"

Отзывы читателей о книге "Цветовое поле города в истории европейской культуры", комментарии и мнения людей о произведении.