Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Описание и краткое содержание "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников." читать бесплатно онлайн.

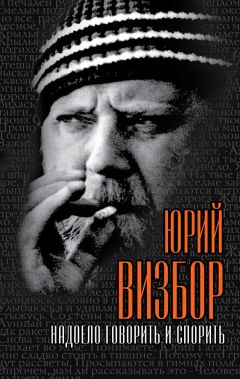

Издание посвящено одному из самых ярких периодов истории МГПИ-МПГУ – 1950–1960-м годам ХХ века. Это время, когда в институте учились Ю. Визбор, П. Фоменко, Ю. Ким, А. Якушева, В. Лукин и другие выдающиеся представители современной литературы, искусства, журналистики. Об истоках их творчества, о непростых судьбах рассказывается в этой книге.

Большинство песен и стихов А. Якушевой написано до начала 70-х гг. В основном, в 54–65 гг., – самое, наверное, бурное десятилетие в её жизни. И – всё. После этого она практически перестала сочинять. Очень точно сказал о песнях А. Якушевой Дмитрий Сухарев: «Рождённые на гибельном краю большого чувства, они пропелись разом, на одном коротком выдохе, и – лопнула струна, больше Ада уже не пела…».

А. Якушева не боялась разговорной интонации, но и не злоупотребляла ею. Поэтому обороты, которые в стихах другого автора будут «царапать» слух, в песнях А. Якушевой звучат органично. Это её фирменный стиль и свидетельство профессионализма.

«Ты ведь, вроде, любишь вечера».

«Какие, эти самые другие города?»

«Друзья, те больше сведущи и знающи, видать… Насильно не поедешь ведь в другие города».

Инверсии в стихах А. Якушевой радуют своей весёлой дерзостью:

«Прошёл меня любимый мимо»

«Но очень важно другу вслед мне каждый знать момент»

«Давай в луну пальнем, чтоб не светила там, не надо где!»

Рифмы у Якушевой всегда свежи и неожиданны:

«размеренно – не верю я»,

«влажные – однажды мне»

Встречаются внутренние рифмы:

«Понимаешь, ночь немая»,

«не могу я разобраться в Братске»,

«я каменею, почти поверив».

Вот необычная рифмовка:

«Суждено, наверно, только помнить незнакомых тех моих знакомых, не сумею обойти пешком их и бегом не обегу».

А вот прелестный ассонанс:

«Этот город – как теперь живёт он, в белый снег до самых крыш замотан? Так привыкла я к его заботам…».

А вот рифма-эхо:

«Прозрачная роща смолкла, прозрачная роща застыла. Едва зеленеют ёлки, березы позолотило. Дождик косит – осень».

И слова новые изобретаются, очень точные и пронзительные:

«Будь ежеминутно, ежечасно, ежедневно, ежевечно – будь!»

И опять – поэтическая вольность: ветер – «северен».

А вот совершеннейшая поэтическая «крамола».

Чтобы уложиться в ритм, А. Якушева просто сократила слово: «Там сорентируюсь я на зарю. Сотни вершин просто так покорю…».

Вот такое поэтическое озорство, лукавое подтрунивание над слишком серьёзным слушателем-читателем.

В стихах А. Якушевой запечатлелась вечная тоска по близким людям, избравшим себе бродяжьи профессии корреспондентов, геологов, археологов:

«Привыкла я за столько лет к тому, что каждый день шагает где-то по земле один корреспондент… Вернется только лишь едва – и вновь дорогам в плен… Он всё же, видно, больше ваш, чем мой корреспондент».

«Становятся помехою другие города, опять друзья разъехались неведомо куда».

«Друг далёк. Даже сто дорог до него идти – невозможно мало».

Как молитва, как заклинание звучат слова, полные тревоги и любви:

«Будь, прошу тебя, в простом и сложном, будь, прошу тебя – и в этом суть, будь, прошу тебя, покуда сможешь, а когда не сможешь – тоже будь!»

По силе выражения чувств это напоминает «Жди меня» К. Симонова. Но не набатом, требовательным и оглушительным, звучит этот призыв любящей души. В нём нежность, и самоотречение.

«Я слышу за окном уставший снег и узнаю в вещах твои привычки. И кожей чую – утро настаёт, в нем бьётся ветер, северен и нежен. Ты был иль не был? Бедствие моё… Ты был иль не был? Жил ты или нежил?..»

Ада Якушева умела ждать. Ожидание – частая тема её песен.

«И жить теперь уж не смогу я без того, чтоб ждать».

«А я жду. Беда – не беда. А я жду. Мне трудно не ждать. Ветер вьюжит и желтыми листьями кружит. А я жду. Ты нужен мне».

Уже нет Ю. Визбора, нет М. Кусургашева. Но ей есть кого ждать: рядом дети и внуки. Она счастливый человек. В декабре 2004 г. прямо под барельефом Ленина в девятой аудитории был развёрнут транспарант со словами Ады Якушевой «Песня начиналась здесь» (узнав об этом, Ада Адамовна улыбнулась тихой своей, лукаво-грустной улыбкой: «Потом не припишут эти слова Ленину?»). И зазвучали аккорды видавшего виды рояля, на котором кто только не играл – от Богдасаровой до Кима. Раздались позывные 50-х – 60-х: «Слушай! На время время позабудь…» И вся наполненная до отказа «девятка» дружно подхватила исторические слова:

«Песня начиналась здесь!»…

Редактором и консультантом всех книг Ады Якушевой был Максим Кусургашев. Редактором взыскательным, объективным и тактичным. И немного соавтором. Как-то органично вошли в эти книги его умные, взвешенные комментарии, в которых сквозь спокойную неторопливость сквозит мягкая улыбка. Даже в последней их совместной книге – переписке Ады Якушевой и Юрия Визбора – присутствует Максим Кусургашев. «Если б ты знал…» Какой поэзией, мудростью и теплотой наполнена эта книга! По жанру это мемуарная литература. Но вообще это разговор с читателем двух умных, добрых, знающих жизнь людей – Ады Якушевой и Максима Кусургашева. Чудесны главы, принадлежащие Максиму Дмитриевичу, – спокойные, раздумчивые, лиричные, как бы вполголоса.

Судьба Ады Якушевой – это судьба отечественной авторской песни. В книге «Песня – любовь моя» история бардовской песни показана лаконично, но исчерпывающе. Сначала – эффект новизны, восторг слушателей, море поклонников, благосклонность властей, партийно-комсомольских органов – одним словом, оттепель. Записи на радио и телевидении, гастроли октета А. Якушевой по всему Советскому Союзу, её собственные выступления в поездках с агитбригадами и выездными редакциями журнала «Молодой коммунист» и радиостанции «Юность», многочисленные приглашения в вузы, молодежные клубы, Дворец спорта в Лужниках. Многим знакомы кадры документального фильма о бардах «Срочно нужна песня»: юная трогательная Ада Якушева, поющая с нежностью и застенчивостью. А следом другие кадры – такая же обезоруживающая искренность и напор Владимира Высоцкого…

Едва авторская песня встала на крыло, её начали теснить. Забеспокоились профессиональные эстрадные авторы, боясь конкуренции. Раньше они относились к самодеятельным авторам как профессионалы к любителям, – если и не пренебрежительно, то явно свысока, в лучшем случае со снисходительной усмешкой. Но стали много воинственнее, когда барды время от времени начали вторгаться на их территорию, появляясь на концертных площадках. Посыпались обвинения в безвкусице, саморекламе, появились ядовитые, иронически-нравоучительные рецензии. Одну из них, в журнале «Музыкальная жизнь», Ада Якушева цитирует, не убирая обидных и злых слов про «несценичную внешность» и «несценичные манеры», про то, как она, по мнению сварливого критика, «унылым голосом поёт унылую мелодию сумными и красивыми словами» (и на том спасибо!) Для Визбора, «широкоплечего блондина с гитарой», в этой рецензии тоже не нашлось добрых слов: «И он тоже поёт унылым голосом унылую мелодию, которую он, вероятно, одолжил у предыдущей исполнительницы». Сейчас это читать смешно, но тогда им было не до смеха…

В 1968 г. в новосибирском Академгородке проходил фестиваль авторской песни. Там выступал А. Галич с несколькими «довольно рискованными», по воспоминаниям А. Якушевой, песнями. «После чего ЦК комсомола решил бойкотировать фестиваль и применить соответствующие санкции к его участникам». А. Якушева, хотя и не смогла поехать на фестиваль, пострадала тоже. Журналист и музыкант Арнольд Волынцев с её разрешения передал участникам фестиваля горячий привет от Ады Адамовны. И сразу же была запрещена к выпуску уже готовая пластинка на фирме «Мелодия», а заодно сборник песен в пермском издательстве…

«Три жены тому назад…» – книга особой судьбы. При поддержке М. Кусургашева Ада Якушева решила опубликовать свою переписку с Визбором 1955–1957 гг. Эти письма – панорама эпохи «оттепели». И правильно сказал в предисловии Ю. Ряшенцев, что это «почти мифологические герои своего поколения и своей среды». Их юношеская переписка и отрывки из более поздних писем – это и история их любви, 21 рассказ о личностном и профессиональном становлении, и история страны. И хотя личная переписка – не хроника политических событий, в письмах А. Якушевой и Ю. Визбора много запоминающихся деталей, по которым можно реконструировать эпоху.

Ада Якушева пишет в армию Визбору и о премьере кинофильма «Весна на Заречной улице», и о выступлении в Лужниках Ива Монтана, и о выставке выпускника Ленинградского училища живописи Ильи Глазунова, и о показе в Москве спектакля «Гамлет» в постановке Питера Брука. Каждое событие они обсуждают с юношеским максимализмом, азартно, проявляя глубину и независимость мышления. А. Якушева пишет о выставке И. Глазунова: «По его картинам чувствуется, что он пережил немало горя – ни одного солнечного пятна!.. Но почему такое однобокое восприятие мира?»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Книги похожие на "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Отзывы читателей о книге "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.", комментарии и мнения людей о произведении.