Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Описание и краткое содержание "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников." читать бесплатно онлайн.

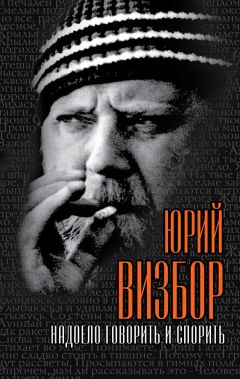

Издание посвящено одному из самых ярких периодов истории МГПИ-МПГУ – 1950–1960-м годам ХХ века. Это время, когда в институте учились Ю. Визбор, П. Фоменко, Ю. Ким, А. Якушева, В. Лукин и другие выдающиеся представители современной литературы, искусства, журналистики. Об истоках их творчества, о непростых судьбах рассказывается в этой книге.

Помимо песен В. Сурганов писал лирические стихи. Считал своей удачей стихотворение с такими мелодичными строчками, насыщенными ассонансами:

«Берег шелестит осокой, бел песок, высок подъем. За Окою синеокой лёг широкий окоём. За Окою, за рекою не окинешь оком ширь. Травы в солнечном покое буйным соком хороши. Лес каймою свесил космы в блеске зноя день-деньской. И от кос звенят покосы на откосах за Окой».

Ю. Ким тут же отреагировал пародией:

«Ты не акай и не окай, ты не какай под осокой».

В интерпретации Б. Вахнюка эта пародия звучала так:

«Над рекой широкою я хожу и окаю. Над рекой великою я хожу и икаю. Ты не акай, и не окай, и не какай, и не пукай за осокой».

Пародию опубликовал литфаковский «Словесник», но Сурганов и не думал обижаться, поскольку это только добавило ему популярности. Ведь пародии сочиняют на что-то оригинальное, запоминающееся.

А ещё он вместе с С. Болдыревым и Л. Гурвичем написал замечательную книгу «Об искусстве воспитания». Как сказала выпускница деффака МГПИ Е. А. Дворцова, ходившая в тургруппе Сурганова в походы, это «инструкторско-педагогическая книжка, Макаренко с туристическим уклоном». Книга эта пользовалась большим успехом у туристов, особенно МГПИшных.

В. А. Сурганов рассказал о том, как после окончания МГПИ пошёл работать в специальное ремесленное училище в Тушине для ребят-сирот из оккупированных фашистами областей. «Летом я повел в поход этих мальчишек. Юра Визбор назвал потом эту шумную орду «монголами». Колонна в восемьдесят гавриков, обмундированных в синие робы, и впрямь была впечатляющей – старушки деревенские охали, крестились и причитали: «Родненькие, куда ж вас гонют?»… Но где было взять такое количество рюкзаков? И тогда я поехал с этой проблемой к своему другу Игорю Мотяшову ныне известному критику детской литературы, который тогда ещё учился в МГПИ и командовал турсекцией. И он мне дал, в придачу к рюкзакам, двух друзей-инструкторов в помощь, студентов-младшекурсников.

Одним был Визбор, а вторым – Боря Шешенин. Вот так я с Юркой и познакомился. Он мне запомнился весёлым, отчаянным. Очень не любил бриться… Мы с ним потом не раз еще ходили в походы, участвовали в инструкторском горном семинаре».[10] Со Всеволодом Алексеевичем Сургановым мне посчастливилось работать на одной кафедре русской литературы XX в. К тому времени профессор В. А. Сурганов давно был известным литературоведом, авторитетным критиком, автором ряда книг о жизни и творчестве советских писателей. Ходил он степенно, неторопливо, опираясь на палочку– настоящий патриарх! Философски замечал, что больные ноги – удел многих бывших туристов.

Однажды после заседания кафедры я обмолвилась, что собираюсь на вечер памяти Ю. Коваля в ЦДЛ. Сдержанный Всеволод Алексеевич вдруг оживился: «Я пойду с вами! Ребят повидаю!» (ребята – это наши МГПИшники).

Был метельный февральский вечер, мы шли по занесённой снегом Пироговке, и он был уже не маститым профессором, а полным сил и уверенности бывалым туристом. Упрямо шёл вперёд, не обращая внимания на позёмку, и вспоминал походы и друзей по МГПИ. И очень был обрадован встречей с «ребятами», которые весело его приветствовали.

Ученик В. А. Сурганова, известный литературовед Павел Басинский, считал его одним из лучших педагогов Литературного института имени А. М. Горького: «Если я чего достиг на литературной ниве, то главным образом благодаря Всеволоду Алексеевичу. А сколько нас таких! Сколько молодых и уже совсем не молодых критиков, писателей и журналистов продолжают светить отраженным светом этого поистине светлого человека. У него была трудная, но и счастливая судьба. Из простой семьи, он своим умом, талантом и трудолюбием стал одним из ведущих филологов советского времени. Его главная монография «Человек на земле» до сих пор остаётся единственной (подчёркиваю – единственной!) исчерпывающей аналитической книгой о самом плодотворном явлении русской прозы второй половины XX века – прозы «деревенщиков».[11]

Использованная литература1. Богатырёва Н. Свято дружеское пламя. Интервью с выпускниками Московского педагогического университета.-М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002.

2. Всеволод Сурганов. Педагог. Писатель. Человек. – М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской, 2008.

Глава 3. Ада Якушева, Юрий Визбор, Максим Кусургашев

Ада Якушева

… Только не в песнях дело тут моих:

Мне просто нравится, как слушаешь ты их.

А. ЯкушеваАда Якушева (1934–2012 гг.), поэт, бард, журналист. Окончила МГПИ в 1959 г.

Ада Якушева – легенда авторской песни. Но для журналистов и почитателей её таланта она недосягаема. Её давно уже невозможно вытащить ни на какие бардовские концерты и встречи. Даже в родной институт.

«Запомните меня молодой и красивой!» – сказала она однажды. Её дочь Татьяна Визбор говорит, что в последние годы Ада Якушева живёт в своем обособленном мире среди близких людей. И в этом мире ей уютно и спокойно. Правда, песни сейчас не очень пишутся – семейные хлопоты (у неё трое детей, пятеро внуков и правнук) отнимают почти всё время…

Если бы нужно было одним словом охарактеризовать Аду Якушеву, я бы написала: светлая. Весь её облик словно пронизан светом: раньше белокурые, а теперь седые волосы, хрупкая фигура и бесшумные движения, грация, тактичность, страх обременить людей своими проблемами… Для меня Ада Якушева – одна из самых удивительных и прекрасных женщин. Это сочетание женственности и могучей воли, терпения и самоотречения, смирения, кротости и темперамента, остроумия, живости. И талант поэта, мелодиста, писателя.

Поэт и бард Борис Вахнюк, который учился с Адой Якушевой на одном курсе, вспоминал: «Была она худенькая, белобрысая, чуть ли не с косичками, курносая, светлоглазая. Тростиночка на ветру, да и только. На семинарах в бои бросаться не спешила, чаще отмалчивалась. В лекционных аудиториях отсаживалась подальше и всё что-то строчила в тетрадке. Можно было подумать: конспектировала лекцию профессора Головенченко, или Пуришева, или Сергея Ефимовича Крючкова, по чьим книжкам мы еще в школе учились. А она писала песни, хотя об этом никто до поры до времени не догадывался…»

МГПИ тогда славился не только родившимися в нём песнями, но и капустниками-обозрениями. Сценаристами, актёрами, режиссёрами были Ю. Визбор, В. Красновский, П. Фоменко, Ю. Ряшенцев, М. Кусургашев. Когда они окончили институт, эстафету подхватили А. Якушева, Б. Вахнюк, Ю. Ким. Многие песни А. Якушевой впервые прозвучали в этих капустниках.

Ирина Демакова (Олтаржевская), руководившая легендарным женским октетом МГПИ после Ады Якушевой, вспоминает, что песни Ада писала очень быстро. Кто-то пытался их подсчитать, дошёл до трехсот и сбился. А какие потрясающие мелодии у якушевских песен! «Она должна была стать знаменитым композитором», – говорила И. Демакова.

Но прежде всего Ада Якушева – истинный поэт. «Всё в её песнях, даже самых первых, было на удивление естественным, – писал Б. Вахнюк. – Поэтические образы не выглядели вставными, приклеенными: «Синие деревья в инее». «Ты потерпи ещё, моё сокровище». «Сокровищо-о!» – орали мы в электричке, возвращаясь откуда-нибудь с Истры или Рожайки».

Ю. Ряшенцев говорил, что Ада Якушева во много раз талантливее обоих своих мужей, Визбора и Кусургашева, с которыми Ряшенцев дружил и дарование которых всегда высоко ценил: «Юлик (Ким) и Адель в жанре авторской песни – явления значительные. У Адели такая свежесть стиховая была».

А. Якушева, 60-е гг.

Песни – вехи её судьбы. Сама Ада Якушева признавалась: «За песнями стояли все повороты моей жизни». Эти песни – об институте: «Каждый год в осеннем месяце», «В институте под сводами лестниц», «Сегодня мы с тобой в институте последний раз поём». Эти – о Визборе:

«Прошёл меня любимый мимо, прийти к фонтану повелев. Пришла – смотрю, стоит любимый, увы, в кольце прелестных дев». Это картинка с натуры: Визбор вечно был окружён восторженными почитательницами. Друг, который «рисует горы», – это тоже, конечно, Визбор. А вот адресат песни «Слушай!», тот самый, у которого «теплели строгие глаза», – Максим Кусургашев. «Северный» и «Южный» в знаменитой песне – соответственно Визбор и Кусургашев. А это – про первую разлуку с Визбором, когда он ушёл в армию:

«Ты уехал, мой солдат». Герои каждой песни легко узнаваемы. «Ты вернёшься в новую осень с неразлучным другом одним» – это о В. Красновском.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Книги похожие на "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Богатырёва - «В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников."

Отзывы читателей о книге "«В институте, под сводами лестниц…» Судьбы и творчество выпускников МПГУ – шестидесятников.", комментарии и мнения людей о произведении.