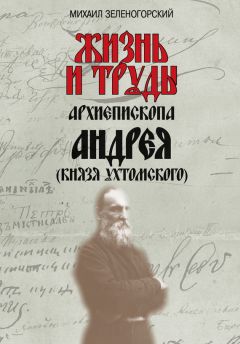

Михаил Зеленогорский - Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)"

Описание и краткое содержание "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена одной из самых ярких и в то же время самых загадочных фигур в истории русского православия в XX столетии. Потомок Рюрика и Чингисхана, родной брат выдающегося физиолога академика Алексея Ухтомского, владыка Андрей (1872—1937) был не только видным церковным иерархом, но и талантливым публицистом, активным общественно-политическим деятелем, оригинальным социальным мыслителем и вдумчивым исследователем национальной социокультурной традиции.

Издание второе, дополненное.

12 июля 1922 года в судебном отделе главной газеты страны появилась статья «Процесс бывшего князя Ухтомского». Время было выбрано явно не случайно: только что закончился громкий процесс эсеровской партии, вынесший суровые приговоры, так что в газете были выделены слова еп. Андрея (вероятно, времен Гражданской войны: «партия эсеров является наиболее близким и приемлемым для меня политическим толком». Здесь же указывалось, что «при деле находятся несколько благодарственных писем, посланных эсером Авксентьевым бывш. князю Ухтомскому». В статье владыке инкриминировалась враждебная пропаганда против советской власти и агитация за вступление в белые войска; впрочем, приведены и показания еп. Андрея на допросе о том, что он «не является противником Советской власти, которую дважды признавал. Работа при Колчаке не была контрреволюционна, и с самим Колчаком он неоднократно имел расхождения»[227]. Тем не менее дело владыки явно увязывалось с недавним процессом эсеров, и исход его мог оказаться самым тяжким.

Однако 22 июля 1922 года еп. Андрея освободили из заключения[228] по суду, и Алексей Ухтомский сообщал в письме к своему учителю, физиологу Н.Е. Введенскому, что по освобождении его брат «…в первое время поселился у своих почитателей… Через несколько дней в нем заговорил «зуд» к общественной деятельности – стал разъезжать по Москве, разыскивать своих знакомых «деятелей», столкнулся со многими «живоцерковниками», в т.ч. с Львовым, бывшим обер-прокурором Синода при Керенском… Душа и надорванная нервная система брата не выдержала и, приблизительно недели через полторы по освобождении, он душевно занемог. Началось бредовое помешательство, затем буйные припадки. Теперь он помещен в частную лечебницу, – требующую, между прочим, бешеных расходов. По общим признакам, у меня есть надежда, что брат еще поправится. Но есть серьезная опасность в значительной ослабленности сердца…»[229]. Есть сведения, что эта частная больница находилась в Рогожско-Симоновском районе; доподлинно известно, что еп. Андрей быстро поправился, но его брат опасался, что после арестов Н.О. Лосского, Л.П. Карсавина, П.А. Сорокина и других профессоров (готовилась их высылка) присущее владыке «полубессознательное стремление уклонительства от выполнения и подчинения «правилам» может повлечь для брата новые беды»[230]. У Алексея Алексеевича были основания для подобных опасений: он сам незадолго до этого (в ноябре 1920 года) был арестован в Рыбинске ярославскими чекистами, отправлен на Лубянку и лишь 29 января 1921 года освобожден «за недоказанностью его участия в контрреволюционной организации», будто бы благодаря личному вмешательству Дзержинского (документальных подтверждений чему нет)[231]. Вопреки легенде, на Лубянке братья Ухтомские тогда не встречались – они разминулись всего на месяц…

Так или иначе, 8 августа 1922 года в отделе хроники «Правды» появилось сообщение: «На распределительном заседании Московского Ревтрибунала постановлено за недостатком улик прекратить дело бывш. князя Ухтомского (Архиерея Андрея)»[232]. Вслед за этим в центральном органе РКП(б) можно было прочесть открытое письмо самого владыки, где среди прочего говорилось:

Считаю мое освобождение Московским Трибуналом актом глубокого великодушия по отношению ко мне и государственной мудрости.

Ныне уфимские проекты, удостоенные апробации Сибирского рев. трибунала 3 декабря 1920 года, да будут нормой русской религиозно-общественной жизни и христиан, и евреев, и мусульман на территории РСФСР. Бывший князь Ухтомский, а ныне епископ Уфимский Андрей[233].

Однако столь неожиданный поворот вряд ли случаен на фоне тех событий, которые разворачивались тогда в русской церковной жизни. Как мы знаем из писем Алексея Ухтомского[234], его брат вышел из тюрьмы 22 июля, однако «Правда» сообщила об этом лишь спустя две с лишним недели, а открытое письмо владыки опубликовала только 10 августа. Именно в эти дни (с 6 по 12 августа) в Москве заседал Первый Всероссийский съезд группы «Живая Церковь»[235], чьи организаторы намеревались «плыть на корабле Советской государственности». Разумеется, подразделение ГПУ, ведавшее церковными делами (им руководил Е.А.Тучков, имевший ироническое прозвание «Евгений, митрополит Лубянский»), знало о реформаторских идеях владыки Андрея в предреволюционные годы и могло рассчитывать подключить его к новой волне обновленчества. В эпоху, когда торжествовал лозунг «кто не за нас, тот против нас», мало кто обращал внимание на оттенки теоретических построений. Идеолог обновленческого движения Б.В. Титлинов определял его задачи следующим образом: «Своими социальными лозунгами обновленная Церковь делает очередную попытку религии сохранить свое влияние на человеческие умы, попытку мирно овладеть социалистическим движением, чтобы избежать для Церкви положения изолированности в строящемся социалистическом обществе»[236].

Еп. Андрей представлял себе задачи религии и церкви иначе. Ему была глубоко чужда идея «новой» попытки облагодетельствовать человечество, пойдя «на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей»[237]. Резко отрицательное отношение владыки к «Живой Церкви» и последующим филиациям обновленческого движения можно было предвидеть, так как по принципиальным вопросам церковной политики их позиции радикально разнились: во-первых, это проблема взаимоотношений с государственной властью, во-вторых, влияние мирян на дела Церкви (начисто отрицаемое, например, В.Д. Красницким). Категорически неприемлемы для еп. Андрея были и практические новшества обновленцев (санкционировать которые был вправе лишь Вселенский Собор): второбрачие клира, женатый епископат, отношение к мощам и т.п.

Позднее владыка выпустит цикл из десяти рукописных посланий «Об обновленчестве»[238], а в своем письме от 17 мая 1923 года осудит решения и саму законность «Собора» обновленцев, именовавшегося ими «Вторым Поместным Собором Православной Российской Церкви»:

ОБ АНТОНИНОВЩИНЕ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ

Братие! Русские Люди! Хочу вам сказать слово правды об Антониновской новой иерархии и наших блудных попах, которые разрешили себе второбрачие.

Помните. Это учинил епископ Антонин на Московском Соборе 1923 года, который можно назвать только «Московский разбойнический собор», потому что на этом Соборе не было Духа Божия, не было правды Христовой. Этот разбойнический собор учинил и утвердил новую иерархию Российской Церкви, которая теперь и начала господствовать над православной братией.

Эта новая Антониновская иерархия гораздо ниже в каноническом отношении, чем иерархия Амвросиевская старообрядческая. Старообрядцы жертвовали жизнью, чтобы отыскать и купить себе иерархию, а Антониновцы продали правду Христову, чтобы получить себе господство и власть творить беззаконие. Помните это, братие, и прокляните новый раскол русской Церкви и усмирите ваших попов, чтобы они вспомнили об истинном служении Господу с Единой Соборной Церковью Христовой[239].

Тон письма суров и трагичен, выводы категоричны; но обстановка этого и требовала: традиция патриаршей власти не могла вновь укорениться в среде русского православия за несколько лет, к тому же носитель сана первоиерарха содержался под арестом, и русские архиереи большей частью шли тогда на поклон к обновленцам, а меньшей – отмалчивались, выжидая. Эта атмосфера разрядилась, лишь когда патриарх летом 1923 года получил возможность обратиться к своей пастве с тех же позиций, что и еп. Андрей. Обновленцев в своем послании от 28 июня патриарх Тихон определил так:

Прежде всего это выгоды, чины, награды. Не согласных с ними стараются устранить, создают себе должности, титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея России, архипресвитерами всея России, из викарных поспешают в архиепископы… И пусть бы дело ограничивалось названиями. Нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат, второбрачие духовенства, вопреки постановлениям Трулльского Собора… причем возражающие против лишаются слова. Будем уповать, что и у нас, как говорится в послании Восточных Патриархов, «хранитель благочестия есть тело церковное, т.е. народ», который не признает таких постановлений бывшего Собора[240].

Итак, предстоятель русской Церкви, «решительно» осудив «всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы оно ни исходило»[241], в то же время апеллировал к народным массам как главному хранителю истинного благочестия.

Отвергнув путь обновленчества, еп. Андрей продолжал действовать, опираясь на свой опыт и следуя рекомендациям священноначалия.

Еще 20 ноября 1920 года патриарх Тихон совместно с Синодом и Высшим церковным советом принял следующее постановление:

…§2. В случае, если епархия, вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и т.п., окажется вне всякого общения с Высшим Церковным Управлением, или само Высшее Церковное Управление почему-то прекратит свою деятельность, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)"

Книги похожие на "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Зеленогорский - Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского)", комментарии и мнения людей о произведении.