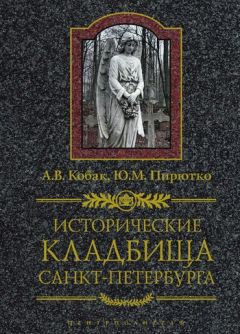

Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Описание и краткое содержание "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать бесплатно онлайн.

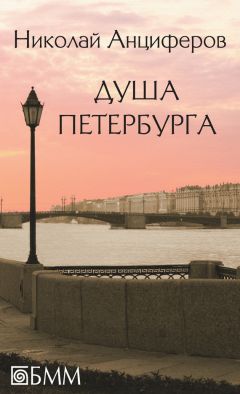

Это уникальное издание – плод совместной работы коллектива влюбленных в город на Неве авторов. Перед ними стояла очень непростая задача: необходимо было показать, что старые кладбища являются важной и неотъемлемой частью культурного наследия города.

В книге комплексно рассматриваются все факторы, повлиявшие на формирование городского некрополя: дана топографическая и историко-культурная характеристика отдельных кладбищ; приведены общие сведения о жизни разных конфессий; описаны особенности быта и культуры этнических и социальных групп населения Северной столицы.

Предыдущее издание, в 1996 г., было отмечено первой Анциферовской премией, присуждаемой за лучшие современные работы по истории Санкт-Петербурга. Но за время, прошедшее после него, ситуация существенно изменилась. Библиография петербургского некрополя пополнилась рядом монографических исследований, и возникла необходимость в серьезном дополнении и обновлении информации, что и было профессионально исполнено авторским коллективом.

В основу книги легли новые данные натурных обследований, а также материалы литературных и архивных источников, большинство из которых обобщено впервые.

Издание 2-е, доработанное и исправленное.

Тридцатилетие царствования Николая I, «заморозившее» Россию, отразилось и в отношении к похоронам, которые строго соответствовали установленному этикету. Лишь в 1860-е гг. похороны приобретают характер общественной демонстрации, выражения современниками признательности и уважения к заслугам выдающихся писателей, артистов, музыкантов.

Петербургский старожил, известный юрист А. Ф. Кони вспоминал, что в истории столицы было «несколько похорон, не официозного, так сказать, предустановленного характера, а таких, в которых выразилось общественное сочувствие к почившему». Первыми в этом ряду он назвал похороны артиста А. Е. Мартынова.

Вершиной творчества Мартынова стало исполнение роли Тихона в первой постановке «Грозы» А. Н. Островского на сцене Александрийского театра. О признании заслуг артиста, выступавшего на александринской сцене четверть века, свидетельствовал обед, данный ему писателями; до него подобной чести был удостоен лишь великий М. С. Щепкин. Через восемь месяцев после знаменательной премьеры, 16 августа 1860 г. А. Е. Мартынов скончался в Харькове (на пути из Ялты в Петербург).

Поздно вечером 12 сентября останки артиста привезли в столицу. Площадь перед Николаевским вокзалом была заполнена множеством людей. Гроб перенесли на руках через площадь в Знаменскую церковь. На следующий день, после отпевания, началось траурное шествие по Невскому проспекту к Васильевскому острову, на Смоленское кладбище. Гроб был поставлен на катафалк, но лошадей тотчас выпрягли; чести везти траурную колесницу добивались многочисленные петербуржцы: купцы, мастеровые, чиновники, офицеры, студенты. Впереди траурной процессии несли венки. Кто-то, указывая на них, сказал: «Вот ордена Мартынова». А. Я. Панаева вспоминала, что «на протяжении всего Невского проспекта… движение экипажей было приостановлено, сама публика позаботилась не пропускать экипажей с боковых улиц, чтобы не давили народ. Полиция застигнута была врасплох, да она и не была нужна, потому что порядок везде был удивительный, с таким тактом и приличием держала себя публика». Панаева же вспоминала о некоем «значительном лице», негодовавшем: «Скажите, пожалуйста, – везут гроб актера и нет проезда по Невскому!.. Такого беспорядка не должна была допустить полиция»[121]. На Смоленском кладбище публике раздавали специально выпущенную брошюру со стихами, посвященными «горю русского театра – потере Александра Евстафьевича Мартынова»[122].

Изменение общественной ситуации, отразившееся в отношении к похоронам, сознавалось современниками. Когда в мае 1848 г. умер В. Г. Белинский, «немногие петербургские друзья провожали тело его до Волковского кладбища. К ним присоединились три или четыре неизвестных, вдруг бог знает откуда взявшихся. Они оставались до самого конца печальной церемонии на кладбище и следили за всем с величайшим любопытством, хотя следить было ровно не за чем. Белинского отпели и опустили в могилу, как и всякого другого, и огорченные друзья его бросили молча по христианскому обычаю горсть земли в его могилу, в которой уже начинала проступать вода…».

Автор этих строк, И. И. Панаев, отмечал, насколько разнился этот скромный обряд от проходивших тринадцать лет спустя похорон Н. А. Добролюбова. О выносе тела объявили газеты. Место для могилы было специально выбрано рядом с Белинским, чтобы подчеркнуть тесную идейную связь двух выдающихся литературных критиков. На похоронах собралось до двухсот человек, в числе которых были профессора университета, журналисты, известные литераторы. «Гроб несен был на руках от квартиры покойного [на Литейной улице] до самого Волкова кладбища… над его могилой произнесено было несколько задушевных слов его друзьями и посторонними лицами и прочтены были отрывки из его дневника…»[123]. Известно, что на могиле Добролюбова выступали Н. А. Некрасов и Н. Г. Чернышевский. Тут же среди присутствующих провели сбор средств в помощь ссылаемому в Сибирь поэту и публицисту М. Л. Михайлову, одному из авторов знаменитой прокламации «К молодому поколению».

Выбор места для погребения играл в прошлом веке немаловажную роль. Мартынов был похоронен на Смоленском кладбище рядом с другими известными актерами: В. А. Каратыгиным, В. Н. Асенковой. Дорожка на Волковском кладбище близ надгробий Белинского и Добролюбова уже в 1880-е гг. стала называться «Литераторскими мостками»: здесь хоронили писателей, журналистов, общественных деятелей революционно-демократического направления. Достоевскому, присутствовавшему на похоронах Некрасова 30 декабря 1877 г., понравилось Новодевичье кладбище, и вдова писателя собиралась похоронить его там. Однако Александро-Невская лавра предложила для погребения Достоевского любое из своих кладбищ. Анна Григорьевна выбрала место рядом с Жуковским. Имя великого романиста придало особое значение лаврскому некрополю как Национальному Пантеону, где уже покоились Ломоносов, Крылов, Карамзин, Глинка…

Ф. М. Достоевский скончался 28 января 1881 г. в 8 часов 38 минут вечера. По православному обычаю, на квартире в Кузнечном переулке дважды в день совершались панихиды. Пели певчие из соседней Владимирской церкви, Исаакиевского собора и других церквей. В субботу 31 января состоялся вынос тела. А. Г. Достоевская вспоминала: «Еще накануне выноса мой брат, желая меня порадовать, сказал, что восемь таких-то учреждений предполагают принести венки на гроб Федора Михайловича, а наутро венков уже оказалось семьдесят четыре, а возможно, что и более… Погребальное шествие вышло из дому в одиннадцать часов и только после двух часов достигло Александро-Невской лавры». Гроб несли родные и близкие писателя, среди них и его друзья по кружку петрашевцев А. Н. Плещеев и А. И. Пальм. Шествие открывали учащиеся всех петербургских учебных заведений, затем шли художники, актеры, депутации из Москвы: «длинная вереница на шестах несомых венков, многочисленные хоры молодежи, певшие погребальные песнопения, гроб, который высоко воздымался над толпой, и громадная, в несколько десятков тысяч масса людей, следовавших за кортежем»[124]. В процессии участвовало до шестидесяти тысяч человек.

Гроб Достоевского внесли в Свято-Духовскую церковь лавры, где был совершен парастас (торжественная всенощная). 1 февраля в церкви состоялось торжественное отпевание. На Тихвинском кладбище было настолько многолюдно, что «люди взбирались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки, и шествие медленно подвигалось, проходя под склонившимися с двух сторон венками разных депутаций». Над открытой могилой выступали профессора и литераторы. Среди них был двадцативосьмилетний Владимир Соловьев…

Прошло сто семь лет, и в 1988 г. годовщина смерти Ф. М. Достоевского была отмечена панихидой на могиле. После десятилетий безмолвия вновь зазвучала молитва на том месте, где погребен один из крупнейших религиозных писателей России…

В памяти современников остались и похороны И. С. Тургенева. Друг писателя М. М. Стасюлевич вспоминал его слова: «Я желаю, чтоб меня похоронили на Волковом кладбище, подле моего друга Белинского, конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего учителя Пушкина, но я не заслуживаю такой чести». Я старался отключить его от подобной печальной темы и ответил ему сначала шуткой, что я, как гласный Думы, долгом считаю его предупредить, что это кладбище давно осуждено на закрытие и ему придется попутешествовать и в загробной жизни. «Ну, когда-то еще это будет, – отвечал он, также шутя, – до того времени успею належаться. Тогда я ему напомнил, что могила Белинского давно обставлена со всех сторон. «Ну, да я не буквально, – возразил он мне, – все равно будем вместе, на одном кладбище»"[125].

Тургенев умер в Буживале, во Франции, и отпевание происходило 19 сентября 1883 г. в русской церкви на рю Дарю в Париже. Гроб с телом писателя по железной дороге доставили в Россию. От приграничной станции Вержболово на остановках служили панихиды. Множество людей заранее собирались у станций и полустанков по пути движения скорбного груза. Торжественная встреча в столице произошла 27 сентября на перроне Варшавского вокзала.

Как вспоминал А. Ф. Кони, «прием гроба в Петербурге и следование его на Волково кладбище представляли необычное зрелище по своей красоте, величавому характеру и полнейшему, добровольному и единодушному соблюдению порядка. Непрерывная цепь 176-ти депутаций от литературы, от газет и журналов, ученых, просветительных и учебных заведений, от земств, сибиряков, поляков и болгар заняла пространство в несколько верст, привлекая сочувственное и нередко растроганное внимание громадной публики, запрудившей тротуары, – несомыми депутациями изящными, великолепными венками и хоругвями с многозначительными надписями. Так, был венок «Автору «Муму» от общества покровительства животным»; венок с повторением слов, сказанных больным Тургеневым художнику Боголюбову: «Живите и любите людей, как я их любил», – от товарищества передвижных выставок; венок с надписью «Любовь сильнее смерти» от педагогических женских курсов. Особенно выделялся венок с надписью «Незабвенному учителю правды и нравственной красоты» от Петербургского юридического общества… Депутация от драматических курсов любителей сценического искусства принесла огромную лиру из свежих цветов с порванными серебряными струнами»[126].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Книги похожие на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Отзывы читателей о книге "Исторические кладбища Санкт-Петербурга", комментарии и мнения людей о произведении.