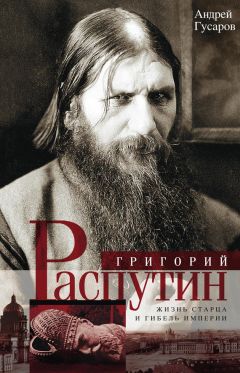

Андрей Гусаров - Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи"

Описание и краткое содержание "Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи" читать бесплатно онлайн.

Исполнилось 100 лет со дня гибели Григория Распутина – одного из тех исторических персонажей, кто олицетворял собою начало нового, тогда XX столетия, кто стал символом правления императора Николая И, последнего царя бескрайней империи. И кто так трагически ушел из жизни во дворе великокняжеского дворца, потянув за собой государя императора и его семью…

Давно подмечено, что крах государств вызывает к жизни странные личности, которые со временем становятся символами ушедших эпох. Здесь Россия не оригинальна. Символом правления Николая II – времени разрушения великой и блистательной империи – стал, безусловно, Распутин, загадочный старец, которого неведомая сила вынесла на самый верх и свела с семьей императора… Это породило множество мифов и легенд о нем и его влиянии на те или иные решения государя. Предлагаемая читателю книга – попытка разобраться в феномене Григория Распутина, опираясь на его неоднозначную биографию. Многие факты, обнародованные в книге, звучат впервые.

Считается, что его сюда привезла купчиха из Тобольска Башмакова, с которой начинающий «старец» познакомился в одном из монастырей. Исследователь биографии нашего героя А. Елдашев считает, что Распутин встретил купеческую вдову в Абалакском монастыре, что вполне возможно, но точно не установлено. Башмакова потеряла супруга и, сильно переживая потерю, посещала один за другим храмы и святые места.

История не оставила имени этой женщины, хотя тот же Елдашев называет несколько жительниц Казани начала XX столетия, подходящих по своему положению на роль знакомой Григория. Осталась в истории некая Пелагея Башмакова, пожертвовавшая небольшую сумму денег местному Кизическому Свято-Введенскому мужскому монастырю.

Жила в Казани и купчиха Прасковья Дорофеевна Башмакова, о которой мало что известно. Работал в Казани книжный магазин Николая и Сергея Яковлевичей Башмаковых, правда, нам неизвестно имеют ли они отношение к вдове-купчихе.

Часть исследователей называют знакомой Распутина Ирину Александровну Башмакову. Её муж владел золотодобычей в Тобольской губернии, а сама Башмакова частенько приезжала в Казань к родственникам.

Первое время «старец» жил не в самом городе, а в 17 верстах от него, в Седмиезерной Богородичной пустыни. Оно и понятно: православный паломник, жаждущий света Божьего, а именно им и был Распутин в те годы, посещает святые места. Башмакова или кто-то из Казанской духовной академии знакомит Распутина с почитаемым в Казанской епархии старцем Гавриилом (Гавриилом Фёдоровичем Зыряновым), наместником Седмиезерной пустыни.

Сам Григорий Ефимович в «Житии опытного странника» писал: «Когда я стал ходить по святым местам, то стал чувствовать наслаждение в другом мире. Ходил временно не всегда по святым местам; испытывал много чего; видел как Богу служат в обители святой и думал, что в миру кто делает со страхом и благословением Божиим тоже участник даже и больший, потому что Сам Самодержец Царь крестьянином живет, питается от его рук трудящихся, и все птицы крестьянином пользуются, даже мышь и та им питается»[61].

Пустынь в селе Седмиозёрка появилась в начале XVII столетия стараниями схимонаха Евфимия, поселившегося здесь в 1615 году. Поначалу обитель была небогата и малолюдна, но затем число братии увеличилось и достигало в иные года ста человек. С 1884 года пустынь управлялась казанским правящим архиереем, а настоятель (наместник) выступал здесь его представителем.

Седмиезерная Богородичная пустынь. 1900-е гг.

В 1900 году наместником пустыни назначили схиархимандрита Гавриила, известного и почитаемого в округе монаха. Происходил новый руководитель пустыни из числа государственных крестьян Ирбитского уезда Пермской губернии и родился в 1844 году. На момент назначения преподобному исполнилось всего 56 лет. Духовную жизнь Гавриил начал послушником в Оптиной пустыни, пострижен с именем Тихон в августе 1874 года в московском Высоко-Петровском монастыре. Перед тем, как появиться в Седмиезерной пустыни, служил экономом Казанского архиерейского дома. В течение восьми лет Гавриил (Зырянов) оставался наместником Седмиезерной Богородичной обители и много сделал для развития как самого монастыря, так и для его братии.

Григорий Распутин, очевидно, понравился преподобному, так как тот предложил ему остаться, и наш герой остановился в монастырском странноприимном доме. Они даже сфотографировались вместе, и позднее Григорий Ефимович хвастался этим знакомством, показывая всем фото.

Схимандрит Гавриил (Зырянов)

Будущий Сан-Францисский архиепископ Тихон (Троицкий) учился на втором курсе Казанской духовной академии, и позднее вспоминал: «Раз группа студентов [дело происходило в 1904 г. – Прим. А. Г.] посетила старца Гавриила, который по обычаю, приглашал чайку попить в 4 часа. На чае среди гостей был и Распутин. В то время он считался „all right“ и был в почёте, посещал старца и очевидно был на большом счету у него. Когда Распутин стал говорить ему, что он собирается в Петербург, то старец про себя подумал: „Пропадёшь ты в Петербурге, испортишься ты в Петербурге“, на что Распутин, прочитав его мысль, вслух сказал: „А Бог? А Бог?“. Услышав это, я понял, к чему это относится, и старец спустя объяснил мне как явный случай прозорливости Распутина»[62].

Об умении Григория Ефимовича предугадывать мысли других людей сохранилось ещё несколько любопытных воспоминаний. Вёз однажды из Тюмени в Покровское Распутина местный извозчик, и, когда пассажир садился, обратил внимание на его сапоги, и подумал: «Какие хорошие сапоги. Мне бы такие. Даже размер мой. Жаль, денег нет». По приезду в Покровское, Распутин снял с себя сапоги, протянул их вознице, сказал «Носи» и направился домой.

Похожий случай произошёл в Покровском во время раздачи милостыни паломникам и нуждающимся односельчанам у местной церкви. Когда Распутин начал раздавать деньги, один из паломников подумал: «Не даст три рубля, подожгу дом». Когда дошла очередь, Григорий Ефимович протянул несчастному три рубля и строго сказал: «Не вздумай!»[63].

Указанные примеры подтверждают проницательность «старца», но говорят не об особом даре провидца, а показывают элементарное знание людей и богатый опыт общения с представителями разных социальных групп, особенно с теми, кто был наиболее близок самому Григорию Ефимовичу – крестьянами, извозчиками и паломниками.

Со временем отношение Гавриила к Распутину кардинально изменилось. Православный писатель епископ Варнава (Николай Никанорович Беляев) в книге о схиархимандрите Гаврииле вспоминал: «Прихожу к Алексею-затворнику, тот в заметном волнении: „Представьте себе, что отец Гавриил Великой Княгине [Елизавете Фёдоровне. – Прим. А. Г.] сказал. Она спрашивала его про Распутина. И что же он сказал?! „Убить его, что паука: сорок грехов простится…“».

Судя по «Житию опытного странника», монастырская жизнь не очень нравилась Распутину. Большую роль играл его личный отрицательный опыт и приключения в Верхотуринском монастыре. К тому же многое повидал Григорий во время странствий, и не всё увиденное можно назвать приятным. Тем не менее, Григорий остался в монастырской гостинице пустыни, много молился, общался с братьями и самим наместником.

Кроме богословских тем, Распутин разговаривал с Гавриилом и о протекции для поездки в столицу. Григорий Ефимович прекрасно понимал, что в Санкт-Петербурге без связей трудно будет завести нужные знакомства, а потому искал в провинции наиболее авторитетных священнослужителей, чьё ходатайство откроет двери в столичные церковные круги. Об этом упоминает другой исследователь биографии Распутина А.Н. Варламов[64]. «Старец» собирался раздобыть в Петербурге денег на постройку в Покровском нового храма. Интересно, что идея строительства церкви сидела в голове Григория Ефимовича с молодости: помните, как он по деревням собирал пожертвования?

Но с поездкой в Санкт-Петербург Распутину помог совершенно другой человек – викарный епископ Хрисанф, в миру – Христофор Петрович Щетковский.

Выпускник (1899 г.) Казанской духовной академии, Хрисанф в 1898 году принял монашеский постриг. По окончании учёбы его назначили руководителем Российской Духовной миссии в Корее, в которой он пробыл до начала в 1904 году Русско-японской войны. Хрисанф слыл человеком серьёзным и знающим и был известен в богословских кругах Казани. Трудно сказать, как повёл бы он себя по отношению к «старцу» в более позднее время, ведь прожил Хрисанф всего 37 лет, скончавшись в октябре 1906 года. И то, что случилось с Распутиным в Санкт-Петербурге, кем стал вчерашний странник и богомол, епископ так и не узнал.

Епископ Хрисанф (Щетковский) (в центре)

Знакомство Распутина с Хрисанфом произошло, скорее всего, в мае-июне 1904 года. Весной руководитель корейской миссии вернулся в Россию (из-за Русско-японской войны) и уехал в Санкт-Петербург, где 17 мая в Александро-Невской лавре произошло его посвящение в епископы Чебоксарские, викарии Казанской епархии. Находясь в столице, Хрисанф ближе познакомился с митрополитом Санкт-Петербургским Антонием (Алексеем Васильевичем Вадковским) и ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Сергием (Страгородским). К ним чуть позже отправится и наш герой.

Среди многочисленных казанских знакомств Распутина выделяются два: архимандрит Андрей (А.А. Ухтомский) и учитель 4-го Казанского городского училища Павел Фёдорович Мойкин.

Архимандрит Андрей (в миру князь Александр Алексеевич Ухтомский) происходил из древнего дворянского рода, ведущего свою родословную от легендарного Рюрика. Решение стать священником он принял после встречи с Иоанном Кронштадтским, состоявшейся во время поездки на пароходе по Волге. В 1891 году он поступил в Московскую духовную академию и через четыре года окончил её кандидатом богословия. Монашеский постриг князь принял в 1895 году, получив новое имя – Андрей. После миссионерской службы в Осетии, архимандрит Андрей получил назначение в Казанский Спасо-Преображенский монастырь. В Казани его кипучая общественная деятельность во многом была связана с борьбой с пьянством, что привело пастыря в Казанское общество трезвости (в 1901 г.), ставшее основой местного черносотенного движения. Нужно отметить, что Андрей всегда придерживался традиционных взглядов, в том числе и в политике, хотя многие его биографы отмечают его интерес к спиритизму и мистике. Славянофильство архимандрита было основано на русской традиции почитания верховной власти, да и вообще всех начальников. В 1903 году он писал: «Царь в глазах народа – это воплощение всего лучшего, это символ смирения, смиренного служения Богу и служения людям, символ любви; любовь к Царю своему и помазаннику Божиему – это чувство совершенно неотъемлемое, неизгладимое из русского сердца. Жизнь без постоянного представления о Царе – прямо не мыслима для русского человека»[65]. Московское самодержавие он противопоставлял петербургскому абсолютизму.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи"

Книги похожие на "Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Гусаров - Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи"

Отзывы читателей о книге "Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи", комментарии и мнения людей о произведении.