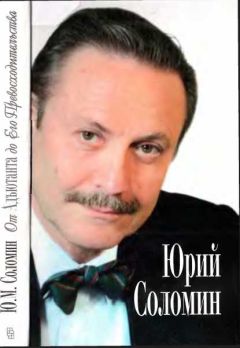

Юрий Соломин - От Адьютанта до егο Превосходительства

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "От Адьютанта до егο Превосходительства"

Описание и краткое содержание "От Адьютанта до егο Превосходительства" читать бесплатно онлайн.

Популярный актер и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин вспоминает о споем детстве, ролях, сыгранных на сцене, и съемках в фильмах «Адьютант его превосходительства», «Дерсу Узала». О том, как был первым российским мимистом культуры.

Немало интересного поведали о Юрии Соломине его коллеги — режиссер Сергей Соловьев, актеры Виктор Коршунов, Виктор Норцов, Евгений Весник и Ирина Муравьева.

Картина создавалась очень трудно. Говорят, что любые совместные постановки всегда мучительны. Сложился уже достаточно убогий стереотип «совместной постановки». И ее конечный художественный результат почти с самого начала всегда примерно ясен. В нашем случае это была большая социалистическая дипломатическая показуха: «пусть будет музыка вместо отхапанных нами в свое время островов». Ходить герою в той или иной ситуации в галстуке или без галстука иногда решал МИД СССР. В этой надутой государственной галиматье мы как-то все-таки старались не потерять себя.

В конечном итоге мне за эту картину стыдно не было. В сущности, для меня это была первая картина, когда я впервые задумался и о том, что совсем, скажем, неплохо бы снять когда-нибудь такой фильм, который имел бы успех у массового, к тому же и у массового международного зрителя. Для какого-нибудь американского режиссера такого рода соображения изначально естественны. Для русского режиссера, который к тому же считает себя еще и режиссером «культурным», такие соображения вполне неприличная «дичь». Тем не менее, несмотря на то, что, прочитав сценарий, допустим, Элем Климов заявил, что больше он «не подаст мне руки», я, все больше и больше втягиваясь, продолжал этот свой над самим собой эксперимент. Скажу, что итоги эксперимента сказались годы спустя, ну, хотя бы, допустим, в появлении фильма «Асса».

А тогда мы продолжали снимать, и с каждым днем мне становилось все привычнее и привычнее, что Юра ведет свою роль и естественно, и артистично, и по-человечески обаятельно.

Работая над этой картиной, я довольно много понял про пего и как про актера, и как про человека. И все, что я понимал, способствовало глубокому уважению. Юра в принципе очень сдержанный человек. Я бы сказал — благородно сдержанный. На нашей картине он довольно серьезно болел, но об этом никто даже и не подозревал. Юра работал на площадке изо дня в день точно по договоренному графику. Работал четко, точно, профессионально. Его практически невозможно ни заставить, ни уговорить делать то, чего он не хочет или не понимает. Он не спорит, просто того, чего не хочет делать, не делает. Иногда даже незаметно для режиссера. Как-то он объяснил мне, что не может поступить иначе, потому что боится стать несовместимым с самим собой. Так что при почти полном отсутствии амбициозного упрямства и природной нелюбви к конфликтам Юра — человек четких убеждений и очень четких самим себе установленных границ и правил.

Правда, уже на озвучании произошла вещь, слегка меня насторожившая. Так уж получилось, я бы даже сказал, что так распорядилась моя собственная жизнь, что для меня бесспорно первым актером всей нашей эпохи был и останется навсегда Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Юра же, как мне вдруг показалось, его недолюбливал, что ли. В это время Иннокентий Михайлович как раз переехал из Ленинграда в Москву и репетировал в Малом «Царя Федора Иоанновича». Репетировал он этого Федора Иоанновича года два, не то три. Во всяком случае, репетиции эти были одной из возвышеннейших и излюбленнейших тем для театральной московской мифологии. Иногда и я в ту пору где-нибудь случайно встречал Иннокентия Михайловича. Он, явно нервничая, пояснял: «Удивительно сложная вещь! Я все время в каком-то лабиринте. Никак не соображу, как это можно сыграть. Вот, помню, «Идиота» мы с Товстоноговым выпустили за какие-нибудь полгода. А здесь все время путаюсь в странных дебрях сознания, в каких-то лабиринтных закоулках»… И вот в один прекрасный день приходит Соломин на озвучание и говорит мне: «Когда я не буду нужен, ты меня не дергай. Я буду сидеть тут, в углу, и учить текст. Мне сегодня надо много текста выучить». Ничего дурного не подозревая, я спросил: что за текст? Он отвечает: «Смоктуновский решил уйти из театра, я буду играть Федора Иоанновича. Через неделю премьера». Я потерял дар речи. После того как Иннокентий Михайлович, едва не падая в благородный обморок, объяснял мне про «лабиринты сознания», Юра просто должен четко выучить текст. И сыграть. Через неделю. «Да ладно дурака-то валять. Какие там лабиринты?»… Вскоре Юра пригласил меня на премьеру. Я сделал вид, что не мог пойти. Я ничего с собой не мог поделать — меня смущало его великое артистическое нахальство. Хотя, с другой стороны, я почему-то этому даже обрадовался. Все-таки нашел у него какой-то недостаток. Когда он стал министром культуры России, мне это тоже показалось своего рода актерским нахальством, хотя Юра, я видел, был действительно увлечен этим делом и занимался им от души, не для карьеры, очень честно.

Расставаясь после картины, как обычно, мы говорили о том, что хорошо бы поработать вместе еще, тогда-то Юра и пригласил меня в Малый театр. Поначалу я отнекивался, рассказывал Юре, как про их театр в Москве сплетничают: и режиссеров-то они своих сжирают, и самодурствуют, и, друг дружку ненавидя, друг друга едят. «Какая чушь», — без обиды сказал Юра, и мы разошлись с ним полюбовно, сохраняя все эти годы ровное, уважительное внимание друг к другу.

Встретились мы через много лет, когда я ставил со своим актерским курсом во ВГИКе «Трех сестер». Это был памятный для меня спектакль. Мы играли в естественных интерьерах, в особняке на Басманной улице. Я пригласил Юру. Я знал, разумеется, что он преподает в Щепкинском училище, где аскетически строгие академические правила, но тем не менее Юре мой вовсе не «академический» спектакль понравился. И он опять пригласил меня прийти в Малый на постановку. Для начала я пришел к нему в его роскошный худруковский кабинет переговариваться. Переговоры получались затейливыми. Я предложил «Вишневый сад». Юра вздохнул и сказал, что это будет неудобно — в театре уже есть спектакль Ильинского. Тогда я вздохнул и предложил «Дядю Вашо». Тут Юра вздохнул с облегчением. Так и решилась судьба постановки. Теперь нужно было подбирать артистов. Ему я сразу и без сомнения предложил роль Войницкого, выбрал Солодову, с которой в той же японской картине мы когда-то работали вместе, назвал еще нескольких артистов. Однако несколько ролей оставались неутвержденными. Я, помню, однажды ближе к ночи даже ходил по коридорам с фонариком, изучая вывешенные в фойе портреты артистов. Соню все-таки я так и не нашел. Тогда я предложил Лену Корикову со своего курса, которую Юра видел в понравившемся ему дипломном спектакле. Юра опять вздохнул: «Меня тут за это удушат, но, если настаиваешь — бери». Мы начали репетировать. Какое-то время все шло более или менее нормально. В частности, с Войницким проблем не возникало почти никаких. Все сильные свойства Юриной натуры сошлись с чеховским характером. Это было тем более удивительно, что мне конечно же был ведом и такой странный закон: у всех почти режиссеров есть такое свойство — работаешь с каким-то конкретным актером, которого тебе подарила неумолимая судьба, а сам в это время, почти подличая, думаешь: «Эх, был бы на твоем месте Жан Габен…» У меня, я говорил уже, был свой артистический пунктик — любовь к Смоктуновскому. Мы все хотели что-то вдвоем сделать, но не складывалось. А Смоктуновский еще, на мой взгляд, и замечательно играл Войницкого в «Дяде Ване», которого сделал в кино Андрон Кончаловский. Начиная репетировать в Малом, я так боялся, что вот начну в глубине души думать: «Ну при чем тут Соломин? Вот сюда бы Смоктуновского! Ах, какой бы был спектакль!» Но признаюсь честно, что ни разу за время репетиций ничего такого в голове у меня не возникло. Все, что я хотел, все, что себе представлял, мы довольно последовательно и точно сделали с Юрой. Юра меня понимал абсолютно, хотя мы ни разу и не разговаривали ни про сущность «Дяди Вани», ни про «зерно» образа, ни про какие «петельки и крючочки». В Малом мне работалось приятно и легко. А в результате работы я вынес убеждение, что, может быть, это единственный на сегодня театр в Москве, который сумел сохранить подлинную театральную культуру, традиционную культуру русского театра.

Репетиции были организованы практически безукоризненно. К началу репетиции весь множественный и сложный реквизит всегда стоял на своих местах. К моему приходу все бывали в сборе, любые опоздания, даже по уважительным причинам, считались страшным грехом. Не говорю уже об удивительном ощущении от самого здания, от помещений, от зрительного зала Малого театра. Впервые в этот театр, опять-таки по стечению обстоятельств, меня привел Смоктуновский. Он-то и отвел меня на эту сцену и попросил кого-то включить свет в зале. Тогда-то я впервые увидел это архитектурное и театральное чудо — зал Малого театра. Я был потрясен. Я, к сожалению, много раз замечал, что многие театральные режиссеры, даже хорошие, часто не понимают, что характер постановки просто обязан во многом определяться архитектурой зала, духовным климатом помещения, его особой атмосферой. Ну вот, скажем, сейчас огромное количество экспериментальных спектаклей модно играть в подвалах, окрашенных черной краской. И это конечно же само по себе создает некую эстетику, которая лично меня уже изначально погружает в глубокую тоску. То, что мы хотели сделать с Валерием Левенталем па сцене Малого театра, было своеобразным продолжением особого герметического пространства великой архитектуры театрального зала. Возьму па себя смелость утверждать, что и все лучшее, что есть в актерах этого театра, тоже своего рода продолжение великого герметического архитектурного замысла. Когда после Малого я пришел работать в другой крупный столичный театр, у меня было ощущение, что я попал, ну, скажем, к махновцам в период полного морального разложения и отступления армии. Конечно, в том, что в Малом каким-то чудом сохранена высокая культурная традиция русского театра, огромная заслуга и его художественного руководителя Юрия Соломина.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "От Адьютанта до егο Превосходительства"

Книги похожие на "От Адьютанта до егο Превосходительства" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Соломин - От Адьютанта до егο Превосходительства"

Отзывы читателей о книге "От Адьютанта до егο Превосходительства", комментарии и мнения людей о произведении.