Раиса Кузнецова - Курчатов ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

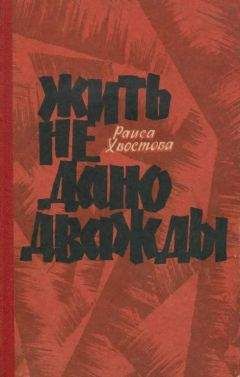

Описание книги "Курчатов ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Курчатов ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Академик Игорь Васильевич Курчатов (1903–1960) принадлежит к числу тех ученых, чьи труды и практические усилия определили будущее человечества. Благодаря ему Советский Союз сумел в сжатые сроки создать атомную, а затем и водородную бомбу, разрушив ядерную монополию США, начал создавать атомный подводный флот. Курчатов не только заложил основы мирного применения атомной энергии, но и открыл путь исследованиям по управляемым термоядерным реакциям. Несмотря на всемирное признание заслуг Курчатова и большое количество посвященных ему публикаций, многие стороны его жизни остаются неизученными и малоизвестными. Книга сотрудника Дома-музея И. В. Курчатова, доктора исторических наук Раисы Кузнецовой, основанная на архивных документах и воспоминаниях, позволяет по-новому взглянуть на биографию научного руководителя советского атомного проекта.

знак информационной продукции 16+

Таким образом, пуск и освоение первого реактора на Южном Урале положили начало отечественной атомной промышленности. Неотложная военно-политическая задача получения оружейного плутония была решена под научным руководством академика Курчатова в сложнейших условиях войны и послевоенной разрухи очень быстро. Одновременно была заложена научная и производственная база для последующего использования атомной энергии в мирных целях.

Глава шестая

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

По поручению Курчатова, согласованному с ГКО, разработкой конструкции атомной бомбы уже с 1943 года начал заниматься Юлий Борисович Харитон. Распоряжением начальника Лаборатории № 2 № 120 от 1 июня 1944 года он был введен в штат курчатовской лаборатории и официально являлся ее сотрудником в качестве научного консультанта до 1949 года[613]. Свою работу он сначала развернул непосредственно в помещениях Лаборатории № 2 в Покровском-Стрешневе с курчатовцами — В. И. Меркиным, В. А. Александровичем и А. А. Пяткиным. К работам Харитона Курчатов подключил завод № 88 и некоторые другие объекты Наркомата вооружений[614].

15 мая 1945 года И. В. Сталин утвердил постановление ГКО № 8579сс/ов, составной частью которого являлся план научно-исследовательских работ курчатовской Лаборатории № 2 по ядерной проблеме на 1945 год. В VI разделе плана значились «Работы по атомной урановой бомбе», а их научным руководителем — Ю. Б. Харитон. Согласно этому постановлению ГКО Харитон с 15 мая 1945 года официально получал статус научного руководителя работ по конструированию атомной бомбы, однако общее руководство этим направлением, как и всеми другими по урановой проблеме, оставалось за Курчатовым[615].

Упомянутое постановление обязывало Курчатова провести в 1945 году ряд проектно-технических работ, в том числе по конструкции атомной бомбы[616]. В плане работ Лаборатории № 2, касающихся исследований по конструкции бомбы, Курчатов предусмотрел направление, базирующееся на схеме подрыва ядерного заряда методом «пушечного выстрела». Но из новых сведений разведки стало известно об ином методе подрыва, основанном на «взрыве внутрь» — методе имплозии. Курчатов отметил его преимущества и дополнительно в препроводительной записке в ГКО от 6 апреля 1945 года к уже написанному плану на текущий год поставил вопрос о включении в план работ по второй схеме бомбы. С просьбой ознакомить с разведматериалом Ю. Б. Харитона Курчатов обратился с письмом к Г. Б. Овакимяну — одному из руководителей советской разведки. «При препроводительной от 6 апреля 1945 года, — писал он, — направлен исключительно важный материал по „implosion“-методу. Ввиду того, что этот материал специфичен, я прошу Вашего разрешения допустить к работе по его переводу проф. Ю. Б. Харитона (от 2-й половины стр. 2 до конца, за исключением стр. 22). Проф. Ю. Б. Харитон занимается в Лаборатории конструкцией урановой бомбы и является одним из крупнейших ученых нашей страны по взрывным явлениям. До настоящего времени он не был ознакомлен с материалами, даже в русском тексте, и только я устно сообщил ему о вероятностях самопроизвольного деления урана-235 и урана-238 и об общих основаниях „implosion“-метода»[617].

Это письмо академика свидетельствует не только о его высокой оценке деятельности Ю. Б. Харитона, но и о тех дополнительных трудностях в работе курчатовского коллектива, которые были связаны с введенным режимом полной секретности. С позиций сегодняшнего дня представляется парадоксальным, что главный конструктор советской атомной бомбы не имел прямого доступа к необходимым ему сведениям. Курчатов вынужден был добиваться этого в каждом отдельном случае, причем с указанием, к каким именно местам текста, страницам и даже частям страницы он просит допустить для ознакомления «крупнейшего ученого нашей страны». Такое положение было не только с Харитоном — случай с ним характерен и показателен.

В апреле 1946 года в структуре советского атомного проекта произошли крупные преобразования. Были приняты два постановления Совета министров СССР, способствовавшие значительной активизации экспериментальных работ по имплозивной схеме атомной бомбы. Постановление № 803–325сс от 9 апреля 1946 года изменило структуру ПГУ, объединив Технический и Инженерно-технический советы Специального комитета в единый Научно-технический совет в составе Первого главного управления. Председателем этого совета был назначен Б. Л. Ванников, заместителями председателя — И. В. Курчатов и М. Г. Первухин[618]. С 1 декабря 1949 года председателем НТС ПГУ стал Курчатов[619], что ускорило решение вопросов научно-технического характера.

По представлению Курчатова постановлением № 805–327сс от 9 апреля 1946 года сектор № 6 Лаборатории № 2 АН СССР был преобразован в Конструкторское бюро № 11 при этой лаборатории с поручением ему разработки конструкции и изготовления опытных образцов атомных бомб. Местом размещения КБ-11 был определен район поселка Саров на границе Горьковской области и Мордовской АССР (ныне город Саров Нижегородской области, известный ранее как Арзамас-16, Кремлев или «Волжская контора»). Там находился завод № 550, выпускавший снаряды, имевший базу для ведения взрывных работ, чрезвычайно необходимую для экспериментов КБ-11 в работах по созданию атомного заряда. Руководящий состав КБ-11, сформированный Курчатовым, состоял из главного конструктора Ю. Б. Харитона, начальника П. М. Зернова — бывшего заместителя министра танковой промышленности, генерал-майора, заместителя главного конструктора К. И. Щелкина — крупнейшего специалиста в области турбулентного горения и теории детонации, руководителя теоретического отдела Я. Б. Зельдовича — выдающегося физика-ядерщика, о котором Курчатов часто говорил с любовью: «Яшка — это голова!»[620] Ответственность за обеспечение КБ-11 всем необходимым для разработки конструкции атомной бомбы была возложена на генерал-майора А. С. Александрова — сотрудника Спецкомитета, специалиста по боеприпасам. Он был назначен заместителем начальника ПГУ. Однако все решаемые КБ-11 проблемы оставались в полном ведении научного руководителя атомного проекта Курчатова. Выезжая регулярно в Саров, он контролировал работу научно-производственного коллектива КБ-11, докладывал о ее ходе и результатах в ПГУ Берии, а через него Сталину, за всё отвечая при этом персонально.

Постановление Совета министров СССР от 21 июня 1946 года № 1286–525сс «О плане развертывания работ КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР»[621] определило первые задачи КБ-11: создание под научным руководством Лаборатории № 2 атомных бомб в двух вариантах — РДС-1 и РДС-2, условно названных «реактивными двигателями С». По преданию, аббревиатура РДС означала «Ракетный двигатель Сталина» или «Россия делает сама». Под РДС-1 понимался аналог первой американской бомбы имплозивного типа «сплошной» конструкции на основе плутония-239 (она же аналог бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки); под РДС-2 — аналог бомбы «Малыш» пушечного типа на основе урана-235, взорванной над Хиросимой. КБ-11 фактически явилось советским аналогом лаборатории США в Лос-Аламосе. Исходя из того, что СССР располагал данными о конструкциях этих американских бомб, Спецкомитет установил чрезвычайно сжатые поэтапные сроки работ, приняв решение о максимальной степени идентичности советских РДС-1 и РДС-2 американским бомбам. Изготовить их предписывалось к 1 января и 14 июня 1948 года соответственно. Такое решение диктовалось политической обстановкой и отвечало задаче скорейшей ликвидации монополии США на атомное оружие.

Наличие разведывательных материалов не могло, однако, заменить собственную теоретическую, экспериментальную и конструкторскую работу в КБ-11. Строжайший режим секретности приводил к тому, что даже ответственные исполнители долгое время не знали американских исходных данных по разрабатываемому направлению. Спустя годы сотрудники КБ-11 говорили: «Мы знали, что делать, но как делать, не знал никто из нас. И мы решали поставленную задачу совершенно самостоятельно»[622]. Высочайшая ответственность конструкторов советской бомбы исключала, как и в случаях с созданием атомного реактора, использование американского опыта без его тщательной проверки. Только после полного цикла исследований и экспериментов специалисты КБ-11 могли с уверенностью говорить о их подлинности и достоверности. Тщательно прорабатывались все узлы и детали РДС-1 и РДС-2.

Использование сотрудниками КБ-11 данных разведки в полной мере было невозможно и по такой важной причине, как отсутствие в это время в стране нужного количества плутония для исследования критической массы. Ее пришлось определять расчетным методом, так же как и прогнозирование мощности взрыва. Этот вопрос в начале 1948 года Курчатов специально вынес на обсуждение. Присутствовавший на семинаре известный математик и геофизик Андрей Николаевич Тихонов предложил собственную, неожиданную для физиков, методику расчета параметров и мощности взрыва. Академик Л. Д. Ландау поддержал ее, сказав, что сделать такой расчет все равно что совершить научный подвиг. Высоко оценив и поддержав идею Тихонова, Курчатов добился принятия решения правительства о создании при Геофизическом институте АН СССР специальной лаборатории во главе с Тихоновым для ведения вычислительных работ в области ядерного взрыва. Лаборатория Тихонова справилась со сложнейшей задачей. Курчатов слова Ландау не забыл, они оправдались — за совершенный научный подвиг А. Н. Тихонов был в 1953 году удостоен звания Героя Социалистического Труда[623].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Курчатов ЖЗЛ"

Книги похожие на "Курчатов ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Раиса Кузнецова - Курчатов ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Курчатов ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.