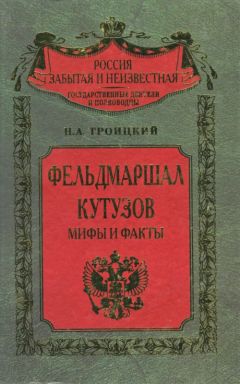

Николай Троицкий - Фельдмаршал Кутозов. Мифы и факты

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фельдмаршал Кутозов. Мифы и факты"

Описание и краткое содержание "Фельдмаршал Кутозов. Мифы и факты" читать бесплатно онлайн.

Книга доктора исторических наук, профессора Н.А. Троицкого посвящена выдающемуся русскому военному и государственному деятелю, представителю одного из древних и блистательных родов Российской империи светлейшему князю Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову-Смоленскому.

Герой всех русско-турецких войн второй половины XVIII — начала XIX века, названный Спасителем Отечества во время Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал, кавалер всех российских орденов, он снискал себе неувядаемую славу не только на военном, но и на гражданском и дипломатическом поприщах.

Книга, однако, представляет Кутузова не с утвердившихся в последние десятилетия исключительно панегирических позиций. Труд Н.А. Троицкого — один из первых в наши дни опытов жизнеописания М. И. Кутузова без прикрас, умолчаний и вымыслов, которыми грешили многие предыдущие, в основном советско-сталинские, сплошь апологетические биографии фельдмаршала. Основываясь на всей совокупности данных о Кутузове (включая «неудобные» факты, события, документы), автор ставит целью показать фельдмаршала уважительно-критически, без исторических ходуль и определить его истинный масштаб как исторической личности.

Книга о М.И. Кутузове вместе с рядом других продолжает серию под названием «Россия забытая и неизвестная», издание которой осуществляет издательство «Центр-полиграф». Как и вся серия, она рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей, а также на государственных и общественно-политических деятелей, ученых, причастных к формированию новых духовных ценностей возрождающейся России.

Командовать остатками «Великой армии» Наполеон поручил И. Мюрату. Тот, однако, с ролью главнокомандующего не справился и вскоре самовольно уехал к себе в Неаполь, сдав командование Е. Богарне. Вообще, пока сам император шел во главе своих войск, его присутствие «все же поддерживало хотя бы тень организации, спаивало их в „армию Наполеона“ <…>. Когда же Наполеон бросил армию, объединяющий ее центр исчез, а вместе с ним исчез и последний нравственный ресурс», после чего дезорганизация и деморализация остатков армии приняли «чудовищные размеры»[621]. Только гвардия да еще группы солдат и офицеров, сплотившихся вокруг своих маршалов, сохраняли достоинство и боеспособность. Все остальное воинство бежало от Сморгони к Вильно в таком беспорядке, что Ф.Н. Глинка написал в те дни о французах: «Их можно ловить легче раков».

Удивительно, как в таких условиях французы могли вести с собой русских пленных. Всего из Москвы их вывели, по разным данным, от 2 до 3 тыс., и какое-то число, пусть даже крайне малое, довели до Франции. В этом числе оказались В.А. Перовский — будущий фаворит Николая I, граф с 1855 года, с любопытной родословной (двоюродный внук морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны А.Г. Разумовского и двоюродный же дед Софьи Перовской, участницы заговора «цареубийц», окончившей жизнь на эшафоте в 1881 году)[622] и рядовой Семенов — по семейной легенде, предок всемирно известного мастера детективного жанра в литературе Жоржа Сименона.

26 ноября французы вступили в Вильно, где они очень рассчитывали на местные склады продовольствия и фуража. Мюрат, однако, не смог наладить порядок, и многотысячные толпы мародеров, ворвавшись в город, разграбили склады так, что «одни получили все, другие — ничего». Пока французы грабили Вильно, 28 ноября к городу подоспели казаки М.И. Платова и авангард П.В. Чичагова. Противник бежал из города, бросая награбленную добычу, а 5139 больных и раненых, оставшихся (может быть, еще с лета) в госпиталях, были взяты в плен. В их числе оказался бригадный генерал М. Лефевр, сын командующего Старой гвардией маршала Ф.-Ж. Лефевра, герцога Данцигского. Маршал оставил раненого сына и при нем — письмо на имя А.А. Аракчеева с просьбой проявить к раненому «лояльность и русское великодушие»[623]. (Еще один пример особого духа войн в «старое» время. — Ред.)

Кутузов, получив от Чичагова и Платова рапорты об освобождении Вильно, успел на марше предписать им, чтобы «сей город при приходе наших войск не был подвержен ни малейшей обиде». 29 ноября фельдмаршал с главными силами торжественно вступил в Вильно и занял в городе комнаты, которые «были вытоплены для Бонапарте». Вильно был по-своему дорог Кутузову, поскольку в 1809–1811 гг. он служил литовским военным генерал-губернатором. Теперь Михаил Илларионович надолго задержался здесь и, в ожидании приезда Александра I, благоустраивался. «Какая-то невидимая сила, — написал он дочери Прасковье 15 декабря, — перенесла меня сюда в тот же дом, в ту же спальню, на ту же кровать, где я жил невступно два года назад»[624]. «И с теми же слугами, — добавил он 16-го в письме к другой дочери, Елизавете, — которые явились меня встречать».

Тем временем, 2 декабря, авангард русских войск, казаки и партизаны с боем проводили за Неман остатки «Великой армии» Наполеона. О размерах катастрофы, которую Наполеон потерпел в России, легче всего судить по цифрам. Численность центральной группировки, которая собралась за Неманом после 2 декабря, Ж. Шамбре определял в 14 266 человек, а штаб Кутузова — в 20 тыс… К ней надо добавить части, уходившие за Неман разрозненно, а также остатки фланговых войск — Ж.-Э. Макдональда и Ж.-Л. Ренье.

Подневольные союзники Наполеона — австрийцы и пруссаки — теперь, когда он оказался на краю гибели, предали его. Командующий прусским вспомогательным корпусом генерал Г.Д.Л. Иорк 18 декабря даже без ведома короля Пруссии подписал в Таурогене с генерал-квартирмейстером армии Витгенштейна бароном И. И. Дибичем договор о нейтралитете, и 18 тыс. пруссаков отделились от корпуса Макдональда, в состав которого они входили[625]. В тот же день Кутузов от имени Александра I дал другому барону-немцу на русской службе И.О. Анштетту полномочия на переговоры с фельдмаршалом К.Ф. Шварценбергом о перемирии, и 18 января 1813 г. Милорадович и Шварценберг заключили перемирие, по условиям которого австрийский фельдмаршал увел свой корпус в Галицию, уступив россиянам без боя Варшаву[626].

Всего из почти 600-тысячной (даже если не считать корпуса Иорка и Шварценберга) «Великой армии» выбрались из России, по данным Ж. Шамбре, 58,2 тыс. человек[627] (М.И. Богданович насчитывал 81 тыс., Д.П. Бутурлин — 79 тыс., Ю.Н. Гуляев и В.Т. Соглаев — 70 тыс., П.А. Жилин — 44 тыс., Е.В. Тарле — 30 тыс.). Кутузов имел все основания рапортовать царю 7 декабря 1812 г.: «Неприятель почти истреблен»[628].

По этому случаю Л. Г. Бескровный в неуемном стремлении приукрасить все, даже выигрышное для Кутузова, сделал глобальный вывод, который, кроме предвзятости, страдает и недостатком компетентности, прискорбным для столь авторитетного специалиста, каковым считался Любомир Григорьевич. Цитирую: «Ни одной армии Европы в новое время не удалось достичь таких результатов за такой короткий период, какие были достигнуты русской армией под командованием М.И. Кутузова в 1812 г.» А ведь даже школьники знают, как за шесть лет до 1812 г. Наполеон расправился с прусским королевством. Как мы писали ранее, почти все вооруженные силы Пруссии во главе с королем Фридрихом-Вильгельмом III, тремя принцами — племянниками Фридриха Великого и четырьмя фельдмаршалами были уничтожены в один день (14 октября 1806 г.) одновременно в двух генеральных сражениях, под Йеной и Ауэрштедтом[629]. Забыл или не знал об этом доктор исторических наук полковник Бескровный? Трудно сказать, что хуже.

Победа России над непобедимым дотоле Наполеоном столь величественна, что не нуждается ни в каких преувеличениях.

Она вызвала небывалый ранее подъем национального духа. После того как Наполеон занял Москву, многие россияне приуныли. «Казалося, ну ниже нельзя сидеть в дыре», — писал о том времени в сатирической «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А.К. Толстой. Тем сильнее был взрыв патриотической радости в сердцах буквально всех русских людей при первом же известии об уходе французов из Москвы, а последующие события — Малоярославец, Полоцк, Вязьма, Красное, Березина — эту радость непрестанно множили. Вот характерный штрих: первые слова, которые выговорила годовалая дочь графа Ф.П. Толстого (художника, будущего вице-президента Академии художеств) Лиза, «были не „папа“ и не „мама“, а „Ура, победа!“».

Талантливыми выразителями патриотических чувств русского народа в 1812 г. были мастера отечественной культуры, особенно литераторы, голоса которых звучали все энергичнее по ходу русского контрнаступления. Около 30 русских писателей участвовали в войне 1812 г. «не только пером, но и мечом». Из литераторов — участников войны больше всех отличился тогда пером поэт В.А. Жуковский, служивший при штабе Кутузова и походной типографии (составлял даже «Известия» штаба). В сентябре 1812 г. он написал популярнейшее из стихотворений того времени «Певец во стане русских воинов», которое очень помогло делу защиты Отчества такими, например, строками:

О родина святая!

Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя?[630]

Из тех литераторов, которые не участвовали в боях, но заостряли свое перо, как разящий меч, первым должен быть назван И.А. Крылов. Он откликнулся на события 1812 г. семью замечательными баснями[631], лучшие из которых — «Ворона и курица», «Щука и кот» и особенно «Волк на псарне». Текст «Волка», собственноручно написанный, Крылов через жену Кутузова переслал самому фельдмаршалу, а тот после боев под Красным прочел басню собравшимся вокруг него офицерам и при словах «ты сер, а я, приятель, сед» снял фуражку и тряхнул седой головой.

Вдохновляли русских людей в 1812 г. на «праведную брань» не только корифеи отечественной литературы. Это делали и рядовые литераторы, как, например, поэт И.А. Кованько, сочинивший популярную «Солдатскую песню» с таким началом:

Хоть Москва в руках французов,

Это, право, не беда!

Наш фельдмаршал князь Кутузов

Их на смерть впустил туда[632].

«Наш фельдмаршал» в те декабрьские дни 1812 г., когда вся Россия торжествовала победу, радовался, естественно, более других. «Я почитаю себя щастливейшим из подданных <…> Вашего Величества», — написал он Императору Александру I 7 декабря. В откровенном разговоре с А. П. Ермоловым Кутузов признался: «Голубчик! Если бы кто два или три года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу!»[633] Все время, проведенное в Вильно до приезда туда Александра I, то есть с 29 ноября до 11 декабря, фельдмаршал, по словам того же Ермолова, «покоился на пожатых лаврах», и «ничто до слуха его допускаемо не было, кроме рабственных похвал льстецов, непременных спутников могущества»[634].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фельдмаршал Кутозов. Мифы и факты"

Книги похожие на "Фельдмаршал Кутозов. Мифы и факты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Троицкий - Фельдмаршал Кутозов. Мифы и факты"

Отзывы читателей о книге "Фельдмаршал Кутозов. Мифы и факты", комментарии и мнения людей о произведении.