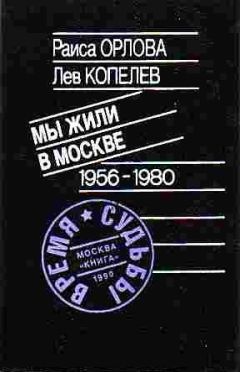

Лев Копелев - Мы жили в Москве

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мы жили в Москве"

Описание и краткое содержание "Мы жили в Москве" читать бесплатно онлайн.

…Глаза слегка выпуклые, очень светлые, зеленовато-серые. Когда улыбается, еще больше светлеют, поблескивают. Мягко-округлое лицо, высокий лоб. Морщинки от глазниц к вискам.

Коренастый, плотный, чуть полноватый, но движется легко. Ни в голосе, ни в жестах — ничего старческого. Не верилось, что ему уже больше семидесяти!

Еще до первой встречи мы знали, что он много лет провел в тюрьме, в лагере, в ссылке. Однако не было в нем ни тени страдальчества, обиды или ожесточенности. Вначале даже казалось, что он — один из тех вернувшихся, кто не хочет вспоминать, кто словно бы выключил мучительное прошлое.

Мы читали его статьи в «Новом мире» — социологические очерки о современном Западе. Он свободно владел немецким и французским, читал и на других языках. Статьи не поучали, не вещали, не проповедовали: автор думал, спрашивал, не всегда находил ответы, не скрывал сомнений, приглашал читателей размышлять вместе с ним.

Мы встречались — в редакциях, в Союзе писателей, в домах творчества (в Переделкине, в Дубултах), у общих друзей. В домашних компаниях он слушал охотнее, чем говорил, а когда возражал, то спокойно, доброжелательно, чтобы не обидеть собеседника.

Он был терпимым, свободомыслящим марксистом, отвергавшим уже не только сталинскую, но и ленинскую догматику.

И то, ЧТО, и особенно то, КАК он говорил и писал, привлекало нас мягко, но прочно.

С годами мы сближались, виделись все чаще с ним и его женой, стали друзьями. Прочитали рукописи его воспоминаний, которые позже стали книгами: «Катастрофа и второе рождение», «Выход из лабиринта»; узнавали все новые подробности его прошлой жизни, его душевного облика.

Он родился в 1897 году в Сибири. Его мать, социалистка-революционерка, была ссыльной. Отец — Парвус, которого он никогда не видел, а когда узнал о нем, то презирал как «социал-предателя». В 20-е годы Евгений Александрович был журналистом, изучал историю, писал стихи. Позднее он стал международником, дипломатом, сотрудником советского посольства в нацистском Берлине. В 1938 году он заведовал отделом печати Наркоминдела. После отставки Литвинова, которого сменил Молотов, 2 мая 1939 года Гнедин был арестован.

Первый допрос и первое избиение в кабинете Берии. Боль, ужас и, главное, непонимание — что произошло? откуда эти дикие вопросы о Литвинове?[7]

Упрямое желание понять происходящее, мужество и чистота души помогли ему устоять в пыточных камерах Лубянки и самой страшной тюрьмы Сухановки… «Я остался самим собой», — написал он в одном из первых тюремных стихотворений. В неволе он продолжал размышлять, начал мыслить по-другому.

«Одержав победу на самой мучительной и опасной стадии следствия, я обрел чувство независимости по отношению к палачам и тюремщикам. Оно меня поддерживало и даже спасало в тюрьмах и лагерях. Однако надо было еще разорвать цепь зависимости от системы догматического мышления, от ложной идеологии, которая придает силу злодеям и лицемерам, но сковывает честных людей. Преодолев тоску одиночной камеры, испытав бремя подневольного труда в лагерях и ссылке, навыки и тяготы многолетней работы на вредном фабричном производстве, я постепенно постигал, что такое истинная внутренняя свобода человека, открытого всем ветрам жизни».

Внутреннюю свободу, впервые обретенную в тюрьме, он все полнее, все глубже осознавал уже в 60-е и 70-е годы. Мы обретали свою внутреннюю свободу примерно в то же время. Он помогал нам в этом.

Он вспоминал свое прошлое. Он исследовал новейшую историю России и Европы.

В том, что он писал, нас поражали и привлекали отвага освобожденной мысли, мужество беспощадного самопознания.

И при этом никакой сосредоточенности на себе: для него все время главное — искать, познавать правду, важную для всех.

Рассказывая и размышляя о прошлом, он постоянно думал о настоящем и возможном будущем. При этом в отличие от многих благородных, но безнадежно серьезных мемуаристов, Евгений Александрович обладал еще и живым чувством юмора. Все это привлекало к нему разных людей, прежде всего молодежь.

В его маленькой квартирке собирались и старые лагерники, из тех, кто ничего не забыл, но многому научился, студенты и аспиранты, зарубежные историки, итальянские коммунисты, американские политологи.

Он расспрашивал и рассказывал, думал вслух, увлеченный чьей-нибудь книгой или статьей, увлекал других слушателей. И безоглядно, щедро делился своими знаниями, воспоминаниями, мыслями.

Среди молодых он был своим и потому, что он оставался самим собой нестареющим юношей… Теперь уже можно сказать, что Евгений Александрович был одним из создателей-авторов самиздатовских альманахов «Память», журнала «Поиски».

В Англии были опубликованы документы из нацистского архива Министерства иностранных дел.

Евгений Александрович внимательно изучал донесения немецких послов из Москвы, сопоставлял их со своими воспоминаниями, разыскивал в исторической библиотеке, в архивах все, что можно было найти из советских документов того же времени, и решил историко-криминалистическую задачу. Он убедительно доказал, что тот, кого немецкий посол в Москве даже в секретных документах не называл по имени, а только «наш друг», через кого были установлены и поддерживались связи Гитлера с Молотовым и Сталиным, «прямые связи», минуя тогдашнего наркома Литвинова, — был Карл Радек…

Гнедина восстановили в партии автоматически, в 1956 году, тогда же, когда реабилитировали; он состоял на учете в партийной организации Исторической библиотеки, был там постоянным читателем, лектором, советчиком. Его любили сотрудники библиотеки, как любили его товарищи по лагерю, как любили редакторы и авторы «Нового мира».

Никто из руководителей библиотеки не пытался упрекнуть его ни за то, что он поехал в Ленинград на судебный процесс Бродского и подписывал письма против беззаконной расправы с поэтом (1965 г.), ни за то, что он выступил на собрании историков, защищая книгу Александра Некрича «22 июня» (1966 г.), которая к тому времени была уже изругана казенными историками, ни за то, что он поддерживал заявления Андрея Сахарова.

Но в 1979 году он принес в партийную организацию партбилет и заявление, что он не может оставаться в партии из-за идейных расхождений.

Тщетно все члены партийного бюро упрашивали его не подавать заявления. Этим он лишал себя не только возможности публиковать свои работы, но и лишался всех льгот, предоставленных старым членам партии и членам группкома литераторов. Более того, отказываясь от звания старого коммуниста, он отбрасывал единственный щит, который мог оградить от новых возможных преследований.

Некоторые приятели говорили: «Зачем вы так поступаете? Мы о многом думаем так же, как и вы, но молчим. Ведь такими жестами никому не поможешь. А вы уже столько настрадались…»

Но мягкий Гнедин оставался непреклонным.

Он всю жизнь писал стихи.

Мы не назовем его значительным поэтом. Но в нем жила поэзия. С юности он был неразлучен со стихами Пушкина, Тютчева, Блока, Ахматовой, Ходасевича, Пастернака. Знал много наизусть. Постоянно перечитывал. Истинно поэтическим был его душевный строй, стремление к гармонии.

Духовная и душевная поэтичность питала его мечты о преодолении хаоса, зла, о гармоническом обществе. Эти мечты привели его в партию.

Тем более мучительным было для него разочарование, тем более трудным было постепенное освобождение от иллюзий и надежд.

Жизнь Гнедина глубоко трагедийна. Высокий поэтический строй души помог ему устоять под пытками и в тюрьме обрести внутреннюю свободу.

Поэтический душевный строй воплотился и в его любви, в более чем полувековом браке. Надежда Марковна Гнедина — красивая, немногословная, сдержанная — была ему преданной, мудрой подругой и первым критиком его работ.

Мы любовались тем, как он смотрел на нее, как застенчиво, стараясь, чтобы незаметно, по-юношески ухаживал за ней, тревожно ее оберегал. Видя их вдвоем, мы внятно ощущали то, чего не описать, не пересказать, — живое тепло нестареющей любви.

В наши последние московские годы мы виделись особенно часто.

Обретая внутреннюю свободу для себя, он боролся за свободу других людей. В предисловии к его книге «Выход из лабиринта» Андрей Сахаров пишет:

«…в его книге нет (к счастью) окончательных решений, нет универсальных ответов, но есть главное — страстный поиск границы раздела добра и зла, осуждение подмены средств и целей, приведшей нашу страну к ужасам недавнего прошлого и к бюрократической, зловещей для всего мира стагнации в настоящем. При этом позицию Гнедина, ясно понимающего все негативные стороны нашей действительности, отличает выстраданный личный и исторический оптимизм».

* * *Р. В годы оттепели — в пору внезапных, крутых перемен, когда казалось, все колебалось, — многое двинулось. Иван Макарьев, Елизавета Драбкина, Антал Гидаш, Назым Хикмет, Варлам Шаламов, Евгений Тимофеев, Евгений Гнедин, люди, испытавшие тяжкие потрясения, пытались связывать начала и новую эпоху своей жизни.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мы жили в Москве"

Книги похожие на "Мы жили в Москве" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Копелев - Мы жили в Москве"

Отзывы читателей о книге "Мы жили в Москве", комментарии и мнения людей о произведении.