Андрей Румянцев - Валентин Распутин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

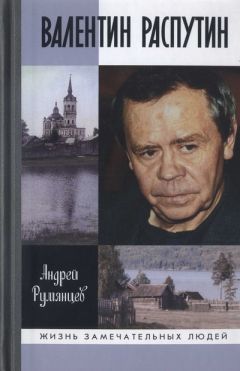

Описание книги "Валентин Распутин"

Описание и краткое содержание "Валентин Распутин" читать бесплатно онлайн.

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

«…Иркутск может гордиться тем, что из запустения и едва ли не из небытия Спасская церковь и Богоявленский собор полностью восстановлены — вот почему и можно говорить о их возрождении как о чуде, сравнимом лишь с чудом восстания из пепла. И когда приходишь сегодня на берег Ангары к месту, „откуда есть-пошёл“ Иркутск, и видишь сияющий золотом купол Спасской церкви и роспись на северном и восточном её фасадах, когда видишь поднявшееся, как два с половиной века назад, в прежнем виде шатровое возглавие над колокольней Богоявленского собора и радостно, празднично играющие, словно отсвечивающие загадочную жизнь ангарской воды, вставки изразцов, — просторно и светло поднимается в душе чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновлённости».

Не правда ли, написано без всякой оглядки на идеологических надзирателей? И уж совсем как предупреждение о неотвратимом наказании, людском или Божьем, за разрушение святынь звучат следующие слова писателя:

«Народ наш (и это не досужая выдумка автора) с обострённым вниманием следит за судьбами тех, кто в своё время, хоть и в качестве исполнителей, повинен был в уничтожении и забвении памятников старины, и всякое неблагополучие в их жизни готов принимать за законное возмездие. Даже при понятном преувеличении и желании выдать за действительное то, чего нет, стоит тем не менее помнить об этом стихийно и невольно живущем требовательном ожидании; люди хотят верить, что безнаказанности не существует».

Снаряжавшие русских Колумбов

Точно так же, без идейных предрассудков, писатель ведёт речь о роли иркутского купечества в возвышении своего города как культурного центра Сибири. Антон Чехов, проехавший сибирские города по дороге на Сахалин, выделил среди них один Иркутск, назвав его «превосходным» и «совсем интеллигентным». Но кто помог вчерашнему острогу на Ангаре стать культурным оазисом в ледяном краю?

«Разумеется, — пишет Распуган, — и здесь сплошь и рядом встречались типы, подобные персонажам из пьес Островского; разумеется, сказочные богатства невозможны были без грубой и нечистой практики своего ремесла — идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается». Но… «Многие из тех, кого мы называем толстосумами, были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные артисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачёва, ставшую позднее основанием Иркутского художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу городских общедоступных курсов. Можно бы назвать всё это блажью с жиру бесящихся и выставляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от неё столько пользы и когда бы не создавала она той особой и незаштатной обстановки, которая и выделяла Иркутск из многих и многих сибирских городов. Культурность его и интеллигентность были общепризнанны, средние и слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя…»

А вклад иркутян в освоение новых земель, в снаряжение знаменитых экспедиций! «Иркутские купцы Шелихов, которого Державин назвал „Колумбом русских“, и Баранов были в конце XVIII века первооткрывателями и основателями Русской Америки, осуществлявшими над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и политическое господство. Управление Российско-Американской компанией от начала до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьёва в пятидесятых годах XIX века, результатом которых было присоединение к России Амура, финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей — отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического общества, в сущности, направлялось всё исследование обширных и малоизученных восточных областей».

Совершенно не в духе того времени, когда создавался очерк об Иркутске, но зато в духе своего творчества, уже оценённого читателями, заканчивает писатель повествование:

«Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь на смену многим поколениям, создававшим ему благородную славу, разумно и твёрдо, во имя памяти о себе, отнесёмся к минувшему и сохраним то, что ещё осталось. Как бы ни чтили и ни прославляли мы наше время и общество, нельзя забывать, что они невозможны были без прошлого, без тех, кто трудами и подвижничеством, мученичеством и борьбой установил нас в жизни и дал родину, которой мы вправе гордиться. Пережитое не может быть тёмным — темно будущее, когда сдвинуто со своего места прошлое и когда настоящее, не имея твёрдого основания, требует подпорок».

«Не в духе времени» — сказано, собственно, не нами. Так оценила тогда, в начале восьмидесятых, работу писателя бдительная цензура. Почти юмористическую сценку по этому поводу обрисовал в своих коротких воспоминаниях Борис Дмитриев, подготовивший тогда же фотоиллюстрации к очерку.

«Материал решила опубликовать редакция альманаха „Ангара“. С волнением открыл я свежий номер его. Что за чепуха? Снимки напечатаны, а текста нет. Оказалось, что местные цензоры не пропустили очерк Распутина, потому что автор слишком тепло, с благодарностью написал об иркутских купцах-меценатах и с живым православным чувством — о городских храмах. Но то, что запретили к печати сибирские надзиратели, не побоялись пропустить их московские сослуживцы: очерк Валентина Григорьевича был опубликован вначале в газете „Советская культура“, а чуть позже, так сказать, триумфально пошёл по страницам других изданий.

Я сейчас вспоминаю, каких физических сил, какого упорства потребовала от писателя каждая глава книги „Сибирь, Сибирь…“. Вот забросили нас вертолётом в верховья Лены. Река эта поистине великая, она пересекает наши места от „священного моря“ до Ледовитого океана. Как её обойдёшь в рассказе о Сибири?

А начинается Лена с неширокого истока в непроходимом хребте, закрывшем Байкал с запада. До знаменитого озера отсюда — рукой подать. Забросили нас троих, Валентина Григорьевича, профессионального эколога Семёна Климовича Устинова и меня, в чёрное нехоженое мелколесье на вертолёте. Идёт проливной дождь. На берегу речонки укрыться нельзя, в резиновой лодке тоже, мы едва успеваем вычерпывать из неё воду. Поплыли. Все рюкзаки с вещами промокли, и мы сами — до ниточки. Льёт день, два, три. Во время дневных стоянок и перед ночным сном с огромным трудом затепливаем костёр, зажигая вначале спирт в баночке и разбрызгивая его на наколотые мокрые поленья. Высушиться не можем, сухого места для палатки на троих найти нельзя. Не буду рассказывать обо всём путешествии. Мы его, конечно, закончили, — с неприятными приключениями, с жестокой простудой. Валентин Григорьевич потерял тогда немало здоровья. Целый год после этого не вылезал из больницы».

Спасённая Катунь

И всё же: Сибирь, как никакая другая земля, даёт художнику возможность воспеть её небесными, омывающими душу словами. Валентин Распутин прекрасно использовал эту возможность. Сколько раз — на Алтае и в Русском Устье, в Тобольске и в Кяхте, на берегах Байкала и сибирских рек — он замирал в восторженной немоте, но, открыв какой-то чудесный ларец, находил точные, божественные слова и краски, чтобы описать земное чудо. Примеров не счесть. Вот он смотрит с вертолёта на просторы Горного Алтая и передаёт нам своё счастливое чувство землянина:

«И виделось сверху с каждым окином взгляда так далеко и чётко, будто и не ты смотришь, а через тебя изливается зрение неба. Дальние развалы лысых гор (только через час пойму я, что это были ещё не горы, а так, забава, разминка пред горами), копны сена в па́душках, сосновые и берёзовые ленты вдоль Катуни, по правому берегу ровный натяг Чуйского тракта и завораживающее цветом, огранкой, кипеньем, мощью и страстью, взмученное и кварцево-сияющее сбегание Катуни. Вот возле Манжерока, селения, прославленного туристской песней, бьётся она о порог, вот ходит продышными кругами, вот успокоилась, а вот опять в кудельном разлохмате набрасывается на валуны. И острова, острова… Низкие, наносные, каменные с отколами скал, голые и поросшие лесом, цельные и вправленные озерками, с песчаными пляжами и отвесными стенками, с причудливыми скальными фигурами и молодыми зелёными лежнёвками. Всё это стекает вместе с Катунью, всё многоголосо и слаженно звучит, зовёт к себе, приветствует, жительствует ярко и празднично в праздник лета, всё проплывает и наплывает музыкой зрения и слуха…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Валентин Распутин"

Книги похожие на "Валентин Распутин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Валентин Распутин"

Отзывы читателей о книге "Валентин Распутин", комментарии и мнения людей о произведении.