Андрей Румянцев - Валентин Распутин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

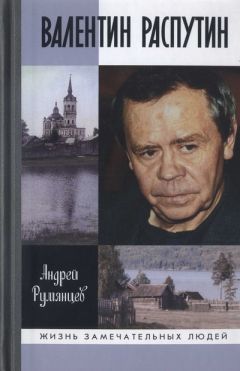

Описание книги "Валентин Распутин"

Описание и краткое содержание "Валентин Распутин" читать бесплатно онлайн.

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

«Дорогая Любовь Дмитриевна!

Совершенно случайно Ваше письмо застало меня дома в хвори, поэтому так скоро я и отзываюсь на него.

Фотографии высылаю, их, я думаю, будет с избытком. Те, что отыскал на скорую руку из театральных программок, тоже здесь. Перечислить же, где, в каких театрах шли мои спектакли, не могу, шли они в очень многих местах, в том числе за границей, и тоже немало. Афиши я не сохраняю, рецензии тоже. Если обяжете и если что нужно, впредь из появляющегося, кое-что стану высылать.

Чем был рад… Всего Вам доброго! В. Распутин. 16 октября 1984 г.».

«Уважаемая Любовь Дмитриевна!

Разбирая свои бумаги, я нашёл кое-что, относящееся к моей работе для театра, что, быть может, Вам пригодится. Ежели же нет, возвращать не нужно, выбросьте в мусор.

Всего Вам доброго! С уважением В. Распутин. 9 ноября 1984 г.».

Глава четырнадцатая

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ, СИБИРЬ?

Сказ о граде Иркутском

В восьмидесятых годах Распутин создал книгу, которую можно назвать уникальной, энциклопедической, занимательной — любое из этих определений подойдёт к ней. Я имею в виду уже упоминавшийся художественно-публицистический сборник «Сибирь, Сибирь…».

О суровом и великом крае от Урала до Тихого океана написано немало сочинений — этнографических, научных, учебных, не говоря уже о художественных произведениях. Но не было до книги Валентина Распутина изданий, в которых бы документально выверенно и занимательно рассказывалось не только о многовековом освоении обширной и труднодоступной земли, но и о духовном окормлении и культурном возвышении её. Да как, с каким сердечным жаром и с какой любовью к этому скрытному и распахнутому, неприветливому с виду и отзывчивому на ласку, скупому и щедро одаривающему за труды и терпение краю! И ещё: с какой надеждой на великое будущее Сибири и с какой горячей просьбой к современникам и потомкам беречь её!

«Нет, всё здесь задумывалось и осуществлялось мерою щедрой и полной, точно с этой стороны, от Тихого океана, и начал Всевышний сотворение Земли и повёл его широко, броско, не жалея материала, и только уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкраивать и мельчить…

В каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его родины. Мы невольно несём в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертность Ясной Поляны и Старой Руссы. В нас купиной неопалимой мерцают даты наших побед и потерь. И в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надёжную и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это возвышение, мы представляем смутно, но грезится нам сквозь контуры случайных картин, что это будет нечто иное и новое, когда человек оставит ненужные и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалёких времён, возьмётся наконец не на словах, а на деле радеть о счастливо доставшейся ему земле».

Книга с самого начала задумывалась писателем как богато иллюстрированное фотографиями повествование о подвижниках освоения Сибири, её первых иерархах, корифеях науки и культуры, которых она вывела в жизнь, природных и рукотворных сокровищах, поражающих мир. Автором снимков стал талантливый иркутский фотохудожник Борис Дмитриев, врач по образованию и бывалый, неутомимый путешественник по своей натуре.

«Мы с Валентином Григорьевичем совершили множество близких и дальних экспедиций на самолётах, поездах, морских и речных судах, даже на небольших моторных и надувных резиновых лодках, — рассказывал в одной из публикаций Борис Васильевич. — Десять лет постоянных странствий. Для меня каждая поездка с Распутиным была отрадой. Моя работа — во время путешествия найти достойный кадр, очаровать Сибирью зрителя, как очарован ею сам. А для Валентина Григорьевича, я понимал, задача сложней. Сколько часов провёл он в архивах сибирских городов, сколько потратил времени, чтобы найти старожилов и выслушать их! Да и написать об увиденном и услышанном по-распутински — делать это бегом, наскоро он не привык».

А начиналась книга с очерка об Иркутске. Слово «очерк» имеет какой-то газетный оттенок; в сочинениях этого жанра редко ощутишь поэзию, художественную красоту. Очерки, составившие книгу «Сибирь, Сибирь…», — исключение из этого правила. В них есть, разумеется, и документальные сведения, и свидетельства исследователей Сибири, русских и зарубежных писателей, бывавших здесь. Но рассказ самого автора о земле, где он родился и вырос, озарён таким душевным светом, таким благодарным чувством, что кажется, будто кто-то незримый и вещий диктует ему единственные, незаёмные, редкостные слова. Сыновнее признание Иркутску — первое подтверждение этому.

«Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему, — признаётся писатель. — Приходится этот час на раннюю пору летнего рассвета, когда ещё не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взнятые из недр своих, запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, в редкую и недолгую тишину не погубил машинный гул. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где не столько в ветхости и разоре, сколько в службе пока и красоте сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать первые шаги по низкой и тёплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на сто лет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности, всё вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих иногда перед глазами, как огромные неряшливые заплаты, новых каменных зданий, не замечаешь сегодняшних примет — ты там, в этом мире более чем столетней давности».

Как человек, проживший в Иркутске четверть века, могу засвидетельствовать: подлинный дух старинной Сибири витал и в наши дни в деревянных улочках, лепившихся к берегу Ангары за бывшей Тихвинской площадью, к Иерусалимскому кладбищу, к Байкальскому тракту, начинающемуся ещё в городе. Казалось, здесь, в сухих и тёплых двориках, на людных дружеских посиделках только и могли звучать стародавние были, толки об иркутских пожарах, отмеченных в городских летописях, и песня о Ермаке «Ревела буря, гром гремел…». Валентин Григорьевич словно бы объяснял это ощущение:

«Дерево имеет редкую способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лучше сказать, это способность передавать нам память наших предков. Камень более недвижен и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах, где-нибудь среди бывших Красноармейских, а до того — Солдатских улиц, не так уж и трудно представить себе старый Иркутск, предположим 30–40-х годов XVIII века, когда город разросся и вышел за стены острога».

Оценивая красоту старинных деревянных зданий Иркутска, писатель взял в «соавторы» авторитетного специалиста. «Я был во многих городах и столицах разных стран и могу сказать, что такой деревянной архитектуры, такой изумительной резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном уголке мира», — отозвался о нашем городе художник Илья Глазунов, известный знаток и защитник русской старины, имея в виду в первую очередь барочную резьбу, которой выделяется Иркутск из всех без исключения городов.

Но и каменная застройка столицы Восточной Сибири поражала гостей всегда. Чего стоит центральная улица города — Большая, протянувшаяся от предместья до Ангары, до красивейших сооружений на её берегу: величавого Белого дома, бывшей резиденции генерал-губернатора, здания краеведческого музея, памятника императору Александру Третьему. Как оценивали город, если можно так сказать, одевшийся в камень, — об этом Распутин привёл свидетельство давнего именитого путешественника.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Её можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастие потомков, может требовать уважение и внимание чад своих». И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

К тому времени, когда создавался очерк, местной епархии удалось восстановить оба храма, частично разрушенные в 1930-е годы. С каким воодушевлением говорит писатель о справедливости, редкой тогда по отношению к православной вере, можете судить сами:

«…Иркутск может гордиться тем, что из запустения и едва ли не из небытия Спасская церковь и Богоявленский собор полностью восстановлены — вот почему и можно говорить о их возрождении как о чуде, сравнимом лишь с чудом восстания из пепла. И когда приходишь сегодня на берег Ангары к месту, „откуда есть-пошёл“ Иркутск, и видишь сияющий золотом купол Спасской церкви и роспись на северном и восточном её фасадах, когда видишь поднявшееся, как два с половиной века назад, в прежнем виде шатровое возглавие над колокольней Богоявленского собора и радостно, празднично играющие, словно отсвечивающие загадочную жизнь ангарской воды, вставки изразцов, — просторно и светло поднимается в душе чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновлённости».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Валентин Распутин"

Книги похожие на "Валентин Распутин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Валентин Распутин"

Отзывы читателей о книге "Валентин Распутин", комментарии и мнения людей о произведении.