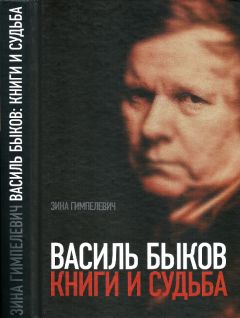

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Может, и так. А может, и нет.

«Как старик сдвинул горы»

История, как известно, ничему не учит, но она и не запрещает у себя научиться тому, кто хочет чему-нибудь научиться.

Василь Быков«Ходоки», 1999–2000, 2003[378]

История создания и публикации первого и второго сборников «Пахаджане» («Ходоки») полностью повторяет историю публикации книги «Стена». Большая часть произведений, вошедших в первую книгу «Ходоков», была написана во время пребывания автора в Финляндии и Германии (по приглашению ПЕН-клубов этих стран). Другое легко подмечаемое сходство — широкое использование приемов экзистенциализма. Сборник «Ходоки» продемонстрировал еще раз очевидный факт: несмотря на то что Быков «врос» в экзистенциализм относительно давно (или родился «стихийным экзистенциалистом»), его развитие в нем и одновременно развитие этого философского и литературного направления в его произведениях двигались широкими и энергичными шагами.

В этом отношении комментарий, сделанный в шведской газете 22 января 2001 года о том, что Быков является «последним профессиональным писателем-реалистом в Европе», кажется крайне поверхностным[379], в чем читатель, надеюсь, не раз имел возможность убедиться на протяжении этой книги.

Отличительные особенности сборников «Ходоки» — их жанровая однородность (все входящие в них произведения — притчи), а также построение в соответствии с хронологией написания этих притч. Несмотря на то что притча, частично уходя корнями в фольклор, не могла не быть близка крестьянскому сыну, эзопов язык «Ходоков» имеет гораздо больше исторических предков. Все персонажи сборника (люди и животные) говорят эзоповым языком, но сам эзопов язык отнюдь не является открытием для белорусской литературы. А. Макмиллин не так давно говорил о широком использовании эзопова языка белорусской литературой, например в 1920-х годах[380]. Следует отметить, однако, что большинство писателей того времени использовали приемы эзопова языка в поэзии, тогда как Быков работает исключительно в прозе.

Несмотря на то что мы часто ассоциируем притчу с христианством, этот литературный жанр был высоко развит у всех древних народов. Во время исследования этого предмета я натолкнулась на китайскую притчу, написанную Лиу-Жи во времена династии Хан (206 г. до нашей эры), которая близка нашей теме по смыслу, морали и литературному построению. Она называется «Как старик сдвинул горы». Главный ее герой — пожилой человек по имени Ю-Гонг (буквальный перевод — старый дурак), дом которого стоит напротив двух гор, блокирующих дорогу, поэтому все, кому нужно переехать на другую сторону, должны двигаться в объезд. Ю-Гонг собрал семью и соседей и предложил им снести гору. Те согласились и взялись за работу, которая другим людям, особенно Жи-Соу (буквальный перевод — мудрый старик), казалась совершенно бесполезной. Жи-Соу (мудрый старик) обвинил Ю-Гонга (старого дурака) в глупости его замысла, так как в настоящее время он невыполним. Ю-Гонг ответил, что, вероятнее всего, ему не удастся закончить начатый труд до своей смерти, и он полностью это осознает; однако, добавил он, «эти горы больше не вырастут, а мои сыновья, внуки и правнуки растут, слава богу. Вот им и заканчивать эту прямую дорогу, которая им пригодится в будущем». Мораль притчи, отражающая заботу старших о будущих поколениях, проходит через большинство притч Быкова.

Притча пришла в европейскую цивилизацию через Средиземноморье, сначала через Старый, а потом и Новый Завет: древние пророки (Старый Завет), а следом и новозаветные Христос и апостолы часто изъяснялись притчами. Так, древнее проповедническое искусство раввинов (учителей) было блестяще продолжено Иисусом и его последователями.

Этот жанр любили Сократ и Аристотель, но не только они: греческие и римские философы, ораторы, политики в свое время использовали притчу в качестве и литературного жанра, и политической (часто ораторской) формы воздействия на людей. Притча — это обычно короткий рассказ или даже анекдот, где описывается явление, из которого можно вынести религиозное или нравственное поучение. Из этого вытекают два основных типа притчи — назовем их «религиозная» и «нравственная». Первый тип — в таком виде, в каком он нам знаком по Новому Завету, — превалирует над вторым, который мы можем определить как «классическую» притчу, которая вышла из литературы и обслуживает большей частью атеистов и агностиков. Трактовка первичного зла — основное отличие между двумя типами притчи, религиозной и светской. Добрый христианин, например, не посмеет задать «праздный» вопрос о происхождении зла в мире, так как он должен знать ответ в полном соответствии с канонами той конфессии, к которой он принадлежит. Так, принимая двойственность концепта добра и зла, многие христиане убеждены в конечной победе добра над злом. Те же люди, которые выросли вне лона христианской церкви, часто не согласны с ее постулатами как о происхождении зла, так и о его обязательном, конечном поражении в борьбе с добром.

В конце XIX столетия религиозная и нравственная притчи делились на три вида. Первый вид — подобие, сходство — самый сжатый вид притчи, который по размеру напоминал или анекдот, или краткий рассказ: каждый понимал соотнесенность морали такой притчи с каким-либо бытовым явлением. Второй вид назывался «актуальной притчей» и по размеру походил на обыкновенный рассказ. Сюжет такой притчи основывался на придуманном событии, которое кажется правдоподобным. Третий вид определялся как «притча примера», что вытекало из намерения автора или рассказчика/проповедника выделить определенное событие в качестве хорошего примера или образца для поведения. Этим качеством последний вид значительно отличается от первых двух, которые построены не на выделении предмета, а на аналогии.

Василь Быков использует все три вида притч.

Так что же это за притчи? Несмотря на то что в числе их героев есть не только люди, но и представители животного мира, а также на то, что действие их происходит часто в неведомых странах, а то и на неизвестных островах, — читатель безошибочно соотносит их содержание не только с вечными и общечеловеческими проблемами, но и с тем, что происходит в сегодняшней Беларуси, из которой писатель оказался фактически изгнан.

В них — боль, понимание, мудрость и бессилие что-либо сделать.

Только — наставить. Показать, что не так, и объяснить почему. Предостеречь. Выход?.. Советские функционеры всех мастей обожали твердить, что критика должна быть конструктивной. То есть требовали показать выход там, где — и они это прекрасно сознавали — его никак не может быть. Вернее, он был, но, чтобы им воспользоваться, требовалось поменять или систему, или, как тогда говорили, «человеческий материал».

Система считалась незыблемой и сколоченной на века. «Человеческий материал» и так был покорежен донельзя: революцией, Гражданской войной, коллективизацией, террором и т. п. На языке 30-х годов это называлось «перековка». Под разными именами, насильственными методами или путем тотального охмурения народных масс продолжалась она и дальше.

Отчасти перековавшись, отчасти подчиняясь традициям и опасаясь перемен, население бывшего СССР не торопилось приветствовать реформы. Это касалось не только Республики Беларусь, но в Беларуси откат к прежнему оказался одним из самых стремительных.

Фактически белорусы сами на себя нацепили ярмо диктатуры.

Смириться с этим нелегко. Отсюда — горечь быковских притч.

Диктатура — и люди. Страх, глупость, терпеливость, алчность, покорность, стадность, предрассудки, неспособность заглянуть в завтрашний день — вокруг всего этого и строятся сюжеты притч Быкова.

Вот некоторые из них. Самая первая — «Стая уток». Старый утиный вожак готовит свою стаю к перелету на юг. Накануне дня перелета его стая, у которой еды было немного и летом, нашла отходы индустриального предприятия, которые спускались к ним в заводь, и стала с удовольствием ими питаться. Очень скоро все утки отказались следовать за вожаком, решив перезимовать дома, так как отходы им понравились, да и не хотелось отправляться в опасную дорогу. Вожак, стараясь их убедить, предсказал гибель всей стае, которая вскоре и произошла. Мораль этой притчи проста: даже мудрый лидер не может уберечь свой народ от гибели, если он не в состоянии убедить его в своей правоте и народ не готов к горькой правде его слова.

«Кошка и мышка». Это вторая притча, очень короткая, всего три странички, и по форме она соответствует первому типу жанра — подобие, сходство. Это история молодой мыши, которая достаточно наивна, чтобы верить в существование «хороших» котов. Аллегория «кошка и мышка», безусловно, раскрывает историю белорусской интеллигенции (мышка). Она верит в возможность свободы и справедливости или даже в собственное везение, а также в возможность выжить в условиях, в которые попала при диктатуре тирана (кошка). Конечно, кошка, наигравшись с мышкой, съедает ее. Мораль этой истории тоже проста: кошка — заклятый враг мышки, и, попав однажды в ее когти, мышке оттуда уже не выбраться.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.