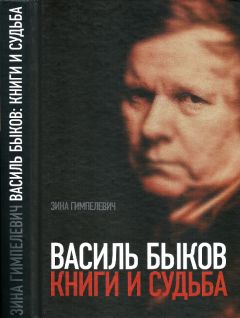

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Партизанские отряды были многонациональны по своему составу. Однако белорусов в рядах народных мстителей было подавляющее большинство — 71 %. Далее самую многочисленную группу составляли русские 19 %, украинцы — почти 4 %. В рядах партизан Беларуси сражалось почти 30 тысяч евреев. В наше время появилось немало публикаций об антисемитизме, процветавшем якобы в партизанских формированиях. Факты антисемитизма были среди партизан. Однако они пресекались комиссарами, политработниками, партийными органами. Открыто и остро они критиковались в партизанских рукописных журналах и стенных газетах.

И все же фактов спасения евреев даже ценой своей жизни и жизни своих родных было несоизмеримо больше. Толерантное и добросердечное население Беларуси, проживавшее веками в добрососедстве с евреями, оказало огромную помощь этому преследуемому нацистами народу. Евреям помогали бежать из гетто, укрывали в своих домах, выдавали за своих родственников, воспитывали еврейских детей как своих родных, принимали в партизанские отряды, давали оружие. В Налибокской пуще действовали еврейский партизанский отряд Тувье Бельского и отряд № 106 Шолома Зорина. В наши дни более 500 граждан Беларуси удостоены почетного звания Праведника народов мира за спасение евреев в годы нацистских преследований. Ежегодно бывшие партизаны-евреи приезжают в Беларусь, чтобы поклониться своим спасителям или их наследникам, посетить деревни, где они нашли приют и вторую семью.

В еврейских отрядах Беларуси к концу войны насчитывалось около 30 000 бойцов, что составляет невероятно высокий процент, учитывая 800 000 погибших и ту часть белорусских евреев, которые были призваны в армию до начала или в первые дни войны. Во всяком случае, понятно, почему первая сеть партизанских отрядов и подпольщиков состояла в значительной мере из еврейского населения, Очень скоро все другие сегменты населения этой республики приняли активное участие в партизанской войне с оккупантами.

Общее сопротивление оккупантам в Беларуси, несмотря на спонтанность явления, довольно скоро приняло широкий размах. Сопротивление проявлялось в самых разных формах. Ширилась как индивидуальная, так и групповая война с захватчиками, выражавшаяся и в неповиновении, и в вооруженных атаках на врага. С такой же скоростью стали расти не имевшие отношения к еврейскому сопротивлению партизанские подразделения: туда стекались военнопленные, бежавшие из лагерей, а также окруженцы. Из-за стремительного и успешного немецко-фашистского наступления на Беларусь, а также бездарного военного руководства СССР в начале войны и острой нехватки оружия у советских солдат (значительная часть Советской армии находилась в состоянии перевооружения, когда старое оружие было сдано на склады, а новое еще не доставлено) на территории Беларуси оказалось большое количество военнослужащих, которые не смогли выйти из немецкого окружения, и военнопленных. Уже к концу июля 1941-го партизанское движение насчитывало почти шестьдесят независимых групп, в каждой от двадцати до сорока человек, которые, в свою очередь, делились на звенья по пять человек. Если сначала это движение было спонтанным — его составляли беглецы из гетто и лагерей военнопленных или объединения местных окруженцев, — то к середине 1942 года советское центральное правительство осознало ценность явления партизанской войны с оккупантами и начало подготовку партизан на свободной от врага территории. Еще в апреле 1942 года Центральный Комитет Коммунистической партии СССР выпустил резолюцию, учреждающую Особый белорусский центр по подготовке партизан; только в районе Владимира почти 3000 человек прошли такую подготовку. Центральный штаб Советских Вооруженных сил в апреле 1942 года взял на себя руководство центральным штабом партизанского движения в Беларуси (возглавляемым П. К. Пономаренко с мая 1942 года). В это время в Беларуси уже насчитывалось 430 подразделений партизан, в которых находилось восемь тысяч бойцов. В сентябре 1942-го был учрежден Особый штаб партизанского движения Беларуси под командованием П. З. Калинина. Белорусская партизанская школа, сформированная в ноябре 1942 года, была реорганизована в Центр по подготовке резервистов в сентябре 1943-го. К этому времени было достигнуто полное понимание стратегического и тактического значения белорусского партизанского движения, и советские правительственные органы предоставили свою идеологическую, финансовую и военную поддержку «республике-партизанке».

Как мы уже говорили, партизанские группы образовывались и действовали по армейскому принципу. Самым большим образованием была партизанская бригада, в которую входило от трех до десяти отрядов. На территории Беларуси активно действовало 199 бригад, каждая из которых покрывала один или два района. В то же время в районах Минска, Могилева и Витебска действовало тринадцать военных партизанских групп, которые численно не отличались от бригад; однако эти группы выделялись значительно лучшей военной подготовкой, снабжением и вооружением по сравнению с большинством бригад.

Успех партизанского движения явился также залогом освобождения Беларуси от оккупантов. Партизаны контролировали 60 % территории республики уже к концу 1943 года. К этому времени они успешно противостояли не только полиции и службе обороны оккупантов, но и регулярной гитлеровской армии. Кроме десяти отдельных германских дивизий СС, военно-воздушных сил и танковых дивизий, целые три действующие регулярные армии были постоянно вовлечены в борьбу с белорусскими партизанами. Партизаны уничтожили 220 укреплений и гарнизонов врага, 211 000 километров железнодорожных путей, 2172 поезда с боеприпасами, 295 железнодорожных мостов, 6 бронепоездов и 32 водонапорные станции. Партизаны поддерживали тесную связь с белорусским подпольем, которое было особенно сильным в городах и городских поселках. Так, около 70 000 белорусов приняло активное участие в освободительном движении подполья. В западной части Беларуси активно действовала уже упомянутая Армия Крайова, роль которой в освобождении от гитлеровских захватчиков территории Польши и примыкавшей к ней территории исторической Беларуси также не должна преуменьшаться. Хотя, как уже было сказано, не следует забывать и о темных пятнах на доблестных знаменах этой армии, когда она обращала штыки против белорусских граждан православного и в особенности еврейского происхождения. Подобные явления были результатом не только политики польского правительства в изгнании, но и обычной бытовой нетерпимости к «чужим», некатоликам. Большинство населения исторической Беларуси, несмотря на единичные конфликты, повсеместно оказывало поддержку партизанам в их трудной борьбе с фашизмом.

Умудренный военным и послевоенным опытом, близким знакомством с современным бытом Германии и Финляндии (в свое время врагами СССР), а также с детьми белорусских коллаборантов, а через них и с чаяниями и разбитыми надеждами их родителей, Василь Быков в частном разговоре однажды сказал: «Удивительно, как нынешние немцы не похожи в массе на тех, с которыми мы воевали. Да даже и те, что пришли тогда… Ведь если бы они с ходу не стали так по-зверски относиться к белорусам, то и белорусы, возможно, также бы проглотили уничтожение своих евреев, как и все другие нации». Тут я ему рассказала историю моей прабабушки, которую как-то рассказала мне мать. Маме было 14 лет, когда в связи с наступлением фашистов вся семья уходила из ее родного городка Бобруйска, и она помнит, как моя бабушка (погибшая в эвакуации) умоляла свою мать уйти с ними. Пожилая прабабушка (женщина моих сегодняшних лет), видимо, не рассчитывала на свои ноги, а может быть, не хотела обременять семью с годовалым ребенком на руках (всего там было четверо детей) и отвечала бабушке так: «Ну что ты, доченька! Никуда я не пойду, да и вам не советую! Немцы — культурные люди, это не то что большевики… У нас на квартире жило несколько солдат армии Вильгельма в ту войну: хорошие люди, поверь мне! Да и язык у них понятный. Хотите уходить, я вас удержать не могу — ну идите, если хотите, а я нет, не пойду. Да и за домом присмотрю. Идите с Богом, только недалеко». Мама всегда завершала этот рассказ тем, что бабушка до последнего дыхания не могла себе простить, что оставила свою мать фашистам. Быков, выслушав эту историю, печально кивнул головой и сказал: «Да, историю нельзя повернуть вспять».

В коротких романах «Круглянский мост», «Обелиск», «Волчья стая» и «Пойти и не вернуться», равно как и в других работах, Василь Быков и не пытался поворачивать историю вспять. Он просто и человечно развернул ее к нам такой стороной, что мы, читатели, теперь в состоянии понять, как действовал кровавый молох в те смутные времена по отношению к физически самому слабому и уязвимому слою населения — женщинам и детям, главным героям этих четырех романов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.