Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

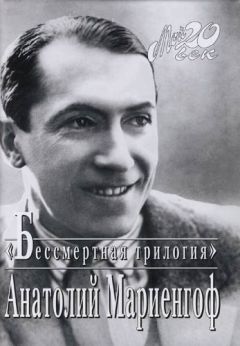

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

— Можно, — сказал он, — написать чудный рассказ, как я нашёл эти свечи на Корабельной стороне. Клянусь тенью Христиана Андерсена».

Сам Паустовский раскрашивал гуашью флаги разных государств и позже признавался: «Если бы не Луговской, то ничего путного бы у меня не вышло. Он великолепно знал рисунки и цвета флагов всех государств, даже таких как “карманная” республика Коста-Рика».

Пили, пели, едва угомонились.

Утром Паустовский удивлялся: «Луговской встал раньше всех и, свежий, чисто выбритый, озабоченно растапливал камин».

Луговской говорит ему:

— После завтрака мы поедем в горы, за Долоссы. Я сговорился с одним отчаянным парнем — шофёром. День короткий. Дорога головоломная, обратно в ночь не поедем.

«Так оно и случилось. Мы ночевали в машине в лесу над пропастью. В нескольких шагах от нас смутным белеющим морем казалось облачное небо. Оно поднялось из пропасти и почему-то остановилось рядом с нами. Иногда облачный туман подходил к самой машине, ударялся о неё и взмывал к вершинам деревьев, как бесшумный прибой».

Заночевать в лесу… над пропастью. В Крыму, зимой, в 1939-м…

Готовое стихотворение!

Мало Луговскому пропастей было за последние времена — но что-то потянуло ещё раз. Быть может, пытался себя заговорить таким образом: год начнём у самого обрыва — а дальше обрывов не будет.

И угадал.

1 февраля 1939 года Луговской получает орден.

То есть не он один.

Массовый террор прекращается, и переживших нервные перегрузки литераторов награждают купно, к награде представляют сразу 172 инженера человеческих душ.

Все фамилии пропускают через ведомство Лаврентия Берии, оттуда сообщают, что имеют компрометирующие материалы на часть представленных к награде. На Толстого Алексея Николаевича. На Асеева. На Катаева. На Леонова. На Павленко. На Светлова. На Каменского. И на Владимира Луговского.

Сталин отодвинет эти папки — хватит уже «врагов народа». Никого из названных больше не тронут. Может, заодно вождь вспомнил, как Луговской за него неудачно тост поднимал. А может, и нет. Там, на встрече, были другие, что поднимали удачно. Это их не спасло.

Литераторов награждают тремя разными наградами, расставив по ранжиру.

Одних — орденом Ленина: Шолохова, Асеева, Фадеева, Катаева, Павленко, Тихонова…

Вторых — орденом Трудового Красного Знамени: Всеволода Иванова, Леонова, Паустовского, Кирсанова…

И, наконец, третьих — орденом «Знак почёта»: Каменского, Антокольского, Инбер, Луговского и, кстати, трёх его уже дослужившихся до наград учеников — Алигер, Симонова и Долматовского.

У последнего, стоит уточнить, год назад, 28 марта 1938 года, был арестован отец — член Московской коллегии адвокатов, доцент Московского юридического института, профессор Арон Моисеевич Долматовский. С молодым поэтом Долматовским многие прекратили общение тогда и обходили его стороной — но не дядя Володя, тот вёл себя ровно противоположным образом.

Теперь обрадованные Долматовский и Луговской искренне убеждены, что отныне они — на хорошем счету.

Пусть и не на самом лучшем — Тихонова и Кирсанова оценили выше.

Но, что скрывать, Луговской всё равно счастлив — счастье это было огромным, шумным, орденоносцы узнавали о своём награждении из свежей «Правды» и шли с шампанским из дома в дом, как уже пару лет не ходили: Господи, весь этот кошмар минувших двух лет закончился. А то, что «Знак почёта», а не орден Ленина — так тут, в конце концов, грех жаловаться: помнится, Бухарин называл его в одном ряду с Борисом Корниловым и Павлом Васильевым — и где они теперь, и Корнилов, и Васильев, и сам Бухарин? А Луговскому звонят из Кремля и говорят: «Спасибо вам, товарищ Луговской, за вашу молодёжь!» — так оценивают его литинститутовскую поросль. А 7 февраля он идёт к Спасской башне и оттуда в Кремль, где ему вручает орден сам дедушка Калинин, и он снова пьёт шампанское на банкете, запивает водкой и косится на первую в его жизни и очень весомую государственную награду. Фадеев подмигивает: «Я же тебе говорил, Володя! Я же тебе говорил, что всё исправится!..»

Луговской обнимается с учениками: что, деточки, доросли до учителя?

Обыденный кошмар той эпохи в том, что 20 февраля 1939 года — меньше чем через две недели после получения сыном ордена — Арон Моисеевич Долматовский был расстрелян. О чем сына тогда, естественно, не уведомили.

Ранней весной Луговской снова уезжает в Крым — теперь уже не прячется, теперь — заслужил.

«Мы ехали из Ялты в Севастополь, — вспоминает Паустовский. — Сумерки застали нас около Байдарских ворот… Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно угоревшие, как сквозь сон.

Когда мы спускались с гор по северному склону, Луговской показал мне на небо, я увидел в самом зените на немыслимой высоте, должно быть за пределами земной атмосферы, какую-то серебристую рябь и тончайшие белые перья. Они играли пульсирующим, нежнейшим светом.

— Это загадочно светящиеся облака, — сказал Луговской. — Они сложены из кристаллов азота и похожи на оперение исполинской птицы. Говорят, что они приносят счастье».

Оттуда перебрались на катере с матросами в Севастополь.

«Луговской сел на старый адмиралтейский якорь, валявшийся на берегу возле одинокого пристанского фонаря… — пишет Паустовский. — Тихо запел. Он пел для себя…

Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, отошли уже довольно далеко. Они услышали голос Луговского и остановились. Потом медленно и осторожно вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помешать, прямо на землю, обхватив руками колени…

Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте и томился, не в силах рассказать о горечи любви, обречённой на вечную муку…

Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам:

— Какой человек удивительный. Кто же это может быть?

— Похоже, певец, — ответил из темноты неуверенный голос».

ИНТЕНДАНТ 1-ГО РАНГА

Через неделю после вторжения Германии в Польшу, 7 сентября 1939-го, Луговскому присуждено очередное воинское звание. Приказ Климента Ворошилова.

Долматовский писал: «Луговской получил три шпалы на петлицы и очень гордится этим. Военная форма ему идёт, он это знает и немножко красуется».

О том же писал другой его ученик, Наровчатов: «Как влитые сидели на нём шинель, гимнастёрки, бриджи. Фуражка с лакированным козырьком посредине лба. В сапоги глядись, как в зеркало… Интендант 1-го ранга, но, конечно, именовал он себя полковником. Весь в ремнях. Удивительно внушительный вид».

Интенданту 1-го ранга тут же предоставили возможность оправдать доверие партии и правительства.

Группа из четырёх литераторов — Пётр Павленко, Борис Левин, Долматовский, Луговской — получает приказ выехать в Смоленск.

«Пятнадцатого сентября в Смоленске, — вспоминает Долматовский, — бригадный комиссар Абрамов вызывает нас вдвоём с Луговским. Нам предложено написать песню, с которой советские войска могли бы, если окажется необходимым, перейти границу и освободить из-под панского гнёта Западную Белоруссию и Западную Украину».

Проще говоря, оккупировать часть Польши, чтоб вся она не досталась фашистской Германии — причём ту часть, что в основном была потеряна Советской Россией в результате русско-польской войны 1920 года.

В краткие сроки Луговской и Долматовский сочиняют боевые куплеты для того, чтобы воевать было веселей: «Белоруссия родная, Украина золотая, / Ваши светлые границы мы штыками оградим, / Наша армия могуча, мы развеем злую тучу, / Наших братьев зарубежных мы врагу не отдадим».

Песню про злую тучу назовут «Марш красных полков», и она будет петься во всех частях.

Границу поэты переходят в составе кавалерийских частей генерала Черевиченко.

«Мы словно сотню книг / в ту ночь перечитали. / В такую одну ночь / вмещаются года. / Ты, армия моя, / идёшь в броне и стали, / На башнях верный знак — / счастливая звезда». — Луговской чувствует себя на войне в своей шкуре, в своём месте, он по-гумилёвски упивается — тем более на такой стремительной, победоносной войне, где все рубежи рассыпаются при виде советских танков.

Уже в 1939 году он сделает целый цикл хороших, империалистических стихов.

«Вынув пистолеты, /мы входим в дом. / Зайчики играют на серебряной посуде. / За тяжелоногим дубовым столом / Час тому назад сидели люди… / В зеркале застыл ещё туманный след, / Жизнь чужая /медлит, /замирая слабо… / Где она оборвана — мне дела нет, — / Дом предназначен для нашего штаба».

Или другое, такое же, даже не по-гумилёвски, а по-багрицки почти сладострастное:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.