Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

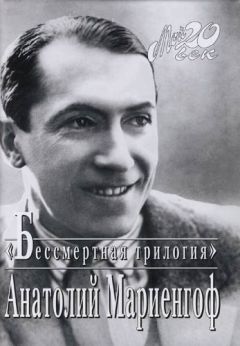

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

Я опять обращаюсь к Вашей человечности, к памяти о наших старых днях, когда мы так много давали друг другу. Ответьте мне, напишите письмо».

Здесь можно сказать так: Луговской был человек эмоций ярчайших, но коротких. Любовные его отношения вполне напоминают поведение неизлечимого алкоголика — в который раз давая самые серьёзные обещания и себе, и близким, он всякий раз неизбежно срывается.

А можно сказать иначе: Луговскому было ужасно плохо, и он искал защиты у самых близких людей — заботясь о ребёнке Черновой и взывая, в случае Ирины Голубкиной, к матери своей дочери.

В конце концов, может быть, он одновременно любил и Сузи Чернову, и Голубкину Ирину…

Или такого не может быть?

ЗАГОВОР УЧЕНИКОВ

Насколько возможно успокоив дыхание, Луговской пишет пояснительную статью «О моих ошибках», которую в июньском номере за 1937 год публикует журнал «Знамя»: «“Жестокое пробуждение” — это прощание с прошлым, прощание с любимой женщиной, в образе которой сквозят черты России, но которую отнюдь не следует отождествлять с Россией. Стихотворение полно противоречий, но я не думаю, что можно найти ненависть в таких строчках…»

Особое иезуитство литературной жизни тех времён состоит, например, в том факте, что осенью того же года секция поэтов Союза писателей в лице Суркова, Голодного, Кирсанова и всё того же Алтаузена поручит написать Луговскому статью про Маргариту Алигер совместно… с Жаровым. Сначала эти двое комсомольцев чуть не спихнули Луговского в яму, а потом говорят: работать будем в одной упряжке, брат, да? Ты же брат нам? Или как ты считаешь?

Да никак не считаю.

Статью Луговской с Жаровым не будет писать.

Зато в 1937-м Луговской переезжает из маленькой квартирки на первом этаже в доме Герцена, где ютился с матерью, в престижнейший писательский дом в Лаврушинском переулке — большая квартира на седьмом этаже.

Ежедневно Луговской в нетерпении ходит смотреть, как ремонтируется его квартира, — однажды явится пьяный, подерётся со сторожем, об этом напишут в «Литературной газете»; мало ему было постановления.

«Я много думаю о квартире, — пишет он Сузи, — потому что это новая и человеческая жизнь для нас с тобой. Я буду о тебе заботиться, буду рядом с тобой, у нас будет общая жизнь — как это славно!»

Наконец, всё готово. Мама, Сусанна, все вместе празднуют новоселье — теперь у них наконец есть собственное жильё. Чем не повод ощутить себя счастливым и достигшим многого? — учитывая то, что десятки миллионов сограждан Луговского ютятся в бараках и коммуналках.

Семейство его соседствует с Борисом Пастернаком (живёт этажом выше) и всё той же Маргаритой Алигер (которая будет безмерно уважать Луговского, искать у него человеческой и мужской защиты — как у образчика выдержанности и стойкого упрямства), туда же собираются поселить Михаила Булгакова и его Елену Сергеевну.

А Алтаузена и Жарова там не поселят, вот незадача какая.

Жизнь, пока жив, — разноцветная.

Новый, 1938 год Луговской встречает в Тбилиси — там празднуют 850-летие «Витязя в тигровой шкуре». Он в крепкой компании с Тихоновым и Антокольским. Трое товарищей, ни словом ни делом не предавших друг друга. Хотя Луговской уже успел выступить с критикой поэзии Сельвинского (на Пушкинском пленуме) и Пастернака (походя толкнул локтем в прессе), а Тихонов… он постепенно становится литературным начальником и шаг за шагом, раз за разом провожает многих из своего ленинградского литературного окружения в тюрьму.

Кавказ традиционно даёт забыться — но совсем ненадолго.

В первом номере журнала «Знамя» за 1938 год в сторону Луговского брошен камень из прошлого года: выходит статья Елены Усиевич «К спорам о политической позиции и дискуссии в Доме писателя об ошибках и достижениях Вл. Луговского» — он бы предпочёл, чтобы все об этом забыли. Тем более что это та самая Усиевич, которую Горький обвинял в покровительстве Павлу Васильеву и Ярославу Смелякову — такая погладит тебя по голове, и головы не сносить.

Сузи уходит уже окончательно — среди прочего и потому, что в короткое время она и мать Луговского друг друга возненавидели. Певица и пианистка категорически не нашли общего языка. Жизнь под одной крышей разлучила Володю и Сусанну быстрее, чем жизнь порознь.

Сестра Луговского Таня вынуждена была поселиться с матерью и братом. В 1938 году в письме своему другу она пишет, что Володя «ночью в пустой квартире ловит по радио из-за границы тягучие, заунывные, выматывающие душу — до того грустные — фокстроты, с этого дела можно повеситься».

Ну и в довершение ко всему Луговского пару раз вызывают в НКВД пообщаться в целом на тему литературных нравов, выяснить возможность, как бы это сказать тактично, — использования его в качестве информатора.

В первый раз он, не в силах справиться с ужасом, выпил бутылку водки и явился пьяный. Разговаривать с ним офицер НКВД не смог, поэта отправили домой.

Во второй раз он, получив повестку, выпил уже осмысленно — и, явившись к энкавэдэшнику в облаке перегара, первым делом попросил глоток пива.

Пиво, как ни странно, у следователя было — Луговскому дали похмелиться. Он отпил и упал лицом на стол.

Всё это отдаёт анекдотом; но в той эпохе слишком много случалось подобного — когда дурная шутка могла стоить жизни, зато абсурдное поведение спасти от гибели.

Луговской тогда начал неожиданно быстро седеть.

Видимо, он догадывается о том, о чём многие не успели догадаться: чем меньше времени проводить дома, тем меньше шансов у непрошеных гостей застать тебя.

Весной он сматывается из Москвы и не появляется в столице почти полгода. И всё это время фактически не публикуется.

Евгений Долматовский рисует красочные и местами даже забавные картины: в мае 1938 года по первому же звонку собираются в квартире у дяди Володи его любимые ученики: Константин Симонов, Яков Кейхгауз, Борис Лебедев, Павел Панченко, Маргарита Алигер и сам Долматовский, который, между прочим, Литинститут окончил в 1937-м и вообще говоря — свободен.

Луговской с лёту им читает замечательную лекцию о том, что «на берегу Каспийского моря лежат невиданные россыпи жемчугов поэзии».

— Едем в Азербайджан! — объявляет Луговской.

В недрах Союза писателей была задумана антология азербайджанской поэзии — и Луговской получил право в кратчайшие сроки её создать.

«Мы были тогда легки на подъём, — рассказывает Долматовский, — и через два дня в старом и тесном самолёте поднялись с Быковского аэродрома в низкие, серые тучи. Долго-долго летели мы, садились и в Воронеже, и в Ростове, и в Минеральных Водах, и в Махачкале, и ещё где-то. Самолёт был маломестный, с дверьми, закрывающимися на крючки…

На второй день наша экспедиция увидала под крылом золотую подкову огней и в ранних сумерках ступила на сухую и жёсткую бакинскую землю.

Луговской привёз нас в гостиницу “Интурист” и сам разместил по отличным номерам, в которых нам живать ещё не приходилось.

Вместе с Самедом Вургуном повёл он нас, ещё не оправившихся от боли в ушах, по ночному Баку, где он знал каждый закоулок старого города. Никаких разговоров о предстоящей работе не было, и мне даже показалось, что просто приехали отдыхать, бродить по дорогам поэзии, наслаждаясь священным дружеством и бездельем.

Но не успело утро раскалить номера гостиницы, как Луговской собрал нас и объявил, что отныне мы являемся его рабами и должны переводить с десяти утра до семи вечера… В связи с адской жарой нам разрешено попарно сидеть в ваннах с горячей водой, а также заворачиваться в мокрые простыни. До окончания дневной работы размещённые по двое переводчики не имеют права выходить из номеров и посещать соседей.

Ежедневно дядя Володя и Самед Вургун будут появляться к окончанию работы и собирать урожай. Плохие переводы подлежат утоплению при помощи коммунальных средств.

Это была весёлая игра, впрочем, ставшая режимом нашего довольно длительного пребывания в Баку».

Заставляя вкалывать учеников, Луговской вроде как трудился и сам, но, как уверяет мемуарист, «гораздо меньше по времени и гораздо плодотворнее — сказался его большой опыт и глубинное знание азербайджанской поэзии».

Ну да, ну да.

«Обычно, немного поработав утром, Луговской с таинственным видом исчезал из гостиницы, чтобы на короткий срок появиться снова и снова исчезнуть. У него в Баку было огромное количество друзей, не только писателей, но и нефтяников, моряков, партийных работников».

…Или жён моряков, нефтяников и партийных работников.

«Однажды добровольные рабы дяди Володи восстали», — сознаётся Долматовский.

«Симонов, разговаривая с Москвой, сказал примерно следующее: “Дядя Володя заставляет нас всё время работать, а сам сидит, наверное, на коврах и ест плов. Вот мы восстанем и свергнем его, эксплуататора и любителя плова”».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.