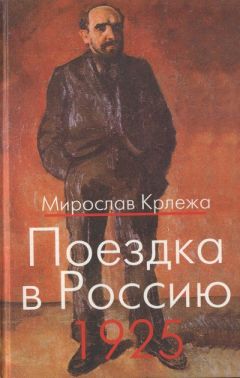

Мирослав Крлежа - Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки"

Описание и краткое содержание "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки" читать бесплатно онлайн.

«Поездка в Россию. 1925» — путевые очерки хорватского писателя Мирослава Крлежи (1893–1981), известного у себя на родине и во многих европейских странах. Автор представил зарисовки жизни СССР в середине 20-х годов, беспристрастные по отношению к «русскому эксперименту» строительства социализма.

Русский перевод — первая после загребского издания 1926 года публикация полного текста книги Крлежи, которая в официальных кругах считалась «еретическим» сочинением.

На переднем плане нашей политической жизни стояла, подобно неприступной скале, неприкосновенная в своей святости, Высочайшая и Сиятельнейшая Династия. Эта испанско-швейцарско-лотарингская фамилия, в течение долгих столетий, подобно льву, проливавшая кровь и раздиравшая земли от Толедо до Нидерландов и Франкфурта, от Сан-Сальвадора, что на далеком океане, и вплоть до Белграда, несмотря на то, что в жилах ее текла нечистая лотарингская кровь, представлялась всем смертным подданным не только вечной, но и возвышенной. Подобно катехизису и стихотворениям на евангельские сюжеты из хрестоматии для начальных школ, она была выше реальности и во всех отношениях принадлежала миру сверхъестественного. Династия Габсбургов не принадлежала миру земного. И здесь, в венском Бурге, она существовала в качестве императорско-королевского представительства скрытых метафизических сил, невидимых, ирреальных миров, проявляющихся на земле через звуки органа, через таинство причастия и через тайну королевско-императорского иерусалимского суверенитета[100].

И вот, однажды в провинциях высокопоставленной династии стали проявляться некие центробежные силы, некие туманные стремления к самоопределению, бледные подобия национализма. Его Величество седовласый кесарь Франц Иосиф, взобравшись на своего знаменитого арабского скакуна, издал небезызвестный «Armee-Ober-Kommando Befehl»[101], подписанный им в главной ставке королевско-императорских войск в Хлопи[102], и в этом указе категорически, императивно высказался против любых попыток разъединить его армию. Этот императорский указ против разъединения королевско-императорских войск имел столь высшую, сверхъестественную доказательную силу, что вся эта проблема даже не стала предметом обсуждения в смехотворных, мещанских провинциальных парламентах.

К числу таких провинциальных парламентов принадлежал и наш Са́бор на площади святого Марка, а имя нашего королевства упоминалось только при самых больших придворных церемониях[103], причем лишь на седьмом месте, а Са́бор наш был в первую очередь представительством слоев и сословий, в котором вирилисты — члены его по наследному праву, обладали тем же рангом, что и народные депутаты, избранные на выборах на основании партийных программ. Итак, австрийский император был сфинксом, который вступал в соприкосновение с плебсом исключительно при посредстве своего дражайшего, верноподданного венгерского премьер-министра, обычно представителя какой-нибудь восьмисотлетней графской династии (Куэн, Тиса, Коломан или Иштван[104]) или же обшитого галунами придворного лакея, каким был Векерле[105].

Поскольку тогда мы, простые смертные, не имели возможности читать в газетах любовные письма Его Величества Франца Иосифа I актрисе Катарине Штратт[106], а также его смешные и наивные телеграммы, посланные во время высочайших императорских путешествий (о том, что небо ясное или что идет дождь), и поскольку в те времена придворная гвардия совершенно серьезно вышагивала под звуки труб, и никто, как теперь, не показывал комических фильмов из придворной жизни, то естественно, что вся наша печать писала о Высочайшей Династии в том самом возвышенном тоне, в котором написаны цитируемые здесь фразы. Все это отнюдь не было ироническим литературным приемом, но реальной действительностью.

В нашей общественной и политической жизни, в нашем Са́боре и в нашей печати неутомимо велись нескончаемые, многодневные дебаты о параграфах уголовного кодекса, о регламенте и инструкциях для Са́бора, для общин и для выборов. Параграф, наравне с династией, оказался у нас в центре внимания. Такого рода мышление параграфами вошло в кровь и плоть наших бездарных газетчиков. (Этим можно объяснить, почему наши теперешние министры из областей, лежащих к северу от Савы и Дуная[107], стали такими восторженными сторонниками династии, почему они сражаются против всего, в том числе и против республиканских настроений, размахивая параграфом уголовного кодекса. Если не Конституция, то «Декрет». Если не «Декрет», то «Закон о защите государства». В крайнем случае, «Баховский патент» 1851 года[108]. Главное — найти соответствующий параграф!)

Жизнь, общественное мнение, национальное самосознание и гордость — все это было в то время настолько туманным и робким, вернее сказать, романтичным, что, например, изо дня в день писались передовые статьи, посвященные патриотическому и классически великолепному жесту покойного чешского директора железных дорог Ладислава Кухинки, который завещал некоторую сумму денег Чешскому школьному фонду (Чешской школьной матице[109]). Патетически, в духе застольных здравиц, писали, что «славянство» не погибнет, пока такие, как железнодорожник и директор Кухинка, не изменили своему народу и даже за гробом помнят о своей национальной миссии. Ладислава Кухинку представляли нашим людям в качестве классического примера и верили, что славянство не погибнет, пока на свете есть столь благородные патриоты.

Австрийские кабинеты министров составляли всякие Бинерты, Гесманны и Клари[110], и единственный вопрос, которым удостаивал Его Величество своего дорогого австрийского премьер-министра, состоял в следующем: не является ли евреем некий икс или ипсилон, принимающий портфель министерства почт или финансов?

У нас выходила газета «Народне новине», где всерьез размышляли о том, будет ли коадъютор архиепископа, сын сыровара графа Антуна Эрдеди и Бары из его имения на Брезнице, автор «Онтологии» и «Естественного богословия», именоваться «cum jure successionis» или «cum spe succedendi» [111]?

Некоторые наши прогрессисты писали в своих передовицах, что ради концентрации сил национальной экономики следует мужественно и доблестно бороться за создание южнославянского банка. Таковы были ростки нашей прогрессистской мысли. О том, что может получиться из нашего прогрессиста, свидетельствует пример поэта и министра Франьо Поляка[112]. Откровенный доносчик Юлиус Пфайфер[113] открыто писал: «Der Unionismus muss neuerdings auferstehen und im hellen Glanze erstrahlen»[114]. И поскольку это торжественно воспроизвела газета «Die Drau», то вслед за ней всё это стали как попугаи повторять хором все подкупленные журналисты в междуречье Савы и Дравы[115]. О некоем сегодня уже забытом адвокате из Эсека[116] Нойманне[117] наши газеты твердили, что он — величайший патриот и идеалист, ибо совершенно бескорыстно согласился стать председателем хорватского Са́бора. А именно, при этом он лишался доходов от своей адвокатской конторы в размере двадцати шести тысяч крон (!).

— Унионизм[118], идеалисты вроде этого председателя Са́бора, венгерское произношение названий хорватских городов (Дарувар, Вальпо, Заграб, Вуковар)[119], «железнодорожная прагматика», фон Тичарич, высокородный Краинчич, фон Мошински, фон Мразович, де Якоби, де Гай, де Спорчич, де Чаврак, барон Раух, граф Пеячевич, наследное представительство в Са́боре, юлианские венгерские школы[120] — все это не были призраки, витающие над забытыми могилами, но реальность, крепкая, повседневная, нерушимая и абсурдная до предела. Герр Бресниц фон Зюдахофф в «Корреспонденц-бюро», герр Доротка фон Эренваль в газете «Уставност», герр Иблер в газете «Народне новине», герр Кронфельд в комиссариате по делам переселенцев, герр Йозеф и герр Эдица Франк в своих канцеляриях — каждый из этих героев занимал высокие национальные позиции[121] и «идеально и самоотверженно» исполнял свой «патриотический долг» перед императором и королем в кантовском смысле этого слова.

Весь мир этого поколения карьеристов вращался вокруг того, кто кого обскачет или, наоборот, окажется обойденным. Кто получит в правительстве чин королевского делопроизводителя восьмого разряда с прибавкой к жалованью и доплатой, кто станет королевским нотариусом или главным государственным обвинителем. Кто получит дворянский титул, баронство, продвижение по службе, должность доцента, концессию на производство спирта, вырубку лесов или на ведение дел переселенцев. Знаменитый и бессмертный Исидор Кршняви[122], автор изображения Матери Божьей с шестью перстами, изничтожал в городе все, что было красиво и представляло хоть какую-нибудь архитектурную ценность, а мадам Ива Род[123], его зеркальное отражение в области литературы, сочиняла лирические стихи. Провинциальные учителя закона Божьего воспитывали малолетних девочек, укачивая их на своих коленях, и на этой почве разыгрывались такие ужасные скандалы, что наш верист Йоза Ивакич[124] счел себя обязанным написать на эту тему веристскую новеллу; гимназисты из чувства смутного протеста кончали жизнь самоубийством на глазах своих преподавателей. Город Аграм[125], столицу Королевства Хорватии, Славонии и Далмации[126], несмотря на напряжение этой явно декадентской ситуации (что, при кажущейся стабильности, было симптомом распада всего центрального венского и австрийского организма), город Аграм это ничуть не беспокоило.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки"

Книги похожие на "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мирослав Крлежа - Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки"

Отзывы читателей о книге "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки", комментарии и мнения людей о произведении.