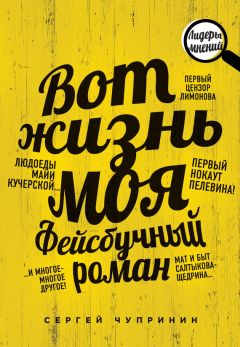

Сергей Чупринин - Вот жизнь моя. Фейсбучный роман

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Описание и краткое содержание "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман" читать бесплатно онлайн.

«Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» – легкое, увлекательное мемуарное чтение для тех, кто любит «вспоминательную» прозу классиков и в то же время хочет узнать о закулисных историях из жизни известных писателей и общественных деятелей современности: Пелевина, Кучерской и даже Чубайса!

Сергей Иванович Чупринин – известный российский литературный критик, литературовед и публицист, член Союза писателей СССР (1977–1991), главный редактор литературного журнала «Знамя». Ведет страничку в Фейсбуке.

То ли конец 91-го, то ли начало 92-го года. И большинству живется не то чтобы голодно, но не сытно. Ельцин уже президент, но демократия опять, не помню, по какой именно причине, в опасности. И людей доброй воли созывают в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате – чтобы дать отпор, я вам, впрочем, уже сказал, что не помню, кому или чему именно.

Ну, раз такое дело, отправился и я. Все более и более по пути к кинотеатру сливаясь, да нет, не с толпой, разумеется, а с великим множеством своих сограждан, стремящихся туда же, куда и я, и одетых, вот ведь запомнилось, как и я, совсем просто, почти бедно, но горящих, опять же как я, счастливым энтузиазмом: мы снова вместе, мы необходимы стране, мы победим.

В просторный зал набились так, что не осталось ни одного свободного сантиметра. Нигде не осталось, кроме сцены, на которой, сменяя друг друга, с яркими речами выступают и Силаев[384], и Бурбулис, и Шумейко[385], и, кажется, Полторанин[386], чьи лица нам хорошо уже знакомы по телеэкрану и газетным фото.

Восстановить содержание тех речей я сейчас не смогу, даже пытаться не буду. Но помню, митинг кончился, мы топчемся у одного из выходов, разойтись не в силах, а мимо в отличных пальто и куртках, стремительно и каждый в кольце охраны проходят к своим бронированным, тускло отсвечивающим «мерседесам» наши вожди и трибуны, только что, слава богу, защищенные нами.

Не знаю, зачем я сейчас об этом вспоминаю. И почему вспоминаю вперебивку с известной шуткой о том, что футбол – это шоу, во время которого десятки тысяч небогатых людей собираются, чтобы посмотреть на 22 миллионеров, бегающих по полю.

Тем более что и шутка эта гораздо более позднего происхождения. Возникшая тогда, когда уже и футболисты у нас стали богачами.

* * *Так вышло, что на рубеже 1980–1990 годов «Знамя» оказалось едва ли не единственным московским литературным журналом, в котором не публиковались (а вернее сказать – не републиковались[387]) произведения Александра Солженицына. Пока по другим – равно дружественным нам или враждебным – страницам катилось «Красное колесо», мы печатали публицистику, а затем и монументальные «Воспоминания» Андрея Дмитриевича Сахарова, а взгляды Александра Исаевича полемически оспаривали. Такова позиция нашего журнала, лично мне не мешавшая, вступая в спор с конкретными высказываниями и вообще с образом мыслей Солженицына, относиться к нему с глубоким уважением. Поэтому, затевая, уже в бытность мою главным редактором, дискуссию о постсоветской судьбе диссидентского движения, я и Александру Исаевичу отправил письмо с предложением принять участие в разговоре.

Пребывая в твердой уверенности, что он, как меня и предупреждали знающие люди, не откликнется.

Но вот сидим мы как-то с коллегами по редакции еще на Никольской улице, что-то по обыкновению бурно обсуждаем, так что гвалт стоит немолчный, и вдруг телефонный звонок: «Это Солженицын». Я машу руками, тише, мол, собравшимся у меня в кабинете, а сам вслушиваюсь в голос, ясно и твердо сообщающий, что он, Александр Исаевич, никакого участия в дискуссии не примет. Во-первых, потому что он никогда не принимает участия ни в каких дискуссиях. Во-вторых, потому что он никогда не был диссидентом…

Я пробую вставить слово, говорю, что мы охотно предоставим вам, Александр Исаевич, возможность высказаться и вне рамок дискуссии, что будем благодарны за любое суждение, а он… Он вежливо пережидает мои реплики и, отнюдь на них не отзываясь, продолжает свое сообщение точно с того места, на котором я пытался его перебить.

В-третьих, говорит, я не могу сотрудничать с журналом, главный редактор которого в таком-то номере за такой-то год, страница такая-то позволил себе заявить – цитата. А в номере таком-то, страница такая-то – опять цитата. И еще одна цитата, и еще, пока не перебрал все, надо думать, эпизоды, когда я или «Знаменские» авторы пускались с ним, с Солженицыным, в полемику. Я что-то отвечаю, он пережидает и, с тем же достоинством, с каким поздоровался, со мною прощается.

Воля ваша, но я был сражен. И тем, что великий, в этом-то я и сейчас убежден, человек счел нужным позвонить по, в общем-то, вполне проходному поводу. И тем, что он не поддался ни на какие попытки вовлечь себя в диалогическое общение. И тем – что, наверное, главное, – какое же им или его помощниками заготовлено было, оказывается, досье на все случаи жизни!..

* * *Традиционный «Знаменский» цвет, вообще-то, хаки[388]. Как армейская гимнастерка. Но выходили мы и с белой обложкой, перехваченной, как с самого начала стали шутить, «подтяжками», то есть вертикальными полосками цветов нового государственного флага. А в уголке ленточка, и на ней написано «РТСБ»[389].

Так требовалось по условиям договора, который Григорий Яковлевич Бакланов подписал с Константином Натановичем Боровым[390], тогдашним главой Российской товарно-сырьевой биржи. Мы, считалось, даем бирже имиджевую рекламу, а они нам – да, да, деньги, что же еще? Поначалу совсем не плохие, но от месяца к месяцу становившиеся, благодаря инфляции, все менее и менее существенными для редакционного бюджета. Но всё равно спасибо, не правда ли?

Вот почему, услышав по радио, что Боровой с биржи то ли сам ушел, то ли его ушли, Григорий Яковлевич только и сказал: «Плохи наши дела». И нам, действительно, перестали в срок выплачивать хоть что-либо. «Попробуйте у них выяснить», – попросил меня Бакланов, которого унижало даже предположение, что он может где-то получить отказ.

Я попробовал, и, после долгих перезвонов с телефона на телефон, мне была наконец назначена встреча. Приезжаю – почему-то не в главный офис, а куда-то на задворки, где надо мною и над моим портфельчиком проводят примерно ту же процедуру, что при посадке на зарубежные авиарейсы.

Готовлюсь к разговору, но он не понадобился. «Договор на руках?» – сухо спросило уполномоченное лицо. Я протягиваю, а лицо это – договорчик ррраз и в мелкие клочочки. Э, молвлю я, а лицо уже разворачивается к помощнику: «С этим, – и на меня подбородком указывает, – больше не соединять».

Вот, братцы, а вы еще спрашиваете: место красит человека или человек место?

* * *«Чара»

Банк «Чара».

Вообще-то, я думаю, хорошее дело «Чарой» (со всеми смысловыми переливами этого слова – от «чарки зелена вина» до «зачарованности») не назовут.

Так ведь назвали же – и люди к этой чаре потянулись.

В начале 90-х таких мест, куда можно было добровольно отнести свои деньги в надежде вскорости их удвоить или удесятерить, развелось множество. Но если «МММ», «Хопер-инвест» и прочие «пирамиды» воспринимались как разводилово для плебса (Леня Голубков[391], если кто помнит), то «Чара» считалась отчего-то заведением, предназначенным для интеллигенции, прежде всего творческой. Вот и слышалось отовсюду, что такой-то народный артист свои сбережения уже отнес (говорили именно так – не «вложил», а «отнес»), тогда как иной поворотливый лауреат премии Ленинского Комсомола уже купил на проценты чуть ли не «мерседес».

Я – человек, по своей натуре, боязливый; когда дело касается денег – особенно, а уж чужих – так и втройне. Но Григорий Яковлевич Бакланов, которому я тогда ассистировал в выпуске «Знамени», человек гораздо более порывистый, ищущий лучшей доли. Вот и говорит он мне однажды: «Сергей Иванович, а что если мы „Знаменские“ деньги в «Чару» отнесем? – И, видя мое замешательство, уточняет: – Ну, не все, конечно, но частью же можно рискнуть, а то через пару месяцев журнал выпускать будет не на что».

На том и порешили, условившись предварительно поглядеть, что это за «Чара» такая.

И вот какая-то Тверская-Ямская, не помню точно какая. Обычный жилой дом. Обычный подъезд, даже, кажется, без вывески, к которому вьется, заползая за угол и дальше, дальше, дальше, вот именно что живая очередь из желающих немедленно отнести (слова «занести», ныне всем известного, тогда еще тоже не было) и отдать свои деньги чужим людям.

Тысячи, многие тысячи страждущих.

И – киньте в меня камень – я увел Григория Яковлевича от возможности озолотить «Знамя», родное нам обоим. Справедливости ради скажу, что и Григорий Яковлевич был так впечатлен этой картиной суриковского размаха, что, вне всякого сомнения, и сам не стал бы рисковать редакционными деньгами.

А спустя месяц-два ли то ли «Чара» прогорела, то ли ее прогорели, и в «Московском комсомольце» появилось коллективное письмо представителей творческой интеллигенции к властям с призывом не дать «Чаре» погибнуть от ментовского произвола. Ну, что-то типа – «Руки прочь от “Чары“!» И такими звучными именами было это письмо подписано, такими мировоззренчески и поведенчески несовместимыми, что стало понятно: художников, в том числе и слова, идеология разъединяет, а общий финансовый интерес – сближает.

Что и подтвердилось вскорости «Декамероном», связанным с судьбой Международного Литфонда и многими иными судьбами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Книги похожие на "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Чупринин - Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Отзывы читателей о книге "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман", комментарии и мнения людей о произведении.