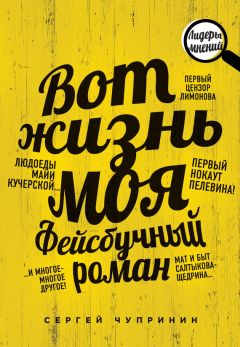

Сергей Чупринин - Вот жизнь моя. Фейсбучный роман

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Описание и краткое содержание "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман" читать бесплатно онлайн.

«Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» – легкое, увлекательное мемуарное чтение для тех, кто любит «вспоминательную» прозу классиков и в то же время хочет узнать о закулисных историях из жизни известных писателей и общественных деятелей современности: Пелевина, Кучерской и даже Чубайса!

Сергей Иванович Чупринин – известный российский литературный критик, литературовед и публицист, член Союза писателей СССР (1977–1991), главный редактор литературного журнала «Знамя». Ведет страничку в Фейсбуке.

Они, впрочем, больше помалкивали. А говорили гамбургский профессор Вольф Шмид[370] и чудная советологиня Элен фон Сахно[371] из Дюссельдорфа, кажется, которые с необыкновенной для нас добросовестностью (немцы же!) и удивительно пылко (как-никак слависты!) объясняли, почему первый пушкинский выбор пал именно на Андрея Битова. И фуршетик был достойным, но скромным, с бокалом вина, по-европейски, без этой нашей, простите уж, купецкой удали.

Много чего с той поры появилось и исчезло. Грибова и Урнова, которых на следующий же год попросили из жюри выйти вон, не жаль. И что «Октябрьская» стала Президент-отелем, тоже особой печали не вызывает. А вот без Пушкинской премии, тихо исчезнувшей из России десять лет назад, сегодня как-то пустовато – из немногих она у нас была, почти ни разу не ошибшихся с выбором лауреатов.

* * *6-я статья советской конституции[372] уже отменена, и весь порядок жизни шатается, вот-вот рухнет. А я, как в ту пору обычно, еду в гости к родителям. И, опять же как обычно, на свежего человека все собрались, все остатки гаснущего рода – дядья, племяши, братовья, хоть бы даже и троюродные.

Мужики, как один, еще могучие, в зените, так что выпивают они в летней беседке крепко и закусывают молча. Говорят больше женщины, ну и я, конечно, трещу, столичная, понимаете ли, штучка. Меня расспрашивают про земное – как, мол, дочка да хватает ли зарплаты, – а я, голова же кружится от перемен в Москве, и думается, что в России, напираю на возвышенное. Перестройка, говорю, реформы. Горбачев, твержу им. И гласность.

«Да на хера мне его гласность. Лучше бы деньгами дал», – веско роняет самый старший из моей родни.

И я осекаюсь. Ну, на что им, судьбой мне дарованным, в самом деле все эти свободы? Книжки, какие хочешь, читать? Так они не по этой части. Депутатов выбирать? Так навидались они уже всяких народных уполномоченных и еще навидаются. По миру свободно перемещаться? Зачем, если они и в следующие десятилетия никуда, дальше Лазаревской или Геленджика, не поедут. Бизнесом, появилось уже и такое слово, заняться? Ну, это может быть, хотя тоже понятно, что оно им не по уму, а главное, не по сердцу.

И не по себе мне стало. Оттого, что всё, чем я дышал и дышу, моим самым близким людям, сказали бы сейчас, фиолетово. Моя жизнь, конечно, изменится, уже изменилась, а их?

Тогда-то – молод же, повторяю, был, и голова кружилась – я себя быстро успокоил. Что не только, мол, рынок, как тогда мы были уверены, сам собою всё устроит, но и свобода… Свобода тоже… И как бы само собою… Это самое…

Теперь уже так быстро себя не успокоишь.

* * *Спрашивают, чем закончился мой недолгий роман с «вертушкой», она же АТС-2. Отвечу: тем же, чем и все романы 90-х. А именно монетизацией. Сначала эти аппаратики с гербом предложили поставить всем желающим – за хорошие, естественно, деньги. И естественно, число абонентов разрослось, что, естественно же, привело к тому, что трубочку стали брать уже не помощники важных особ, а помощники помощников, их водители, младшие делопроизводители и прочая. Дальше больше: за пользование этой, условно говоря, «кремлевкой», ранее, разумеется, халявной, стали запрашивать абонентскую плату, причем росла она со скоростью, превышающей инфляцию.

Что ж, подумал я, экономика при капитализме должна быть особенно экономной. И – отказался от вышеозначенной привилегии.

А тут, кстати сказать, и первые – помните ли вы их? – пейджеры[373] появились, за ними мобильники. Какая уж тут, прости Господи, «вертушка»!

* * *Подавать заявку на то, чтобы в соответствии с Законом о печати «Знамя» было зарегистрировано как независимое издание, Григорий Яковлевич Бакланов меня не взял. Поехал в Госкомиздат к открытию, и все равно Анатолий Андреевич Ананьев, редактор «Октября», его на шаг опередил.

Но судиться Союз писателей, от которого уходили его органы (журналы числились именно так – органами (мы – СП СССР, «Октябрь» – СП РСФСР), решил именно со «Знаменем». И пошли – своим чередом суды[374], на заседания которых мы являлись всем коллективом, а параллельным чередом – одиночные, полутайные визиты посланцев из Союза лично к Григорию Яковлевичу: чтобы договориться по-хорошему.

Но Бакланов, кавалер, напомню, боевых орденов и медалей, договариваться не хотел. Своих недавних соседей по секретариату правления, предлагавших то соучредительство, то, по крайней мере, кооптацию представителей писательского начальства в редколлегию, выпроваживал из кабинета без церемоний. А на Сергея Петровича Колова[375], представлявшего в судебных заседаниях Союз писателей в роли его оргсекретаря, и вовсе смотрел – простите русской поговорке ее грубоватость, – как солдат на вошь.

Дураки, мы стенограммы этих судебных заседаний не вели. А записать было что – и речи самого Григория Яковлевича, и блистательную юридическую вязь Михаила Александровича Федотова[376], он был нашим адвокатом, и выступления свидетелей защиты – Юрия Дмитриевича Черниченко, почему-то Аркадия Петровича Мурашова[377], еще кого-то. Как им было противостоять!.. Так что дело в Московском городском суде мы выигрывали раунд за раундом, а когда решение наконец прозвучало, всем скопом, голодные же, отправились в какой-то, прости Господи, гриль-бар. И никто, думаю, из бывших там не забыл: жир от куриных окорочков течет по пальцам, все друг друга перекрикивают, все возбуждены, каждый что-то свое вспоминает – чем не счастье?

Союз писателей, впрочем, не угомонился и подал апелляцию в Верховный суд России. Поэтому миновало еще несколько месяцев, прежде чем мы услышали: «Знамя» действительно вышло из крепостной зависимости, «Знамя» – свободно.

И надо ли говорить, что 7 июня для нашей редакции навсегда стало днем независимости: что ни год, пьем шампанское, закусываем черешней?

И надо ли добавлять, что тут и другие издания потянулись[378] – на свободу с чистой совестью?

* * *В 1991 году, наверное, все – ну, почти все – средства массовой информации в России стали независимыми. Учредитель у всех – трудовой (как вариант – журналистский) коллектив редакции, и баста. Плюс к тому все издания, закон того требовал, облеклись в правовую робу; кто-то ЗАО, кто-то ОАО, а кто-то ТОО (ныне, правда, уже не Товарищество, а Общество, но все с той же ограниченной ответственностью).

Собственники, блин. Владельцы всего движимого и недвижимого. И в расчете – кто тогда в этом сомневался? – на дивиденды, которые предполагалось частью пускать на развитие, а частью и на потребление, так что в «Знаменском» уставе чего только не было предусмотрено – вплоть до возможности покупать квартиры и автомашины для сотрудников редакции.

Теперь смешно, конечно. Поскольку (ограничу, впрочем, поле разговора только литературными изданиями) процесс пошел, и мне ни разу не приходилось слышать, что хоть кто-то хоть где-то получил хоть копейку на свои паи и акции. Деньги, а еще совсем недавно при миллионных тиражах журналы приносили немалый доход, одна беда – не нам, исчезли вместе с тиражами, а ураганная инфляция подъела и остатки.

Но на что-то надо же выходить? Чем-то же надо платить за аренду? И сотрудники купно с авторами тоже ведь должны работать не за одно спасибо?

Так что те, кто побойчее (газеты, радиостанции, нелитературные журналы и проч.), пустились в торги за чечевичную похлебку. А там и начали переходить из рук в руки – от одного владельца к другому.

О врастании в капитализм российских средств массовой информации (например, о ряде волшебных изменений, что происходили с «Литературной газетой») пусть другие напишут. Мы ведь, как и оторопевшие читатели, питались слухами, предположениями, а тут нужны имена, пароли, явки. И цифры. И факты.

Один факт, впрочем, неопровержим. Из сотен и сотен изданий, в 1991 году пустившихся в свободное плавание, независимость либо от бюджета, либо от чужого денежного мешка сохранили только мы, толстые литературные журналы Москвы и Петербурга.

Только нас никто не может закрыть – ввиду затяжной убыточности или потому, что просто надоели. Только нам не грозит ребрендинг[379], и только нас не могут ни перелицевать, ни перепрофилировать, ни перепозиционировать[380]. Все сами. Бедные, конечно. Зато самостоятельные. Нас не купили. Да, по сути, и не покупали. Во всяком случае, предложения, от которого невозможно отказаться, не получала, сколько я знаю, ни одна редакция.

«Вы независимые только потому, что от вас уже ничего не зависит», – срезал меня однажды писатель из поколения Next.

Ну, наверное, можно и так сказать.

* * *Устав журнала «Знамя», ставшего независимым после судебной тяжбы с Союзом писателей СССР, как и уставы многих других редакций, писал Михаил Александрович Федотов – голова светлая и человек в общении чрезвычайно приятный.

Поэтому, когда в декабре 1992 года он был назначен министром печати и информации РФ, мы прямо-таки воспрянули. Появилась надежда, что новая демократическая власть вытащит из нищеты журналы, которые так много сделали для обновления общественной атмосферы в стране.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Книги похожие на "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Чупринин - Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Отзывы читателей о книге "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман", комментарии и мнения людей о произведении.