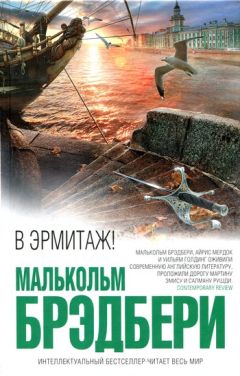

Малькольм Брэдбери - В Эрмитаж!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В Эрмитаж!"

Описание и краткое содержание "В Эрмитаж!" читать бесплатно онлайн.

В творчестве прославленного Малькольма Брэдбери, наставника не менее прославленных Иэна Макьюэна и Кадзуо Исигуро, легко сплелись язвительная сатира и утонченный интеллект. Роман «В Эрмитаж!» — его последняя книга, своеобразное литературное завещание, писавшееся почти десять лет.

Таинственное расследование под названием «Проект Дидро» посвящено поискам библиотеки великого энциклопедиста. Согласно официальной версии она была продана Екатерине Великой и затем бесследно исчезла. Сегодня же ее ищут члены весьма пестрой компании: от талантливого писателя до оперной дивы и философа-деконструктивиста в пиджаке от Армани. Каждый думает, будто знает о жизни Дени Дидро все, и даже не подозревает, что охота за пропавшей библиотекой превратится в удивительное путешествие по тайнам истории…

Таким образом, у моего друга Монкмана оказались череп и кости. Все, что ему теперь было нужно, — это могила, чтобы захоронить их. К счастью, идеальный ответ на этот вопрос пришел сам по себе: произошла академическая конференция. Летом 1968 года Йоркский университет решил (в перерыве между двумя студенческими сидячими забастовками, которые в то время были в моде) созвать большой международный конгресс, посвященный Стерну и приуроченный к двухсотлетию со дня его смерти. Это было что-то вроде нашего представительного собрания, хотя он состоялся не на корабле, плывущем в революцию, а в кампусе, и там присутствовало не девять человек, а две сотни ученых с мировым именем. (Бу: «Больше не значит лучше». Я: «Конечно нет, но это было запоминающееся событие. Я там присутствовал». Бу: «Неужели и доклад подготовили?» Я: «Подготовил и зачитал». Бу: «Вот бы и сейчас так, тогда вы могли бы…») У меня просто не было времени в эти дни. А впрочем, сегодня наша конференция получила гораздо больше, чем доклад. Она получила череп и кости Стерна. (Ларс: «А где же Дидро?») В общем, мы организовали погребение и решили похоронить его на кладбище той церкви, которая его прославила, то есть в Коксуолде.

И вот мы, представители мыслящей части человечества, собрались у Шенди-холла, потешного домика Стерна, который он сам называл философским колпаком. Он потратил доходы, полученные от «Тристрама Шенди», на то, чтобы перестроить этот дом в соответствии со своим фантастическим воображением, а Монкман восстановил его во всем былом великолепии. Англиканская церковь решила забыть былые недоразумения, и нынешний канцлер Йоркской епархии — его звали каноник Кант — согласился произнести надгробную речь. Виноторговая фирма «Крофтс» (Стерн был знаком с ее основателем) вызвалась поставить нам ящик своего любимого снотворного — портвейна из Опорто. Мы гуськом прошли через симпатичный поселок, присели среди надгробий работы Гринлинга Гиббонса и стали ждать оратора. Но — увы, увы, бедный Йорик! На похоронах отсутствовала одна важная персона, и это был сам покойный. В силу роковой ошибки, слишком хорошо понятной любому британцу, останки были отправлены из Лондона в Коксуолд по Британской железной дороге. И, в полном соответствии с известным древним правилом, их отправили в другую сторону — в какой-то поселок с едва похожим названием, расположенный в глубине Уэльса. И, что еще печальнее, все наше мероприятие, как и прекрасная столица Швеции, оказалось совершенно безалкогольным. Перевозку портвейна тоже доверили Британской железной дороге.

Но погребение все же состоялось. Надгробная речь каноника Канта была просто превосходна; даже язвительный Стерн не нашел бы в ней изъяна. Череп и кости прибыли несколько недель спустя, объехав почти всю Британию. К тому времени ученые уже вернулись в свои аудитории, так что все, что осталось от останков, было перезахоронено горсткой верных стернианиев, которые и отметили это событие, поскольку ящик портвейна тоже прибыл по назначению. И если вы сегодня соберетесь посетить Коксуолд — а вы должны там побывать! — вы увидите, что останки Стерна захоронены именно там. То есть на кладбище вы найдете даже две могильные плиты: одну из них когда-то установил один его знакомый франкмасон, а вторая — новая. Поначалу и дата рождения, и дата смерти были указаны неправильно. И — как это ни печально — рядом с этими могилами уже притулилась могила Кеннета Монкмана, единственного, кто знал эту историю с начала до конца, величайшего стернианца мира.

(Бу: «Извините, но мы собрались здесь по поводу Дидро…»)

Ах да, Дидро…

Процитирую известные слова доктора Джонсона: «„Тристрам Шенди“ — страннейшая из книг». Стерн использовал свой «перекрестный зигзаг» для того, чтобы разрушить все правила новой литературной формы, называемой романом. Он оставлял чистые листы, чтобы читатель мог рисовать на них, вставил предисловие в середину, перепутал главы. Последствия предшествовали причинам, и, лишь опубликовав несколько томов, он сказал, что готов написать начало. Большинство тогдашних романов начиналось с рождения героя — он же начал с его зачатия, нелепого до чрезвычайности. Следуя локковскому принципу ассоциации идей, будущий отец Тристрама заводит часы и занимается любовью со своей женой в последнюю ночь каждого месяца. Одно напоминает ему о другом. Будущей матери Тристрама даже на чем-то одном сосредоточиться не по силам, она поражается, как это муж умудряется помнить о двух вещах сразу. Таким образом, зачат Тристрам по недоразумению. И в результате получается несуразный экземпляр, растяпа из растяп. Столь же неумело зачатой получается вся книга. Дурацкая, в сущности, история (как говаривал сам Стерн).

Но, выдумав эту мистификацию для начала романа, для завершения он изобрел нечто еще более остроумное. Закончить книгу он решил на ударной ноте: Смертью Автора. У него был врожденный туберкулез, и за «Тристрама» он взялся, чтобы самого себя утешить и поддержать. Он решил писать по нескольку томов в год — пока не умрет. Этим и закончится книга. «Ну вот и готово». Не об этом ли шла речь? За 1760,1761 и 1762 годы Стерн полностью выполнил свою программу. Вышло шесть томов, он приобрел международную известность. Но здоровье его ухудшалось, и в 1762 году он составил завещание, покинул Шенди-холл и отправился во Францию и Италию, отчасти для лечения, отчасти — чтобы пожертвовать Европе свою жену-дикобразиху, в интересах дальнейшей интеграции. И прежде чем отправиться в свое странное и непочтительное путешествие, он решил отослать все шесть томов романа французскому писателю, который нравился ему больше всех. Этим писателем оказался Дени Дидро. (Бу: «Уф! Наконец-то…»)

Дидро просто влюбился в эту книгу. В беседах с друзьями он называл Стерна «английским Рабле», а его произведение — «безумнейшей, мудрейшей и величайшей из книг». Но в 1762 году — как, впрочем, и в другие годы — англичанину в Париже жилось несладко. Незадолго до того закончилась Семилетняя война; французы проиграли англичанам обе Индии — индийскую и американскую. Морская империя разваливалась; французам пришлось подписать ненавистный Парижский мир. Ни один из этих факторов не улучшил франко-британские отношения, которые и так давным-давно были довольно-таки кислыми. Впрочем, они и до сих пор не улучшились. Французов охватила глубокая англофобия, и вскоре, при посредстве драматурга Бомарше, они послали войска на помощь Американской революции, а национальными героями провозгласили «электрического» Бена Франклина, великого Джорджа Вашингтона, великолепного Томаса Джефферсона. Такая стратегия оказалась опасной, ибо, поддерживая американских революционеров, парижский двор вдохновлял и своих собственных. Но все это еще впереди, а пока что продолжался Век Разума. А французы, как вы знаете, многое прощают писателям и философам, гражданам мира, людям вроде нас, которые стоят выше местных интересов. (Андерс: «Будем надеяться, что русские придерживаются тех же взглядов…») К тому же Стерн был ирландцем…

Таким образом, несмотря ни на что, 1762 год оказался хорошим годом для англичан в Париже (городе, который, по словам Стерна, выглядит лучше, чем пахнет). Дэвид Юм, похожий на толстого цистерцианца, состоял в штате нового британского посольства. Эдвард Гиббон — человек, писавший великую книгу об империи, о которой грезил на ступенях римского Капитолия, — проводил время в приятных экскурсиях по Парижу. Здесь же находился и актер Дэвид Гаррик, добрый друг Стерна. Слава Стерна обгоняла его, и вскоре он уже «обшендил» все салоны в своем темно-коричневом костюме. Он встречался с учеными докторами из Сорбонны, флиртовал с благородными дамами, подружился с атеистом Гольбахом (другом Дидро) и называл его «великим профессором остроумия». В скором времени он уже обратил парижан в новую философию «шендизма». Он дал Гаррику прочесть пьесу Дидро, чтобы тот решил, ставить ли ее в Лондоне. Но Гаррик нашел пьесу слишком французской. «Вся эта любовь, любовь, любовь без конца, а персонажей не отличить друг от друга», — остроумно заметил он. С другой стороны, Стерн побудил Дидро изучать актерское мастерство Гаррика, благодаря чему французский философ написал очень важный трактат по этому вопросу. (Ларс: «Знаю, знаю, это „Парадокс комедианта“…»)

Но в один прекрасный день его звездный час подошел к концу. В британском посольстве освящали новую часовню. В последний момент Стерна пригласили туда читать проповедь. Это был, несомненно, великолепный случай выступить перед принцами, придворными, послами, епископами и священниками. Среди публики хватало и философов. Здесь был Юм, служивший в посольстве, а также и друзья Стерна — Гольбах и Дидро. К несчастью, Стерн решил прочитать проповедь, которая проповедью, собственно, не являлась. (Бу: «Вот как, теперь понятно…») В качестве темы он выбрал очень древний текст из рассказов о царе Езекии — «несчастливый текст», как он признавал впоследствии. Он касался одного довольно примечательного чуда: однажды Езекия вывел напоказ всех своих наложниц, и вид их заставил стрелку солнечных часов скакнуть вверх сразу через десять делений — словно под действием виагры. Принцы и священники были шокированы и сочли, что такие речи не годятся для освящения официальной парижской молельни, пусть даже и протестантской. (Андерс: «А по-моему, тема просто идеальная…») Философы, конечно же, были в восторге. Среди них добрая половина в прошлом были иезуитами. По их мнению, ради возможности произнести такую проповедь стоило даже в Бога уверовать.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В Эрмитаж!"

Книги похожие на "В Эрмитаж!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Малькольм Брэдбери - В Эрмитаж!"

Отзывы читателей о книге "В Эрмитаж!", комментарии и мнения людей о произведении.