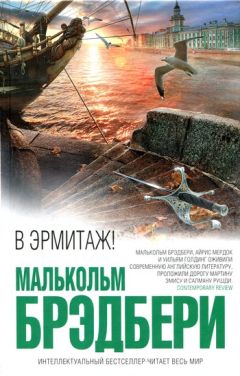

Малькольм Брэдбери - В Эрмитаж!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В Эрмитаж!"

Описание и краткое содержание "В Эрмитаж!" читать бесплатно онлайн.

В творчестве прославленного Малькольма Брэдбери, наставника не менее прославленных Иэна Макьюэна и Кадзуо Исигуро, легко сплелись язвительная сатира и утонченный интеллект. Роман «В Эрмитаж!» — его последняя книга, своеобразное литературное завещание, писавшееся почти десять лет.

Таинственное расследование под названием «Проект Дидро» посвящено поискам библиотеки великого энциклопедиста. Согласно официальной версии она была продана Екатерине Великой и затем бесследно исчезла. Сегодня же ее ищут члены весьма пестрой компании: от талантливого писателя до оперной дивы и философа-деконструктивиста в пиджаке от Армани. Каждый думает, будто знает о жизни Дени Дидро все, и даже не подозревает, что охота за пропавшей библиотекой превратится в удивительное путешествие по тайнам истории…

И вот выхожу, не позавтракавши, не написавши статью, и бреду по шумящему и гремящему кораблю. Стюардессы пылесосят коридоры, обшитые деревом. Внизу, в барах и холлах, собираются крикливые толпы русских: они смотрят очередное прямое включение. В конференц-залах гораздо тише и опрятнее. Я нахожу стеклянное помещение, отданное проекту «Дидро», и смотрю сквозь стену. Даже здесь все изменилось за ночь: Бу и Альма, должно быть, хорошо потрудились. В зале квадратом расставлены покрытые зеленым сукном столы. Для каждого участника приготовлены симпатичный новенький блокнот, карандаши, бутылки русской минералки и большие картонные пакеты с картами и ресторанными талонами, на которых написано «Проект „Дидро“». А за столами сидят все наши пилигримы — помывшиеся, переодевшиеся и, безусловно, позавтракавшие — и ждут первого сегодняшнего докладчика. Бу восседает на председательском месте. Он оглядывается по сторонам, замечает меня и нетерпеливым жестом приглашает войти. Остальные косятся на меня как-то странно. И только рыжеволосая дива, сегодня одетая в черное, одаривает меня беглым сочувственным взглядом.

Процесс пошел. Бу заговорил: заявил, поигрывая очками, что обстановка сегодня сложная. Но чем глубже мир погружается в хаос, тем разумнее совершенствовать свой разум. Когда мир в смятении, непременно должны найтись люди, которые последуют за ярким факелом истины. Когда наступают мрачные времена, миру нужны те, кто сумеет привнести в него ясность и мудрость, объединить анархию с порядком, реальное с идеальным, искусства с наукой. Бу говорил в своей привычной убедительной манере, как будто зачитывать теоретические доклады, сидя на корабле, плывущем прямиком в революционное пекло, — самое обычное дело; а я тем временем пытался вытащить из своих бедных мозгов немножко идеек и мыслишек. Очень хорошо, что конференция проходит в Балтийском море, — это мне поможет. И тут поток красноречия Бу иссякает: он представил меня собравшимся и теперь смотрит вопросительно. Я встаю и перехожу на ораторское место. Я оглядываю ряд невыразительных невыспавшихся лиц над зеленым сукном — и начинаю говорить. И вот вам (более или менее дословно) все, что я нашел нужным сказать.

Доклад, который не является докладом

Очень мило с вашей стороны пригласить меня зачитать первый доклад, хотя в самый момент приглашения я отсутствовал и не мог поведать вам, насколько я этому рад. Итак, я должен вам сказать, что этот доклад на самом деле не доклад. (Бу: «О нет, не может быть…») Скорее это несколько глав из романа, объясняющие, почему я так и не смог написать доклад. Позвольте сообщить вам, что виной тому обстоятельства, вышедшие из-под моего контроля, а может, самоконтроля. Полагаю, лучшее, что я могу сделать, — это рассказать вам одну новеллу. (Агнес: «А я думала…») Впрочем, это не новелла в полном смысле слова, а рассказ о подлинных событиях, приключившихся со мной в Стокгольме всего лишь два дня тому назад.

Вы, Бу, должно быть, помните, что я намеренно приехал за день до начала этого замечательного научного путешествия. И я решил провести свой сверхнормативный вечер с пользой и по-философски, то есть отыскать могилу великого Рене Декарта. Это казалось мне идеальным началом для любого философского путешествия. В конце концов, именно Декарт задал все те вопросы, которые волнуют современный разум, и именно он, более чем кто бы то ни было, помог нам удостовериться, что мы обладаем разумом. Декарт, несомненно, является одним из предшественников нашего философа, Дени Дидро. (Бу: «Никоим образом! Дидро отвергал учение Декарта…») Возможно. Но он понимал, что именно Декарт разделил мир на разум и материю и представил его как живой, воспринимающий и исследующий механизм.

К сожалению, когда (лет эдак за 350 до меня) Декарт прибыл в Стокгольм, его собственный живой, воспринимающий и исследующий механизм неожиданно забарахлил. Он простудился и вскоре умер, пятидесяти шести лет от роду, и был по приказу королевы похоронен где-то в городе. И за сим, как вы мне поведали, Бу, события начали развиваться весьма примечательным образом. Эта странная история посмертных приключений до сих пор не дает мне покоя. Полагаю, вы все ее знаете, так что достаточно будет сказать, что гроб с его телом долго странствовал по свету: из Швеции в Данию, из Дании во Францию. Во Франции он переезжал из монастыря в монастырь, из церкви в церковь и с места на место. Его кости хоронили, эксгумировали, перезахороняли. Его вырыли во время Французской революции и почти перенесли в Пантеон. Покоясь в близлежащем саду, он наблюдал взлет Наполеона, пришествие короля-гражданина, рассвет Второй республики и так далее. И каждый раз, когда часы истории начинали тикать чуть быстрее, его переносили с места на место.

Короче говоря, после смерти этот философ, бесспорно, гораздо больше работал, больше путешествовал, шире обсуждался, создавал больше проблем, был более почитаем и востребован, чем во время своей тихой затворнической жизни. Он стал великой посмертной силой. Фактически и сам он, и его знаменитая дилемма — картезианская дилемма — бывали то похоронены, то эксгумированы, то разбиваемы вдребезги, то почитаемы, то проклинаемы и опровергаемы целыми поколениями писателей и философов вплоть до наших дней. (Ларс: «Точно! Сэмюэл Беккет, например…») И все эти странные посмертные приключения, все эти почитатели, последователи и ниспровергатели, их объемистое наследие и боязнь их влияния постепенно склонили меня к тому, чтобы отказаться от заголовка, который я первоначально хотел дать своему докладу (а назывался он, признаюсь, «Дидро и постмодернизм»), и перейти от Дени к другому автору, от постмодернизма к постмортемизму. То есть к некрологии, как изящно называют это французы, — то есть к изучению умершего.

Возможно, вы помните, что в 1968 году, во время очередной парижской революции, другой великий философ, Ролан Барт, опубликовал знаменитое некрологическое эссе «Смерть автора». В качестве ученого-некролога замечу, что Барт и сам уже умер, по странному стечению обстоятельств попав в автомобильную катастрофу на рю д'Эколе, как раз неподалеку от того места, где сегодня захоронены останки Декарта (если от него что-то осталось после бесконечных странствий). Но что же осталось от Ролана Барта, автора «Смерти автора»? Наверное, можно сказать, что все, чего он достиг, — это его постмодернистское Потомство. То есть можно сказать, что мы почитаем его по-современному, но мы научились воспринимать его так, как он, по-видимому, воспринимал сам себя, — как письмо, как текст, провокационный текст, который одновременно превозносит и отрицает писателя, возможно, написавшего или, возможно, не написавшего этот текст. Поскольку, как я понимаю, основной тезис всего Бартова творчества заключается в том, что писатель не может быть ничем иным, кроме этого самого текста.

Другими словами, существует не некто, написавший нечто, а существует только нечто, написавшее его. (Агнес: «Или ее…») Великие книги не имеют авторов, у них есть только адресаты. Вот почему, согласно знаменитому заявлению Барта, признавая Смерть Автора, мы провозглашаем Рождение Читателя. Книга — это игра, провокация, соблазн, исходящий с другой стороны надгробной плиты. Что бы автор ни думал о своих собственных целях и намерениях, текст никогда не будет завершен и игра никогда не закончится. У него всегда будет много читателей, а много читателей — значит, много смыслов. Текст — это просто язык. А язык ничего не может ни зафиксировать, ни превратить в реальность. Книги же дрейфуют в великой утопии языка, где-то между писанием и чтением. Книга — игра с открытым финалом или промежуточное звено между читателем и писателем. И что интересно, мысль эта совсем не нова. Я нахожу ее уже в восемнадцатом столетии. (Бу: «У Дидро, конечно же…») Да, у Дидро, но также и у другого моего любимого писателя. «Писание книг, когда оно делается умело, равносильно беседе, — писал он в одном из знаменитых мест своего „Тристрама Шенди“. — Лучший способ оказать уважение уму читателя — поделиться с ним по-дружески своими мыслями, предоставив некоторую работу также и его воображению». (Агнес: «Или ее…»)

Все вышесказанное вовлекло мой разум в процесс, который тот же автор называл «перекрестным зигзагом». (Бу: «Иными словами, в локкианскую ассоциацию идей». Я: «Да, Бу, вы абсолютно правы…») И разум мой занялся сложным вопросом литературной смертности. Шведы и шведские кладбища имеют с этим самую непосредственную связь. Так и начался наш поиск умершего философа. Так поступал Ролан Барт. Я начал размышлять вот о чем: хотя в теории мы утверждаем, что не нуждаемся в Авторе как в объяснении нашего интереса к Книге, но на практике мы даруем авторам жизнь и даже воспринимаем их как реальные личности, таких же людей, как и прочие. (Версо: «Если вы знаете, что это за личность…») Даже те из нас, что являются критиками или исследователями, испытывают большой интерес к литературным биографиям и автобиографиям, или, как это сейчас называют, «литературе факта». Даже Барт в конце концов написал книгу «Барт о Барте» (я допускаю, впрочем, что он считал самого себя не более чем выдумкой). Спросите любого издателя — и он расскажет вам, что на свете есть масса читателей, которые с большей охотой читают биографии авторов, чем их произведения. (Версо: «Но биографии — это тоже вымысел…») Конечно. Биографии — тоже вымысел, и фактически все они имеют один и тот же сюжет и одинаковую кульминацию. Они рассказывают нам о жизни автора, а затем, как правило, о его смерти. И только добравшись до последних недель, последних часов, знаменитых последних слов (Браунинг сказал: «Я удовлетворен», Генри Джеймс сказал: «А вот наконец и та, о которой так много говорят!» (Версо: «Он этого не говорил…»), Гертруда Стайн сказала: «В чем ответ? В чем вопрос?» — и так далее), мы чувствуем, что сюжет завершен. И все же, согласно моей новой теории постмодернизма, конец рассказа — это вовсе не конец рассказа. Это просто открытая дверь в следующую историю: в некрологический сиквел, историю о писательском послебытие, сказание о загробных событиях. Поминки и процессии, могилы и кладбищенские тисы. Некрологи, панегирики, эпитафии, надписи, надгробия, катафалки. Статуи, постаменты, бюсты, «поэтический уголок» Вестминстерского аббатства, квартиры-музеи, пантеоны. Библиотеки, коллекции, потерянные рукописи, переводы, коллекции изданий, полные собрания сочинений (которые почти никогда не бывают полными). Иными словами, все то, что Дени Дидро (Бу: «О боже! Наконец хоть что-то по существу…») называл Потомством, то есть решающая сцена, ради которой играется спектакль жизни, точка, в которой литература становится литературой, шоу мертвого писателя перед аудиторией живых читателей. Короче говоря, театр теней, в котором мы все хороним, эксгумируем, переводим, интерпретируем, изучаем, пересматриваем, исправляем, переиздаем, пародируем, цитируем, ошибаемся в цитатах, злословим и переходим границы в дикой боязни критики и посторонних влияний.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В Эрмитаж!"

Книги похожие на "В Эрмитаж!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Малькольм Брэдбери - В Эрмитаж!"

Отзывы читателей о книге "В Эрмитаж!", комментарии и мнения людей о произведении.