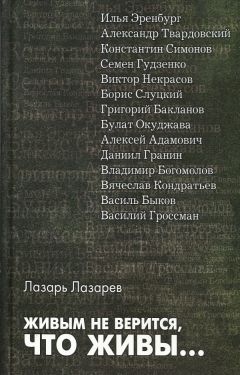

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Поэзия Слуцкого вобрал в себя множество его глубоких проницательных размышлений о жизни, о выпавшей на его долю войне, о людях, об истории, о творчестве. Она явление цельное, отразившее то время и поднявшееся над ним, утверждая непреходящие ценности справедливости и человечности.

Есть у Слуцкого стихотворение, в котором он замечает, что «в двадцатом веке дневники не пишутся и ни строки потомкам не оставят», — страх и смятение, рожденные его катастрофами и жестокостью, не дают это делать. Дневники заменяла поэзия, потому что «за стихотворною строкой» «как за броней цельностальною» все-таки — пусть и не всегда — удавалось скрыться от недреманного ока охранных дел мастеров.

Лишь по прошествию веков

из скомканных черновиков,

из спутанных метафор

все извлекут, что ни таят:

и жизнь, и смерть,

и мед, и яд,

а также соль и сахар.

И, быть может, одним из самых верных свидетельств о «двадцатом страшном веке», так мало оставившем откровенных дневников и достоверных мемуаров о разоренных им жизнях и несломленных душах будет потомкам нашим служить поэзия Слуцкого. А свобода, правда и добро, которые он, несмотря ни на что, отстаивал, надо думать, не упадут в цене и в XXI веке.

Известный французский поэт Реми де Гурмон писал: «Крупный писатель всегда находится в становлении, даже после смерти — возможно даже более всего после смерти. С ним никогда не бывает все ясно, и судьба его развивается от поколения к поколению».

В таком становлении находится и поэзия Бориса Слуцкого. Звезда его только сейчас начала по-настоящему восходить, она стремительно движется на поэтическом небосклоне вверх и светит все ярче и ярче — это бросается в глаза…

Пядь отвоеванной земли

О прозе Григория Бакланова

Есть у Григория Бакланова небольшое, всего в несколько страниц, произведение — «Как я потерял первенство». То ли новелла, то ли зарисовка, — видимо, и автор затруднялся в определении жанра, поставив при первой публикации подзаголовок: «Невыдуманный рассказ». И в самом деле — это случай из его собственной жизни, о себе он рассказывает. Именно с него мне бы хотелось начать эти заметки, отыскать в биографии писателя жизненные истоки его книг.

«Невыдуманный рассказ» был написан к двадцатилетию Победы: автор, которому тогда пошел уже пятый десяток, со снисходительной, насмешливой отрешенностью от себя самого, наивного, нескладного, худющего, восемнадцатилетнего, вспоминает, как первой военной зимой в эвакуации в уральском городке он пробился к командиру формировавшегося гаубичного полка с просьбой зачислить его в часть, взять на фронт. С юмором он рассказывает о том, какое «жалкое зрелище» являл собою в ту пору: «Даже после того, когда мне уже выдали обмундирование и я в шинели, затянутый ремнем, в солдатских кирзовых сапогах шел по улице, оглядываясь на себя в стекла магазинов, пожилая женщина остановилась и, глядя на меня, вдруг заплакала: „Господи, и таких уже берут…“»

Этот короткий мемуарный очерк вообще выдержан в юмористическом тоне — многое здесь смешно: и то, что, оказавшись в артиллерии (две предыдущие попытки попасть в действующую армию — в авиацию и пехоту — окончились крахом), герой сразу же стал считать, что именно этот род войск «единственно в полной мере достоин человека», что полк его «самый лучший», лишь по непонятным причинам не получивший звания гвардейского; и то, что у него возникло чувство ревности, когда в их полку появился солдат моложе его и он утратил неясно чем его тешившее первенство.

Но пусть юмор не заслонит читателю серьезного, того, что проливает свет на главное в жизни и творчестве Г. Бакланова, что в глубинных истоках определило и его судьбу и пафос его книг. Кое-что выглядит — особенно сейчас, из дали годов, — мальчишески нелепым, но мысли были взрослыми и решения тоже; и этот, как тогда говорили в армии, рядовой необученный в свои восемнадцать лет хорошо понимал, куда и зачем идет, во имя чего стремится на фронт, а оттого, что был он моложе многих других, спрос с него был не меньший, и часто было ему, наверное, много труднее, чем тем, кто постарше и покрепче. Да и мысли были взрослыми, и чувство ответственности было не по летам зрелым.

Недавно в интервью, вспоминая войну, своих ровесников, своих братьев, сложивших голову на фронте, Г. Бакланов говорил: «…Это было поколение достойное, гордое, с острым чувством долга. Не тем чувством долга, которое, как правильно отмечал Лев Толстой, особенно развито в людях ограниченных, а тем, которое в роковые моменты истории движет честными людьми, готовыми пожертвовать собой во имя спасения Родины. Когда разразилась война, поколение это в большинстве своем шло на фронт добровольцами, не дожидаясь призыва, считая, что главное дело нашей жизни — победить фашизм, отстоять Родину. И почти все оно осталось на полях битв».

Это поколение сегодня представлено в нашей литературе целой плеядой хорошо известных читателю имен. Все они, юноши Великой Отечественной — Василь Быков и Владимир Богомолов, Алесь Адамович и Анатолий Ананьев, Виктор Астафьев и Виктор Курочкин, Дмитрий Гусаров и Константин Воробьев, — были тогда в армии самыми молодыми, но отвечать им приходилось не только за себя, а часто и за других без какой-либо скидки на возраст. Попавшие на фронт прямо со школьной скамьи, они, как хорошо сказал однажды Александр Твардовский, «выше лейтенантов не поднимались и дальше командира полка не ходили» и «видели пот и кровь войны на своей гимнастерке». И этим будет многое продиктовано в тех книгах о войне, которые напишут они потом — лет через десять — пятнадцать после ее конца, — а тогда никто из них не помышлял о занятиях литературой: все было отдано войне, тяжкой солдатской службе. «Вполне понятно, — писал Г. Бакланов, — что мы шли тогда на фронт не материал для будущих книг собирать, а защищать Родину. Шли солдатами, на фронте становились офицерами. Излишне говорить о том, как быстро мужают на войне: год за три — это еще минимальная мера».

Вот те университеты, где будущий писатель прошел школу жизни, самую фундаментальную из всех возможных.

После этого остается о его жизненном пути сказать немногое — и самых кратких биографических сведений достаточно. Родился Григорий Бакланов в 1923 году в Воронеже, там окончил школу и, как один из его героев, в первый раз уезжал из дому в пионерский лагерь, во второй раз — на фронт. Начал войну рядовым на Северо-Западном фронте, потом окончил артиллерийское училище — конечно, это был ускоренный выпуск, — и уже офицером, командуя взводом управления, сражался на Юго-Западном (впоследствии он стал Третьим Украинским) фронте — на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. И знает передний край войны самым основательным образом: товарищей хоронил, был ранен и контужен, недоедал, недосыпал, мерз, тащил по непролазной весенней и осенней грязи пушки на руках, а сколько перекопал в жару и мороз твердой, как камень, земли, сколько прошагал, прополз, сколько водных преград форсировал, и так уж случалось, что большей частью на подручных средствах… Отсюда бесчисленные поразительно точные подробности и поведения человека в бою, под огнем, и сурового фронтового быта, которые отличают прозу Г. Бакланова.

Первый рассказ написал Г. Бакланов после войны, ожидая демобилизации, и был принят в Литературный институт имени Горького. Пережитое толкнуло в литературу. Есть некая загадка в том, что поколение, которое понесло на войне такие тяжелые потери — по статистике, из каждых ста ушедших на фронт юношей в живых осталось лишь трое, — дало нашей литературе большой отряд ярко одаренных художников. Наивно предполагать, что пули и осколки почему-то щадили талантливых, наделенных художественным даром. Причина, видимо, в другом: война была ни с чем несравнимым потрясением, пробудившим у людей способности, которых они в себе и не подозревали и которые в других обстоятельствах, быть может, так и остались бы под спудом, не были бы реализованы, — за перо заставляло браться страстное желание рассказать о выпавших на их долю великих испытаниях, которые они выдержали достойно…

Однако час для этого пришел не сразу. Как это ни странно, почти все писатели фронтового поколения — и Г. Бакланов тоже — начинали книгами не о войне. Повесть «Южнее главного удара» (первоначальное название «Девять дней» (1957) — не первое его произведение. Но это первая его удача, книга, свидетельствовавшая о рождении писателя со своим видением мира, со своей выношенной темой.

То, что написано до этого, несет еще следы ученичества. Впрочем, мало кому дано совсем миновать период ученичества. Беда была не в этом, во всяком случае не только в этом, а в том, что в основе предыдущей повести, «В Снегирях» (1954), и первых рассказов лежал материал, добросовестно собранный, но не ставший для автора, как война, частью его собственной судьбы. Изображалась в них современность, мирная послевоенная пора, но бралась она не изнутри, между автором и воссоздаваемой действительностью, по отношению к которой он занимал позицию наблюдателя, сохранялась изрядная дистанция — преодолеть ее молодому писателю очень трудно, ему трудно «вжиться», не пережив самому.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.