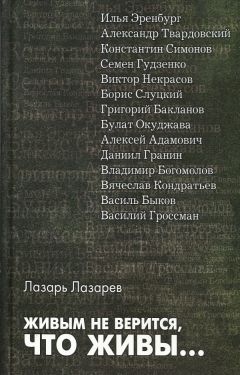

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Но та объединяющая их нить, о которой пишет в своих заметках Ваншенкин, — свойственное и Твардовскому и Слуцкому отталкивание от литературщины, от литературной гладкости, внимание к прозе жизни, в языке опора на живую окопную фронтовую речь. Об этом писал Твардовский, рассказывая о своей работе над «Теркиным». Он почувствовал невмоготу писать не для «взрослых грамотных людей», а для «выдуманной деревенской массы», давно ставшей штампом псевдонародности. Солдатский юмор, пропитавший «Теркина», из этого источника.

Часто он жесткий, злой, направлен против утешающей лжи. В первый год войны на фронте говорили не «отступаем», а «драпаем», что и зафиксировал Твардовский, записав солдатское словечко «драп-кросс». И не из того же солдатского источника строки Слуцкого: «И хоть шел я назад, но кричал я: „Вперед!“»? Сразу вспомнился фронтовой анекдот той поры: «Почему драпаем?» — «Забыл, что Молотов 22 июня сказал, что победа будет за нами?..» Уже начало стихотворения Слуцкого: «Словно я был такая-то мать. Всех всегда посылали ко мне» вводило читателя в стихию живого языка переднего края. Но сам этот юмор был направлен, не только против тех, кто вопреки реальному положению безрадостных дел внушал, что все в порядке, беспокоится нечего, он бил и по нам, отступавшим. Но каким бы он ни был резким и жестким, этот очищавший от благодушия юмор, но сам факт, что он возник тогда, что была в нем потребность, свидетельствовал о несломленной силе сопротивления тяжело сложившимся обстоятельствам войны.

Близость некоторых мотивов у Твардовского и Слуцкого, которую легко заметить, если перешагнуть через «разделительные полосы» старых «карт», была закономерной…

Есть у Слуцкого стихотворение «Однофамилец», посвященное солдату, павшему в боях за Москву (в этих сражениях был ранен и сам поэт) и похороненному там, у шоссе, в братской могиле, заросшей уже травой:

Все буквы — семь — сходилися у нас,

И в метриках, и в паспорте сходились,

И если б я лежал в земле сейчас,

Все те же семь бы надо мной светились.

Но пули пели мимо — не попали,

Но бомбы облетели стороной,

Но без вести товарищи пропали,

А я вернулся. Целый и живой.

Я в жизни ни о чем таком не думал,

Я перед всеми прав, не виноват,

Но вот шоссе, и под плитой угрюмой

Лежит с моей фамилией солдат.

И сразу вспоминаешь Твардовского — невозможно не вспомнить:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они — кто старше, кто моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —

Речь не о том, но все же, все же, все же…

А вот много раз цитировавшиеся строки из «За далью — даль» Твардовского о редакторе, которого называли «внутренним»:

Я только мелочи убавлю

Там, сям — и ты как будто цел.

И все нетронутым оставлю,

Что сам ты вычеркнуть хотел.

Там карандаш, а тут резинка,

И все по чести, все любя,

И в свет ты выйдешь, как картинка.

Какой задумал я тебя.

На память приходят строки Слуцкого:

Лакирую действительность —

Исправляю стихи.

Перечесть — удивительно —

И смирны и тихи.

И не только покорны

Всем законам страны —

Соответствуют норме!

Расписанью верны!

Чтобы с черного хода

Их пустили в печать,

Мне за правдой охоту

Поручили начать.

Здесь нет места для сопоставления прозы Твардовского и Слуцкого, написанной в одну и ту же пору — «Родины и чужбины» и «Записок о войне». А между тем это сопоставление напрашивается, нельзя не заметить бросающихся в глаза перекличек, близких мотивов и наблюдений. Надо надеяться, что историки литературы не пройдут мимо этого очень важного сюжета, много говорящего и о времени, и об авторах упомянутых вещей. Но вот что стоит напомнить: очерки Твардовского были подвергнуты разгрому, да такому, что даже не посчитались с тем, что автор к тому времени был трижды лауреатом Сталинской премии, депутатом Верховного Совета РСФСР — видно, раздражение в начальственных кругах было очень велико. Две статьи — Владимира Ермилова «Фальшивая проза» в «Литературной газете» и Бориса Рюрикова «Малый мир» в «Комсомольской правде» — уже по их названию ясно, что от очерков Твардовского камня на камне не оставляли: «фальшь», «грубая идейная и художественная ошибка», «безыдейность», «мелочность и узость взгляда» и т. д. и т. п.

Слуцкий свои «Записки о войне» в печать не предлагал, наверное, понимал, чем это грозит. Они были опубликованы уже после его смерти, в «перестроечную» пору — до этого и думать об этом нельзя было, через пятьдесят пять лет после того, как были написаны. Рукопись «Записок» по просьбе Слуцкого, знаю это точно, читали считанные люди — по пальцам руки их всех можно пересчитать.

Близость Твардовского и Слуцкого, о которой я веду речь, заключалась и в том, что они оба были целиком и полностью людьми поэзии. Это было главным делом их жизни, все пережитое, прочувствованное, увиденное непременно претворялось в стихи. Это было органическим свойством их художественного дара. И поэтому у них разговорная речь так легко и свободно, словно бы сама собой, переходила в речь стихотворную.

Та новая «карта» литературы, о которой я заговорил, уже создается, уже существует. Могли ли четверть века назад о Михаиле Булгакове, Андрее Платонове, Василии Гроссмане, Марине Цветаевой, Анне Ахматовой говорить как о классиках нашей литературы? А сейчас это принимают как само собой разумеющееся даже составители школьных программ, обычно склонные к консервативной устойчивости и неподвижности. Слуцкий писал в строках, слегка подсвеченных иронией: «Я слишком знаменитым не бывал, но в перечнях меня перечисляли. В обоймах, правда, вовсе не в начале, к концу поближе — часто пребывал». Так было обозначено его место на старых, советского времени «картах» литературы. Думаю, что на новой «карте» поэзия Слуцкого будет стоять в том же ряду, где стихи Константина Симонова времен войны, Александр Твардовский, Анна Ахматова (кстати, нелишне это отметить, она с интересом относилась к стихам Слуцкого), Иосиф Бродский.

Внушительную, быть может, даже большую часть своих стихов Слуцкий напечатать не мог, они были, как тогда выражались, «непроходимы». В сущности он постоянно «писал в стол» — тоже распространенная тогда в литературных кругах формула. Другого пути у него не было. Ведь его творчество по самой природе своей было лирическим дневником, покоившимся на том, что чувствовал, видел, пережил.

Слуцкий надеялся, что придет пора, когда в стране жизнь, существующие порядки изменятся, воцарится справедливость, в искусстве утвердится «гамбургский счет», несправедливо преследовавшимся и оттертым в тень воздастся заслуженное и должное:

Долголетье исправит все грехи лихолетья.

И Ахматову славят, кто стегал ее плетью.

Все случится и выйдет, если небо поможет.

Долгожитель увидит то, что житель не сможет.

Увы, не суждено было Слуцкому стать долгожителем. И не знал он, какая судьба ждет его стихи, оставшиеся в рукописи. Все-таки надеялся, что дождется лучшего. Писал: «Я еще без поправок эту книгу издам!»

Увы, не случилось. Не была издана при его жизни такая книга — «без поправок». А кто знает, доживи он до поры, когда открылась дорога в печать «самым сильным и бравым» его стихам, может быть, справился бы с депрессией, которая отняла у него почти десять последних лет жизни.

Поэзия Слуцкого вобрал в себя множество его глубоких проницательных размышлений о жизни, о выпавшей на его долю войне, о людях, об истории, о творчестве. Она явление цельное, отразившее то время и поднявшееся над ним, утверждая непреходящие ценности справедливости и человечности.

Есть у Слуцкого стихотворение, в котором он замечает, что «в двадцатом веке дневники не пишутся и ни строки потомкам не оставят», — страх и смятение, рожденные его катастрофами и жестокостью, не дают это делать. Дневники заменяла поэзия, потому что «за стихотворною строкой» «как за броней цельностальною» все-таки — пусть и не всегда — удавалось скрыться от недреманного ока охранных дел мастеров.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.