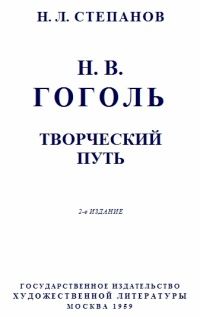

Николай Степанов - Гоголь: Творческий путь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гоголь: Творческий путь"

Описание и краткое содержание "Гоголь: Творческий путь" читать бесплатно онлайн.

В ряду писателей, составляющих гордость русской литературы, в ряду таких имен, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Горький, – стоит имя Гоголя. Творчество Гоголя особенно близко и дорого нашему народу. Великий русский художник слова горячо и самозабвенно любил свою родину и свой народ и во имя его счастья беспощадно осуждал все то отсталое, косное, темное, безобразное, что сковывало и уродовало человека.

Ни Костанжогло, ни Муразов не получились «положительными героями», потому что их образы не только ничего общего не имели с реальностью, но выражали идеи, глубоко чуждые прогрессивному историческому развитию. Отсюда и художественная неудача этих образов, лишенных плоти и крови, остающихся бесцветными и надуманными схемами. Даже мастерство в рисовке внешнего облика персонажей, языковые средства изображения изменяют Гоголю. Писатель не смог избежать поражения, отправляясь от абстрактных и утопических замыслов, а не от жизни.

Н. Г. Чернышевский глубоко объяснил причину неудачи Гоголя в создании положительных образов второй части поэмы, видя ее в нарушении тесной связи творчества писателя с действительностью: «Когда действительность представляла идеальные лица, они превосходно выходили у Гоголя, как, например, в «Тарасе Бульбе» или даже в «Невском проспекте» (лицо художника Пискарева). Если же действительность не представляла идеальных лиц или представляла в положениях, недоступных искусству, – что оставалось делать Гоголю? Выдумывать их? Другие, привыкшие лгать, делают это довольно искусно, но Гоголь никогда не умел выдумывать… и выдумки у него выходили всегда неудачны».[405]

Необходимо отметить, что, говоря о лицах, находящихся «в положениях, недоступных искусству», Чернышевский имел в виду тех подлинных защитников народных интересов, писать о которых в условиях политической реакции было невозможно.

Центральный вопрос эпохи – вопрос о крепостном праве, о положении крестьян – Гоголь пытался разрешить, отстаивая порочную идею примирения сословий во имя спасения от капиталистического «разврата». Отсюда и попытка изобразить в идиллическом свете «идеального» помещика Костанжогло, благодетельного миротворца-христианина откупщика Муразова и представителя государственной мудрости – генерал-губернатора. Поставленная Гоголем во втором томе «Мертвых душ» задача создания положительного идеала являлась исторически назревшей, но Гоголю она представлялась в искаженной, мистифицированной форме.

Свои мечты о лучшем устроении общества Гоголь вкладывает в уста добродетельного генерал-губернатора. Дошедшие до нас главы второго тома обрываются на его обличающей чиновников речи. Генерал-губернатор, князь, выступает в поэме Гоголя, однако, не как живой, типический персонаж, а как авторский рупор. В его речи содержится суровый приговор той «неправде», которая стала господствовать всюду: «… никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась». Таков безотрадный вывод, к которому пришел Гоголь. Он понимает, что единственное спасение – в коренной перестройке общества, но путь к этому видит лишь в моральном самоусовершенствовании. Поэтому и призыв князя «спасать нашу землю», которая гибнет не от «нашествия двадцати иноплеменных языков», а от развращенности и продажности «правления», корыстолюбия чиновников, завершается моралистической формулой – «восстать против неправды».

В письме «Занимающему важное место» Гоголь еще раньше сформулировал те идеи религиозного примирения и разрешения всех противоречий, которые высказывает в своих речах генерал-губернатор. «Много злоупотреблений: завелись такие лихоимства, – писал Гоголь в «Переписке», – которые истребить нет никаких средств человеческих». Однако если осуждение в речи генерал-губернатора всеобщего лихоимства «другого правительства» чиновно-бюрократической клики и достигает высокого гражданского пафоса, то средства, предлагаемые им для искоренения этой «неправды», настолько утопичны и наивны, что свидетельствуют о полном бессилии писателя понять подлинные исторические ее причины. Реакционная утопия благотворной деятельности умудренного христианским вероучением правительства, излагаемая генерал-губернатором, объективно выгодна была лишь феодально-крепостническим кругам. Боязнь социальных потрясений, вызванных подъемом общественного движения, привела Гоголя к этой идеализации отжившего «патриархального» уклада, представлявшегося писателю панацеей от всех бед.

Приписывая добродетельную заботу о народе откупщику Муразову, заставляя «покаяться» Хлобуева или даже того же Чичикова, Гоголь объективно становился на реакционные позиции, хотя субъективно он и желал облегчить положение народа. Поэтому, говоря о втором томе «Мертвых душ», мы не должны забывать о глубоких идейных ошибках и заблуждениях писателя. Но там, где Гоголь не находился в плену своих ложных взглядов, он сохранял всю силу своего могучего и правдивого таланта, создавая правдивые и обобщенные образы Петуха, помещика Кошкарева, генерала Бетрищева, Тентетникова, не уступающие по своему типизму героям первой части поэмы. Там же, где Гоголь пытался представить положительные образы, не имевшие основания, почвы в реальной действительности, он и как художник оказывался в плену у голой абстракции.

В первой части «Мертвых душ» Гоголь ставил перед собой обличительную задачу. Это и придало такую художественную силу, правдивость и типическую обобщенность созданным им образам. Однако и тогда неясен был для писателя путь исправления и преобразования общества. В период создания второго тома поэмы Гоголь уже находился под влиянием реакционной утопии, и положительное начало ему представлялось теперь в форме морального, христианского самоусовершенствования. В этом и было основное противоречие в мировоззрении писателя, приводившее его к ошибочным выводам, сказавшимся и в его художественном методе. «Виноват ли он (то есть Гоголь. – Н. С.) в этой тесноте своего горизонта? – спрашивал Чернышевский, отклоняя разрыв между художником и мыслителем. – Мы не вздумаем оправдывать его избитою фразою, что он, дескать, был художник, а не мыслитель. Недалеко уйдет тот художник, который не получил от природы ума, достаточного для того, чтобы сделаться и мыслителем».[406]

Во второй части «Мертвых душ» (а возможно, и в третьей, им задуманной) Гоголь пытался найти ответ на поставленный им в конце первого тома вопрос: «Русь, куда ж несешься ты?» Но ответа на этот вопрос он так и не смог дать. Поиски выхода и во втором томе диктовались страстным желанием писателя угадать пути движения вперед, которое так нужно было России. «Будьте не мертвые, а живые души», – завещает он. Однако путь к этому Гоголь видел лишь в нравственном самоусовершенствовании. «Общество тогда только поправится, – пишет он в своем «Завещании», – когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин, служа богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы, законные всему. И человечество двинется вперед». Здесь горячая вера в движение человечества вперед сочетается с утопическими, ложными представлениями писателя о самих путях и средствах этого движения.

Трудно сказать, как бы пошло дальше развитие второй части «Мертвых душ». Некоторые из современников писателя, слышавшие в его чтении главы, впоследствии уничтоженные автором, передают содержание этих глав. По этим свидетельствам можно в известной мере представить дальнейшее развитие действия. Наиболее подробное изложение оставил Л. И. Арнольди, слышавший чтение Гоголя. В уцелевших главах второй части история отношений Тентетникова и Улиньки прерывается на приезде Чичикова к ее отцу генералу Бетрищеву. Чичиков со свойственной ему обходительностью добивается расположения генерала и, ловко устраивая свои дела, содействует примирению с ним Тентетникова. В отсутствующих главах имелось, по свидетельству Арнольди, описание домашней жизни генерала Бетрищева, обеда, на котором присутствовал Чичиков.

Чичиков, вернувшись к Тентетникову, передает ему, что генерал сожалеет о ссоре и готов даже первый к нему приехать с визитом, чтобы просить прощения. Тентетников, обрадованный таким исходом, решает сам ехать к Бетрищеву. За обедом у Бетрищева происходит разговор о войне 1812 года, в связи с тем что Чичиков сообщил уже Бетрищеву о сочинении Тентетникова на эту тему. По словам Арнольди: «После второго блюда генерал заговорил с Тентетниковым о его сочинении и коснулся 12-го года. Чичиков струхнул и со вниманием ждал ответа. Тентетников ловко вывернулся. Он отвечал, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год, что много было историков этого времени и без него, но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно, по его мнению, то, что весь народ встал, как один человек, на защиту отечества; что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для спасения общего дела; вот что важно в этой войне и вот что желал он описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв! Тентетников говорил довольно долго и с увлечением, весь проникнулся в эту минуту чувством любви к России».[407]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гоголь: Творческий путь"

Книги похожие на "Гоголь: Творческий путь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Степанов - Гоголь: Творческий путь"

Отзывы читателей о книге "Гоголь: Творческий путь", комментарии и мнения людей о произведении.