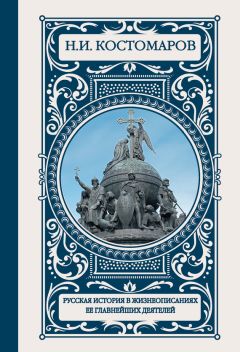

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

В 1147 году в летописях впервые упоминается Москва. Миниатюра из Радзивилловской летописи.

Андрей родился в Суздальской, или точнее, Ростовско-Суздальской земле, там провел он детство и начало юности, там усвоил первые впечатления, по которым сложились у него взгляды на жизнь и понятия. Судьба бросила его в омут безвыходных междоусобий, господствовавших в Южной Руси. После Мономаха, который был киевским князем по выбору земли, в Киеве княжили один за другим два сына его, Мстислав и Ярополк; спора у них за землю не было, и их можем мы причислить к истинным земским избранным князьям, как и отца их, потому что киевляне дорожили памятью Мономаха и любили его сыновей. Но в 1139 году черниговский князь Всеволод Ольгович выгнал третьего сына Мономаха, слабого и ограниченного Вячеслава, и овладел Киевом посредством оружия. Этим открыт был путь нескончаемой неурядице в Южной Руси. У Андрея, по-видимому, созрел тогда план не только удалиться в Суздальскую землю, но утвердить в ней средоточие, из которого можно будет вершить дела Руси. Летопись говорит, что с ним в соумышлении были его свойственники бояре Кучковы. Мы думаем, что у него было тогда много сторонников как и в Суздальской земле, так и в Киевской. Первое показывается тем, что в Ростовско-Суздальской земле любили его и вскоре выказали эту любовь, посадив князем по избранию; о втором свидетельствуют признаки значительного переселения жителей из Киевской земли в Суздальскую; однако Андрею, действовавшему в этом случае против отцовской воли, нужно было освятить свои поступки в глазах народа каким-нибудь правом. Андрей нашел его – этим правом стало высшее непосредственное благословение религии.

Суздальский кремль.

Фрагмент росписи в Переяславле-Залесском. XII в.

Была в Вышгороде в женском монастыре икона Святой Богородицы, привезенная из Царьграда и написанная, как гласит предание, евангелистом Лукой. Рассказывали о ней чудеса, говорили между прочим, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама отходила от стены и становилась посреди церкви, как будто показывая, что желает уйти в другое место. Взять ее явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этого. Андрей задумал похитить ее, перенести в Суздальскую землю, даровать таким образом этой земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что на эту землю распространяется особое благословение Божие. Подговорив священника женского монастыря Николая и дьякона Нестора, Андрей ночью унес чудотворную икону из монастыря и вместе с княгиней и соумышленниками тотчас после того убежал в Суздальскую землю. Путешествие этой иконы в Суздальскую землю сопровождалось чудесами: на своем пути она творила исцеления. Уже в голове Андрея родилась мысль поднять город Владимир выше старейших городов Суздаля и Ростова, но он хранил эту мысль до поры до времени втайне, а потому проехал с иконой мимо Владимира и не оставил ее там, где, по его плану, ей впоследствии быть надлежало. Но не хотел Андрей везти ее ни в Суздаль, ни в Ростов, потому что, по его расчету, этим городам не следовало давать первенства. За десять верст от Владимира по пути в Суздаль произошло чудо: кони под иконой вдруг стали; запрягают других, посильнее, – и те не могут сдвинуть воз с места.

Князь остановился; раскинули шатер. Андрей заснул, а поутру объявил, что ему являлась во сне Божия Матерь с хартией в руке, приказала не везти ее икону в Ростов, а поставить во Владимире; на том же месте, где произошло видение, соорудить каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основать при ней монастырь. В память такого видения написана была икона, изображавшая Божию Матерь в том виде, как она явилась Андрею с хартией в руке. Тогда на месте видения заложено было село, называемое Боголюбовым. Андрей построил там богатую каменную церковь; ее утварь и иконы украшены были драгоценными камнями и финифтью, столпы и двери блистали позолотой. Там поставил он временно икону Св. Марии; в окладе, сделанном для нее Андреем, было пятнадцать фунтов золота, много жемчуга, драгоценных камней и серебра.

Заложенное им село Боголюбово стало его любимым местопребыванием и усвоило ему в истории прозвище Боголюбского.

Мы не знаем, что делал Андрей до смерти отца, но, без сомнения, он в то время вел себя так, что угодил всей земле. Когда отец умер в Киеве после пира у какого-то Петрила, 15 мая 1157 года, ростовцы и суздальцы со всей землей, нарушив распоряжение Юрия, отдававшего Ростов и Суздаль меньшим сыновьям, единодушно избрали Андрея князем всей своей земли. Но Андрей не поехал ни в Суздаль, ни в Ростов, а основал свою столицу во Владимире, построил там великолепную церковь Успения Богородицы с позолоченным верхом из белого камня, привезенного по воде из Болгарии. В этом храме поставил он похищенную из Вышгорода икону, которая с того времени начала носить имя Владимирской.

Посольство новгородцев к Андрею Боголюбскому с просьбой о присылке князя и выбор из предложенных Андреем кандидатов: Мстислава Юрьевича и Мстислава Ростиславича. Миниатюра из Радзивилловской летописи.

А. М. Васнецов. Строительство первых стен Кремля в Москве при Юрии Долгоруком в 1156 г.

С той поры Андрей явно показал свое намерение сделать Владимир, бывший до того времени только пригородом, главным городом всей земли и поставить его выше старых городов, Ростова и Суздаля. Андрей имел в виду то, что в старых городах были старые предания и привычки, которые ограничивали власть князя. Ростовцы и суздальцы избрали Андрея на вече. Они считали власть князя ниже своей вечевой власти; живя в Ростове или Суздале, Андрей мог иметь постоянные пререкания и должен был подлаживаться к горожанам, которые гордились своим старейшинством. Напротив, во Владимире, который ему обязан был своим возвышением, своим новым старейшинством над землей, воля народная должна была идти об руку с волей князя. Город Владимир, прежде малый и незначительный, сильно разросся и населился при Андрее. Жители его состояли в значительной степени из переселенцев, ушедших к Андрею из Южной Руси на новое жительство. На это явно указывают названия урочищ во Владимире; там были река Лыбедь, Печерный город, Золотые Врата с церковью над ними, как в Киеве, и Десятинная церковь Богородицы: Андрей из подражания Киеву дал построенной им во Владимире церкви десятину от своих стад и от торга и сверх того город Гороховец и села. Андрей строил много церквей, основывал монастыри, не жалел издержек на украшение храмов. Андрей приглашал для этого мастеров с Запада, а между тем начало развиваться и русское искусство, так что при преемнике Андрея русские мастера уже без помощи иностранцев строили и расписывали свои церкви.

В то время к числу благочестивых подвигов князя, составлявших его славу, относились и его войны с неверными. По соседству с волостью Андрея, на Волге, было царство Болгарское. Болгары, народ финского, или, вероятнее, смешанного племени, еще в десятом веке приняли магометанство. Они давно уже жили не в ладах с русскими, делали набеги на русские области, и русские князья не раз ходили биться против них: такие битвы считались богоугодным делом. Андрей два раза воевал с этим народом и первый раз отправился с войском против него в 1164 году. Он взял с собой икону Св. Богородицы, привезенную из Вышгорода; духовенство шло пешком и несло ее под знаменами. Сам князь и все войско перед походом причащались Св. Тайн. Поход окончился удачно; князь болгарский бежал; русские взяли город Ибрагимов (в наших летописях – Бряхимов). Князь Андрей и духовные приписывали эту победу чудотворному действию иконы Богородицы; событие это поставлено было в ряду многочисленных чудес, истекавших от этой иконы, и в память его было установлено празднество с водосвятием, совершаемое до сих пор 1 августа. Патриарх царьградский по желанию Андрея утвердил этот праздник тем охотнее, что русское торжество совпало с торжеством греческого императора Мануила, одержавшего победу над сарацинами, которую приписывали действию Животворящего Креста и хоругви с изображением Христа Спасителя.

Но не так благосклонно отнесся к желаниям Андрея патриарх Лука Хризоверх, когда Андрей обратился к нему с просьбой посвятить в митрополиты во Владимир своего любимца Феодора. Этим нововведением Андрей хотел решительно возвысить Владимир, зависевший от ростовской епархии; тогда Владимир не только стал бы выше Ростова и Суздаля, а получил бы еще первенствующее духовное значение в ряду русских городов иных земель. Но патриархи, следуя давнему обычаю Восточной церкви, нелегко и не сразу соглашались на всякие изменения в порядке церковного управления. И на этот раз не согласился патриарх на такую важную перемену, тем более что ростовский епископ Нестор был еще жив и, преследуемый не любившим его Андреем, бежал тогда в Царьград. Через несколько лет, однако, в 1168 году, любимец Андрея Феодор, съездив в Царьград, выхлопотал себе посвящение если не в сан митрополита, то в сан епископа ростовского. По желанию Андрея он, хотя и числился ростовским, должен был жить во Владимире, так как на это патриарх дал дозволение. Таким образом, его любимый Владимир если и не мог в духовном управлении получить того первенства на Руси, которое принадлежало Киеву, по крайней мере делался выше Ростова как местопребывание епископа. Любимец Андрея Феодор до того возгордился, что подобно своему князю, ни во что ставившему Киев, не хотел знать киевского митрополита: не поехал к нему за благословением и считал для себя достаточным поставление в епископы от патриарха. Так как это было нарушением давнего порядка на Руси, то владимирское духовенство не хотело ему повиноваться; народ волновался. Феодор закрыл церкви и запретил богослужение. Если верить летописям, то Феодор по этому поводу, принуждая повиноваться своей верховной власти, позволял себе ужасные варварства: мучил непокорных игуменов, монахов, священников и простых людей, рвал им бороды, рубил головы, выжигал глаза, резал языки, отбирал имения у своих жертв. Хотя летописец и говорит, что он поступал таким образом, не слушая Андрея, посылавшего его ставиться в Киев, но трудно допустить, чтобы все это могло происходить при таком властолюбивом князе против его воли. Если подобные варварства не плод преувеличения, то они могли совершаться только с ведома Андрея, или по крайней мере Андрей смотрел сквозь пальцы на проделки своего любимца и пожертвовал им только тогда, когда увидел, что народное волнение возрастает и может иметь опасные последствия. Как бы то ни было, Андрей наконец отправил Феодора к киевскому митрополиту, который приказал отрубить злодею правую руку, отрезать язык и выколоть глаза. Это – по византийскому обычаю.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.