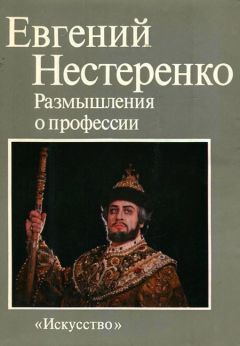

Евгений Нестеренко - Размышления о профессии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Размышления о профессии"

Описание и краткое содержание "Размышления о профессии" читать бесплатно онлайн.

Книга народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, профессора Е. Е. Нестеренко рассказывает о работе певца-актера, о своеобразии этой сложной профессии. Автор вспоминает о своих творческих встречах со многими крупными советскими и зарубежными композиторами, режиссерами, дирижерами и исполнителями. Большой раздел в книге посвящен педагогике.

Весьма странно выглядит, когда артистка, исполняющая, например, роль Марфы в «Хованщине» Мусоргского или Любаши в «Царской невесте» Римского-Корсакова, выходит на аплодисменты и делает этакий поклон на испанский манер эпохи Филиппа II. Слов нет, поклон красивый, но красота его тут совершенно не к месту.

Несколько сложнее решить этот вопрос в камерном концерте. Иногда артист просит публику не аплодировать между произведениями. Большинство вокальных циклов лучше исполнять без перерыва, чтобы общая линия развития не прерывалась посторонними звуками. Исключение составляют лишь немногие циклы, в частности «Песни на слова Роберта Бёрнса» Г. Свиридова, где каждое произведение хотя и связано с другим, но имеет свое завершение, так что публике нужно выплеснуть свои эмоции. Однако просить не аплодировать в пределах отделения, где исполняются произведения разные, пусть даже одного композитора, на мой взгляд, не имеет смысла. Произведения, не объединенные в цикл, порой различные по настроению, требуют от слушателя перестройки. И именно для того, чтобы дать публике возможность освободиться от впечатлений предыдущей песни, нужны аплодисменты.

Помню концерт одного немецкого певца в Москве. Программа вечера включала в себя небольшие песни, не составляющие вокальных циклов, и тем не менее артист, как он привык у себя на родине, хотел, чтобы слушатели аплодировали только по окончании отделения, о чем и было написано в программках. Наша публика, уважая просьбу артиста, в перерывах между песнями действительно не аплодировала. Она отчаянно кашляла. Стояла осень, многие были простужены. Вежливый слушатель терпит, пока артист поет или играет, но ведь когда-то надо и откашляться. Во время аплодисментов кашель тонет в гуле хлопков. Впрочем, это вопрос традиций. Австрийские и немецкие слушатели привыкли не аплодировать в течение всего отделения, а у нас, в Америке или в Италии, наоборот, аудитория хочет реагировать на каждый номер программы.

В связи с этим вспоминаю и другой забавный случай. Пел я сольный концерт в Берлине. В зале кроме местных любителей пения было довольно много наших. После каждого номера программы советские слушатели принимались аплодировать, недоумевая, почему немцы воздерживаются от рукоплесканий. Последние же в свою очередь удивлялись, как это можно до антракта нарушать аплодисментами восприятие музыки. В конце концов мне пришлось, уважая местные обычаи, попросить наших слушателей не аплодировать до конца отделения.

Глава седьмая

Идут, вернее, бегут годы, многие мечты стали явью — и роли, о которых подумать было страшно, много раз исполнены на крупнейших сценах мира, и ученики мои поют в театрах, и уже ученики моих учеников заканчивают консерватории… Задумаешься над этим, скажешь себе: «Да, я счастлив, потому что нашел свою верную и единственную дорогу в жизни», и начинаешь вспоминать, как искал эту дорогу, кто помогал тебе.

Мой путь в искусстве я бы не назвал простым. Правда, я всегда любил музыку и пою, сколько себя помню, но далеко не сразу понял, что пение — мое профессиональное призвание.

Помню предвоенную Москву, первые месяцы войны, воздушные тревоги, эвакуацию в Ташкент, возвращение в конце 1943 года в столицу — и первые музыкальные впечатления: песни тех лет. Они звучали по радио, и мы, дети, их пели, не всегда даже понимая значение некоторых слов. Когда я подрос, у меня появилось увлечение — слушать пластинки. Был у нас патефон, и старые диски довоенных лет с популярными песнями перемежались с записями оперной музыки. Первые певцы, которых я тогда услышал, были Федор Иванович Шаляпин (монолог Бориса), Сергей Яковлевич Лемешев, исполнявший песенку и куплеты Герцога из «Риголетто» Верди, Иван Семенович Козловский (ариозо Арлекина из «Паяцев» Леонкавалло). Я, конечно, сразу же запомнил эту музыку и часто напевал ее, хотя сюжетов опер, естественно, не знал.

Хорошо помню выступление Поля Робсона, которое передавалось по радио. Он пел летом 1949 года в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Я слушал концерт и наслаждался прекрасным голосом негритянского баса. Осталось в памяти несколько театральных представлений: новогодний спектакль «Клуб знаменитых капитанов» в Зале имени Чайковского, «Финист — Ясный сокол» в Детском театре, балет И. Морозова «Доктор Айболит» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1949 году наша семья переехала в Челябинск. Там я впервые (мне было лет двенадцать) услышал и увидел оперный спектакль — «Снегурочку» Римского-Корсакова в постановке гастролировавшего в нашем городе Пермского театра оперы и балета. В пятом или шестом классе я каким-то образом попал в самодеятельный концерт и спел «Песню о фонарике». Я заучил ее с пластинки Владимира Бунчикова и даже не знал имени автора. Только впоследствии, будучи уже профессиональным певцом, я увидел эту песню в каком-то сборнике и с удивлением узнал, что автор ее — Шостакович. Таким образом, первый композитор, произведение которого я исполнил публично, был Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Судьба свела меня с ним лет пятнадцать спустя после того, как я впервые, будучи еще ребенком, познакомился с его музыкой.

В школе я почти не выступал, зато как солист я выходил на сцену довольно часто летом в пионерском лагере, пел под аккомпанемент пианино, аккордеона. Меня хвалили, говорили, что у меня красивый голос, но я тогда не думал о профессии артиста, поскольку был твердо убежден, что певческий голос после мутации пропадает. Тем не менее я увлекся творчеством Шаляпина: слушал многие его записи, всегда, когда его имя попадалось в какой-нибудь книге или статье, внимательно читал все относившееся к нему, знал многие фотографии Федора Ивановича в ролях и многие произведения его репертуара — на слух, с пластинок. Классе в десятом я пробовал петь, аккомпанируя сам себе (я начал брать уроки фортепиано довольно поздно — в шестом или седьмом классе), и чувствовал, что голос у меня стал каким-то низким, похожим на бас. Когда в 1955 году я приехал в Ленинград и поступил на военно-морской факультет Инженерно-строительного института (факультет этот через два года был ликвидирован), в этом великом городе, который стал родным для меня, где я прожил шестнадцать лет и воспитался как человек и сформировался как артист, я почувствовал острую потребность в пении. Я часто посещал оперные театры, любил ходить по музеям. Вся атмосфера этого удивительного города, в котором родились величайшие шедевры русской культуры, в том числе и русской музыки, словно активизировала творческие силы, дремавшие во мне. И я стал пробовать петь. Вначале мы с друзьями пели песни из курсантского фольклора и русские песни. Приходилось запевать и в строю — я вместе с несколькими моими товарищами был ротным запевалой.

Весной в институте каждое воскресенье проходили традиционные вечера факультетов с бездной выдумки и интересными программами концертов. Наш военно-морской факультет в 1956 году — я учился тогда на первом курсе — решил в числе прочих номеров показать хор. Был приглашен руководитель, помню его фамилию — Ильинский, опытный хормейстер, который и занимался с курсантами. Я в хор не попал. Не знаю почему, но командир роты меня не назвал. А у меня к тому времени уже возникло острое желание петь и с кем-то посоветоваться о моих вокальных данных.

Я поделился своими намерениями с Виктором Гореловым, моим однокурсником, значительно старше меня. Он был когда-то военным музыкантом, играл на кларнете. Виктор привел меня к руководителю нашего импровизированного хора и сказал, что я хочу ему что-нибудь спеть. Я исполнил песню Варяжского гостя из «Садко», которую знал, потому что слушал пластинку Шаляпина, и русскую народную песню «Есть на Волге утес». Когда я закончил, Ильинский удивленно посмотрел на меня и спросил: «А почему, собственно, вы здесь учитесь?» Я ответил: «Как почему? Потому что хочу стать военным инженером». — «Нет, вы должны учиться не здесь, а в консерватории». И повел меня к заместителю начальника факультета капитану второго ранга Сергею Григорьевичу Кравченко. Это был строгий, но справедливый командир, человек, очень любивший музыку. Ильинский подвел меня к нему и сказал: «Товарищ капитан второго ранга! Этому курсанту не здесь место». Кравченко насупил брови и спросил: «А что он натворил?» — «Да нет, ничего не сделал, дело в том, что он — обладатель прекрасного голоса». Кравченко заулыбался. Впоследствии он, как и начальник факультета инженер-полковник Василий Давыдович Хохлов, помогал мне ходить на занятия пением.

Таким образом я попал в программу концерта, где исполнял песню Варяжского гостя. Мне было трудно петь в тональности, и аккомпанировавший мне Ильинский странспонировал ее на тон вниз. Так я справился с тесситурой, и, когда закончил петь, в зале возникла такая овация, что после многочисленных выходов мне пришлось бисировать номер. Первое же выступление в басовом репертуаре принесло мне успех, который — увы — повторился не скоро.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Размышления о профессии"

Книги похожие на "Размышления о профессии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Нестеренко - Размышления о профессии"

Отзывы читателей о книге "Размышления о профессии", комментарии и мнения людей о произведении.