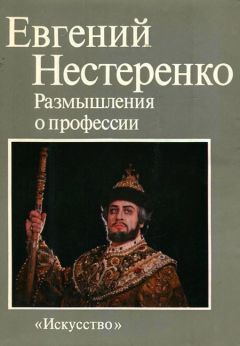

Евгений Нестеренко - Размышления о профессии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Размышления о профессии"

Описание и краткое содержание "Размышления о профессии" читать бесплатно онлайн.

Книга народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, профессора Е. Е. Нестеренко рассказывает о работе певца-актера, о своеобразии этой сложной профессии. Автор вспоминает о своих творческих встречах со многими крупными советскими и зарубежными композиторами, режиссерами, дирижерами и исполнителями. Большой раздел в книге посвящен педагогике.

Подобные изменения, обусловленные художественными соображениями и делающие произнесение текста более ясным и выразительным, следует признать, принять и исполнять так, как написал композитор.

Но существуют изменения, вызванные, очевидно, лишь соображениями большего удобства произношения. Так, у Даргомыжского в «Ночном зефире» написано: «Сбрось мантилью, ангел милый…», а у Пушкина: «Скинь мантилью…» Возможно, «сбрось» петь немного удобнее, поскольку звук «о» более свободный, чем «и». Но, думаю, в данном случае все-таки лучше сохранить пушкинский текст: разница небольшая, облегчение для исполнителя весьма незначительное. Далее у Пушкина написано: «…и явись, как яркий день», Даргомыжский исправил: «…как майский день». И это изменение мне кажется неоправданным, и я пою романс, точно следуя оригинальному тексту.

В «Пророке» Римского-Корсакова тоже есть два изменения текста. У Пушкина написано: «И внял я неба содроганье, и горний ангелов полет», у Римского-Корсакова: «…и горних ангелов полет». Я не согласен с этим. Пушкинский «Пророк» настолько совершенен, что изменение даже одного звука недопустимо. К тому же, «полет горних ангелов», то есть полет ангелов, которые летают высоко, менее интересно, чем «горний», то есть высокий полет ангелов. Так текст звучит более величественно.

Есть изменение и в конце ариозо. «Как труп в пустыне я лежал. И бога глас ко мне воззвал», — написано у Пушкина. Римский-Корсаков исправил: «И бога глас ко мне взывал…» С этим изменением я тоже согласиться не могу. «Взывал» — что-то бесконечно повторяющееся, а «воззвал» — гораздо более энергичное и мощное действие.

В комической песне «Мельник» на слова Пушкина Даргомыжский изменил первое слово: вместо «Воротился ночью мельник» — «Возвратился ночью мельник». Замена неудачная. Возможно, композитору не нравился некоторый оттенок просторечия в слове «воротился». Но Пушкин прибегал к просторечию нередко — и в «Сценах из рыцарских времен» и в «Маленьких трагедиях», — это характерно для его стиля. К тому же «воротился» произносить, петь удобнее, да и слово гораздо благозвучнее, чем «возвратился».

Изучая текст, надо помнить, что издатели иногда тоже ошибаются или «поправляют» автора, а иногда непродуманно вносят свои коррективы и певцы. И вот получается: «…и вам покоя, волны, страдалец не дает» — вместо «покою» (баркарола «Уснули голубые» Глинки на слова Кукольника) или: «…и степь от края и до края» — вместо «от краю и до краю» (романс «Благословляю вас, леса» Чайковского на слова А. К. Толстого). В первом случае беда вроде бы не велика, хотя исчезает приятная архаичность текста, а вот во втором — разрушается рифма; ведь у Толстого написано:

«И посох мой благословляю,

И эту бедную суму,

И степь от краю и до краю,

И солнца свет, и ночи тьму».

Разумеется, бывают необходимые изменения текста, вносимые композиторами: сокращение, изъятие некоторых куплетов или строф и т. п. Все это нужно самым внимательным образом изучить и, если решение композитора не является принципиально важным или с нашей точки зрения ошибочно, восстановить подлинный текст поэта.

Многие романсы, песни или оперы, мягко говоря, написаны на не самые лучшие тексты. Это таит довольно большую опасность для певцов. Поэт, слабо владеющий стихотворной техникой, вставляет иной раз слово просто для рифмы или для соблюдения размера стиха; а певец это слово, совершенно неуместное в данном тексте, начинает «интерпретировать». Вспомним, к примеру, Нестора Васильевича Кукольника, поэта, как известно, дружившего с Михаилом Ивановичем Глинкой. Многие романсы Глинки написаны на его стихи, причем Глинка иногда сочинял музыку, а Кукольник потом создавал для нее текст. Такой способ сочинения в практике Глинки встречается нередко. Так, барон Розен сочинил текст к уже готовым кускам «Ивана Сусанина». О Розене говорить не приходится, тот вообще плохо владел русским языком. А Кукольник, видимо, иной раз сочинял стихи на скорую руку, в них нередко встречается просто набор слов. Например, в «Попутной песне» — «Не воздух, не зелень страдальца манят…», в баркароле «Уснули голубые» — «И вам покою, волны, страдалец не дает…», в «Сомнении» — «Я плачу, я стражду…», то есть слова «страдание», «страдалец» для него весьма характерны. И вот певец «клюет» на это слово и начинает его «подавать». А если разобраться — при чем «страдалец» в «Попутной песне»? Или откуда появился «страдалец» в «Баркароле», когда все произведение — это упоение радостью жизни, южной венецианской ночью, причем, на мой взгляд, упоение не итальянца, а русского человека, очутившегося в Италии после промозглого, холодного северного Петербурга. Возможно, «страдалец» было просто расхожим словом у Кукольника и доискиваться смысла тут не стоит. Смысл и чувства нужно искать в музыке.

Или вот романс Чайковского «Нет, только тот, кто знал», написанный на слова Гете в переводе Льва Александровича Мея. Произведение полно любовного томления. В тексте же читаем: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду, поймет, как я страдал и как я стражду…» Видимо, в данном случае Мей просто подбирал рифму к словам «знал» и «жажду». В музыке Чайковского, как мне кажется, чувствуется скорее истома, а вовсе не страдание. Читаем дальше: «Гляжу я вдаль, нет сил, тускнеет око, ах, кто меня любил и знал, далеко…» И вот это «тускнеющее око» — всего лишь рифма к слову «далеко» — наводит некоторых певцов на мысль о каком-то ужасном переживании, от которого даже потускнел один глаз. Лишь вслушиваясь в музыку, понимая смысл стихотворения, певец сможет передать в этом романсе не страшное страдание, а необыкновенное переживание, доступное лишь тем, кто способен любить.

Кроме внимательной работы с литературной первоосновой музыкального произведения полезно знать и другие произведения, написанные на тот же текст или вдохновленные данным сюжетом. Сопоставляя их, яснее видишь, как представляет себе эту тему каждый композитор, что именно его привлекло. Скажем, если артист исполняет роль Мефистофеля в опере Гуно «Фауст», ему надо внимательно изучить великую трагедию Гете, но не мешает знать и оперу А. Бойто «Мефистофель» и оперу-ораторию Г. Берлиоза «Осуждение Фауста», не говоря уж о «Песнях о блохе», написанных на гетевский текст Бетховеном и Мусоргским. Кроме произведений вокальных существуют и произведения оркестровые, инструментальные, связанные с «Фаустом». А как в таком случае обойти вниманием произведения других писателей, затрагивающих ту же тему, — «Сцену из „Фауста“ Пушкина или „Мастера и Маргариту“ М. А. Булгакова, постановки в драматических театрах?» Для меня как исполнителя роли Мефистофеля в операх Гуно, Берлиоза и Бойто был очень интересным и поучительным фильм-экранизация Дюссельдорфского драматического театра «Фауст» (постановщик и исполнитель роли Мефистофеля Густав Грюндгенс), особенно грим и пластическое решение образа духа зла.

Всегда полезно познакомиться с историей создания как литературного первоисточника, так и музыкального произведения, им вдохновленного: когда и почему создана Пушкиным трагедия «Борис Годунов» и по какой причине и в каких условиях писалась Мусоргским его первая народная музыкальная драма? Кто зажег в душе Пушкина огонь, излившийся в гениальном «Я помню чудное мгновенье», и кому посвящен романс того же названия, сочиненный Глинкой? А уж если брать оптимальный вариант, надо не только изучать историю создания произведений и знать биографию композитора, но хорошо бы представлять его себе как живого, знакомого человека и творца.

Проблема работы над текстом достаточно тесно связана с проблемами произнесения этого текста.

Вопросам певческого произношения, включая такие важные моменты, как дикционная четкость, художественная выразительность, соответствие правилам орфоэпии, в последнее время в наших учебных заведениях, театрах и концертных организациях уделяется довольно мало внимания. В результате мы слышим в одном спектакле или концерте самые разнообразные (в зависимости от того, из какой части страны приехал певец) отклонения от норм русской литературной речи, плохо понимаем текст, недостаточно отчетливо произносимый вокалистами. Что же касается пения на иностранных языках, то в подавляющем большинстве случаев оно, мягко говоря, далеко от совершенства, а примеры использования произношения как средства художественной выразительности можно перечесть по пальцам.

В программах и учебных планах вокальных факультетов музыкальных училищ и вузов нашей страны существует дисциплина «Культура речи». Но, как показывает практика, даже в тех учебных заведениях, где этот предмет ведется, методика его преподавания оставляет желать лучшего. В существующей же вокально-методической литературе вопросы эти не систематизированы, крайне редко привлекают внимание певцов и, что еще прискорбнее, педагогов учебных заведений, дирижеров, режиссеров, пианистов-концертмейстеров. А ведь именно эти люди должны следить и за орфоэпией в пении и за тем, чтобы произношение вокалистов было не только безупречным в смысле четкости и ясности, но и способствовало созданию художественного образа.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Размышления о профессии"

Книги похожие на "Размышления о профессии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Нестеренко - Размышления о профессии"

Отзывы читателей о книге "Размышления о профессии", комментарии и мнения людей о произведении.