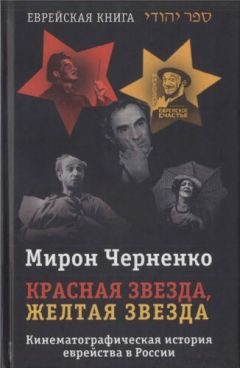

Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Описание и краткое содержание "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать бесплатно онлайн.

Еврейский характер, еврейская судьба на экране российского, советского и снова российского кино.

Вот о чем книга Мирона Черненко, первое и единственное до сего дня основательное исследование этой темы в отечественном кинематографе. Автор привлек огромный фактический материал — более пятисот игровых и документальных фильмов, снятых за восемьдесят лет, с 1919 по 1999 год.

Мирон Черненко (1931–2004) — один из самых авторитетных исследователей кинематографа в нашей стране.

Окончил Харьковский юридический институт и сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Заведовал отделом европейского кино НИИ киноискусства. До последних дней жизни был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, неоднократно удостаивался отечественных и зарубежных премий по кинокритике.

Это художественное слияние было венцом и всего фильма: все, что следовало далее, было лишь затянувшимся многоточием: Борис Бернштейн уходил в СССР, его друзья оставались вести революционную работу в Старом Дудино, девушка-сионистка, оказавшаяся между двух лагерей, убита… Пунктирная линия этой героини представляет собой единственное упоминание о существовании сионизма в советском кинематографе не только тридцатых годов. К тому же упоминание вполне снисходительное, что и по тем временам должно было рассматриваться не только как политический, но и национальный подвиг, если не попытка самоубийства…

К числу прочих «странностей», связанных с судьбой «Границы», следует упомянуть высокую оценку, которую дали фильму Ромен Роллан и Максим Горький, сравнившие ее — страшно подумать! — с самим «Чапаевым». Однако продолжения картина не имела и иметь не могла. Напротив, она была как бы нивелирована лентами середины тридцатых годов, несших на себе отчетливую и жирную печать нового времени. Такими, к примеру, как «Совершеннолетие» (1935, режиссер Борис Шрейбер), представляющую собой как бы прямую кальку с историко-революционных лент двадцатых годов, только снятую в звуковой или, как тогда говорилось, тон-версии. Правда, применительно к «Совершеннолетию» это не совсем точно, ибо в 1935 году вышел немой вариант картины, вариант звуковой был выпущен двумя годами позже. А речь в этом фильме, как в большинстве картин Белорусской киностудии, словно проходящих в ускоренном темпе все то, что было снято на других, более старых студиях страны, шла о немецкой оккупации Белоруссии, об отступлении Красной Армии из города, о самоотверженной работе подпольной комсомольской организации, в которой принимают участие еврейский паренек Мотя и его подруга Катя, о возвращении из Советской России Мотиного отца, мастера-литейщика Гедалия. Беглец из Совдепии и хороший работник, Гедалий пользуется доверием хозяина и ведет себя как законопослушный еврей старой формации: ходит с женой в синагогу, соблюдает праздники и вообще всячески демонстрирует свое отвращение к политике. Естественно, Мотя презирает отца- приспособленца, ибо сам он беззаветно распространяет листовки, призывающие воспрепятствовать оккупантам вывезти в Германию эшелоны с продовольствием. К сожалению, эта операция срывается, и тогда от неуловимого руководителя городского подполья по прозвищу Дикий поступает директива взорвать мост, чтобы эшелоны не смогли уйти. В поисках динамита Мотя отправляется на явку к Дикому и узнает в нем своего отца. В финале Мотя со товарищи взрывает мост, немцы отступают, Красная Армия возвращается, в кабинете председателя горсовета восседает Дикий-Гедалий.

При всех скидках на молодость белорусской кинематографии в пересказе сюжета трудно удержаться от иронии, ибо он представляет собой просто конденсат штампов и стереотипов агитационных лент о неуловимых и бесстрашных коммунистах-подпольщиках, снимавшихся добрый десяток лет назад главным образом на студиях Киева и Одессы и давно уже ставших достоянием истории. Кстати говоря, современная фильму критика отнеслась к нему со всей юной жестокостью тех лет: «Во главе большевистской подпольной организации автор сценария ставит мастера Гедалия, который показан доверенным лицом у хозяина, типичным обывателем и религиозным евреем… Таких организаторов, как Гедалий из «Совершеннолетия», в нашей партии никогда не было! — это является поклепом на партию…» [35]. Этому вторит киноведение спустя три с половиной десятилетия: «Актер Е. Альтус старательно и, надо признать, довольно сочно, талантливо нарисовал своего героя… мещанином, человеком с довольно узким кругозором, далеким от какой бы то ни было политической борьбы. Итак, маска заслонила сущность образа» [36]. И наверно, это справедливо, но я позволил бы себе взглянуть на эту ситуацию с другой, прямо противоположной стороны: а может, актер Е. Альтус попросту сыграл то, что иначе сыграть не мог? А вдруг не маска заслонила сущность образа, а образ превозмог маску и актеру удалось «протащить» на экран, как говаривали в ту пору, полнокровный и некарикатурный портрет уверенного в себе и своем еврействе еврея? А может, спрошу я напоследок, руководствуясь своим болезненным этническим мироощущением, эти невнятные претензии к герою были робким проявлением грядущего государственного антисемитизма? «Таких организаторов, как Гедалий… в нашей партии никогда не было!» — это ведь не случайный всхлип рецензента, а вопль формирующейся кадровой политики. Справедливости ради надо сказать, что фактов подобного рода в окрестностях «Совершеннолетия» обнаружить более не удалось, и можно сказать, что провинциальная печать несколько забежала вперед в своей простодушной прозорливости.

Тем более что как раз в это время на той же Белорусской киностудии снимается самый программный «еврейский» фильм советской власти, прямо и недвусмысленно подводящий черту под всеми предшествовавшими кинематографическими стенаниями по поводу несчастной доли российского еврейства, прозябавшего в царской «тюрьме народов». На экране была поставлена жирная точка: евреи наконец обрели свободу, равноправие и счастье в братской семье народов и могут позволить себе все, что позволяют себе окружающие их социалистические собратья, а те, кто захочет строить свой национальный очаг, могут сделать это, только не на Ближнем, а на Дальнем Востоке.

Еще одно отступление от первого лица единственного числа. Будучи человеком недоверчивым и никогда не ждавшим от советской власти ничего хорошего, а, напротив, ожидавшим самых коварных пакостей, не могу избавиться от подозрения, что был у этой самой власти дальновидный и рассчитанный на многие десятилетия вперед план «окончательного решения еврейского вопроса по-советски», заключавшийся в том, чтобы убедить еврейство отправиться от греха и от «ежовщины» подальше, в Биробиджан, и создать там свою собственную область, а потом, если Бог и товарищ Сталин позволят, то и автономную республику. А сконцентрировав в новой черте оседлости все еврейское население страны, уже можно делать с ним по прошествии необходимого времени и необходимой подготовки все, что взбредет в голову. Ибо Дальний Восток находился в ту пору на самом краю тогдашней ойкумены, и цивилизованный мир узнал бы об исчезновении беспокойного еврейского племени много- много позже или не узнал бы никогда… Так что можно было вполне обойтись без Освенцима, Треблинки и прочих лагерей уничтожения, тем более что и дружба с Гитлером стояла уже как бы на повестке дня.

В 1936 году выходит на экраны сначала модный звуковой вариант, а в 1937 вариант немой, картины Владимира Корш-Саблина «Искатели счастья» (другие названия — «Сотворение мира», «Семья», «Биробиджан»), на долгие годы ставший любимым фильмом отечественного кинорепертуара, отвечавшим всем потаенным потребностям советской души по отношению к своим еврейским соседям по социалистической коммунальной квартире. И не только в момент выхода: восстановленный вариант картины был выпущен на экраны в 1987 году и пользовался немалым успехом, что было вполне объяснимо, ибо в это грандиозное кинематографическое предприятие были вложены практически все художественные силы и возможности, которыми располагало в ту пору еврейское театральное и музыкальное искусство.

Достаточно сказать, что композитором картины был Исаак Дунаевский, песни которого прославили фильм, что называется «на всю Европу», консультантом фильма был Соломон Михоэлс, в главных ролях снимались такие выдающиеся актеры, как Мария Блюменталь-Тамарина и Вениамин Зускин. В сюжете «Искателей счастья» с удивительной гармоничностью соединились все стереотипы «еврейского кинематографа» двадцатых-тридцатых годов, что привело к единственному в своем роде симбиозу шолом-алейхемовской слезливости и печальной умиленности с советскими идеологемами и мифологемами самой различной генеалогии. Чтобы оценить этот гибрид по достоинству, я позволю себе полностью привести изложение картины, содержащееся в уже упоминавшемся справочнике «Все белорусские фильмы».

«1928 год. После долгих скитаний за границей в Советский Союз, в еврейскую автономную область Биробиджан, вместе с другими переселенцами, приезжает семья старой Двойры. Все начинают работать в колхозе «Ройтэ Фелд». Дочь Двойры Роза встречает местного рыбака Корнея. Между ними возникает взаимное чувство. Однажды Корней срывается с обрыва, и его выхаживают в семье Двойры. Корней и Роза собираются пожениться, но Двойра сомневается — «он же русский», да и отец Корнея против. Пиня Копман, муж старшей дочери Двойры Баси, не находит себе места в колхозе и поначалу даже хочет уехать обратно. Но потом он узнает, что в этих местах добывается золото. Пиня соглашается сторожить бахчу, но на самом деле, скрываясь ото всех, ищет золото. С большим трудом намыв в реке золотого песка, Пиня намеревается перейти границу и стать хозяином фабрики со своим фирменным клеймом «Пиня Копман — король подтяжек». Случайно о золоте узнает Лева, сын Двойры, и собирается сдать его государству. Возмущенный Пиня в завязавшейся драке бьет Леву лопатой по голове, а сам убегает. Идущие с работы колхозники находят потерявшего сознание Леву и склонившегося над ним Корнея. На него и падает подозрение в преступлении. Натан и Роза верят в невиновность Корнея, но надо доказать это остальным. Между тем Пиня решает переплыть на лодке Амур, чтобы попасть в Китай. Об этом он договаривается с отцом Корнея, но тот доставляет его к пограничникам. Золото на поверку оказывается обычным песком. Пришедший в себя Лева сообщает, что его ударил Пиня. Пиню арестовывают. На многолюдной свадьбе Розы и Корнея Двойра произносит тост за советскую родину и новую хорошую жизнь» [37].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Книги похожие на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Отзывы читателей о книге "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.", комментарии и мнения людей о произведении.